글씨쓰기

[강상헌의 만史설문] 갑골문자

보허 步虛

2016. 4. 20. 04:21

[강상헌의 만史설문] 갑골문자

고대인들 거북껍질·짐승뼈에 염원 담은 그림글자 새겨

‘거북아 거북아 머리를 내놓아라, 내놓지 않으면 구워서 먹으리.’

김해 구산동의 구지봉(龜旨峰)에 구지가가 울렸다. 旨는 ‘맛있을 지’이면서 ‘뜻’을 가리키는 말이다. 신을 영접하는 고대의 노래 영신가(迎神歌)다. 구지봉은 가락국 또는 금관가야의 시조 김수로왕 탄생설화를 품고 있는 곳. 수로왕비릉도 있다.

박물관 곁 공원인 그곳에는 거북바위라는 이름의 바위가 있고, 동물의 뼈에 흠집을 내 점을 친 유물들이 부근에서 출토됐다고 한다. 무자(無字)갑골 즉 글자 없는 갑골이다. 영물(靈物)인 거북의 껍질[갑(甲)]은 구워 먹고 나서도 그냥 버리는 것이 아니었다. 하늘의 뜻으로 여길 수 있는 거북의 뜻을 물었다. 점을 치는 데 쓴 것이다.

김해 구산동의 구지봉(龜旨峰)에 구지가가 울렸다. 旨는 ‘맛있을 지’이면서 ‘뜻’을 가리키는 말이다. 신을 영접하는 고대의 노래 영신가(迎神歌)다. 구지봉은 가락국 또는 금관가야의 시조 김수로왕 탄생설화를 품고 있는 곳. 수로왕비릉도 있다.

박물관 곁 공원인 그곳에는 거북바위라는 이름의 바위가 있고, 동물의 뼈에 흠집을 내 점을 친 유물들이 부근에서 출토됐다고 한다. 무자(無字)갑골 즉 글자 없는 갑골이다. 영물(靈物)인 거북의 껍질[갑(甲)]은 구워 먹고 나서도 그냥 버리는 것이 아니었다. 하늘의 뜻으로 여길 수 있는 거북의 뜻을 물었다. 점을 치는 데 쓴 것이다.

|

| 갑골문 형태. 초보자도 여러 글자를 읽어낼 수 있다. 새 조(鳥), 비 우(雨), 술 주(酒), 지지이름 묘(卯), 이미 기(旣), 이를 왈(曰) 등의 갑골문을 찾아보자. 출처:양동숙 ‘갑골문자-그 깊이와 아름다움’ |

신을 영접하는 것은 실은 바라는 바를 이뤄 달라고 신에게 보채는 것이 아니었을까? 그것이 점치는 행위나 (원시)신앙의 속고갱이다. 중국 땅 황하유역에서 3500년 전에 만들어진 갑골문은 그 증거다. 서양식으로는 ‘신탁(oracle)을 구하는 것’이다. 대개의 고대문명이 공통적으로 가지고 있는 ‘신과의 거래’ 형태였던 것이다.

구갑수골(龜甲獸骨)문자, 거북껍질과 짐승뼈에 글자 새긴 갑골문은 글자공부만 아니라 역사와 문화사에서도 중요한 글로벌 코드다. 동아시아뿐 아니라 서양인들에게도 동양(중국)을 만나는 도구로 중요시되는 아이템인 것이다. ‘동아시아의 오러클’ 아닌가.

구갑수골(龜甲獸骨)문자, 거북껍질과 짐승뼈에 글자 새긴 갑골문은 글자공부만 아니라 역사와 문화사에서도 중요한 글로벌 코드다. 동아시아뿐 아니라 서양인들에게도 동양(중국)을 만나는 도구로 중요시되는 아이템인 것이다. ‘동아시아의 오러클’ 아닌가.

|

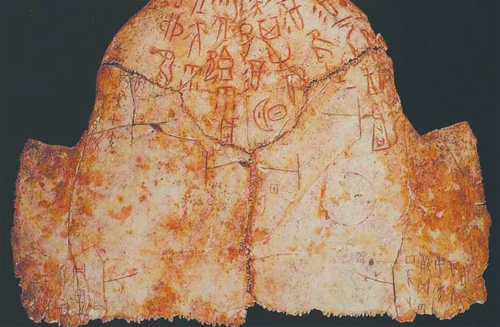

| 갑골문의 앞과 뒤. 홈을 파고 열을 가해 균열을 만드는 것이 갑골 점(占)의 방법이었다. |

중국 고대왕조 하(夏), 상(商), 주(周) 3대 중의 상나라 때 갑골문은 만들어졌다. 왕조의 일이 주로 담겼다. 상은 은(殷)으로 불리기도 한다. 망한 은나라(상)의 폐허 또는 터라는 뜻인 은허(殷墟)에서 1899년 극적으로 발견되기 시작했다. 3000년 이상 땅속에 묻혀 있었던 것이다.

지금은 문자박물관 등 갑골문과 관련된 시설이 들어서 있는 은허는 베이징 남쪽 500㎞ 지점 허난성(河南省) 안양현(安陽縣) 샤오툰촌(小屯村) 일대다.

신기하게도 110년여 전 갑골문 발견 이전에는 아무도 이 거대한 문명의 흔적이나 실존을 상상조차 못했다. 완전히 잊힌 것이었다. 상(은)나라 다음 주나라 때의 청동제 종(鐘)이나 솥[정(鼎)]에서 발견된 금문(金文)을 문자의 초기 형태라고 여겼다. 금문은 종정문이라고도 한다.

갑골문은 한자의 원본이다. 뿌리이며 씨앗이다. 갑골문이 세월과 함께 세련되고 간단한 디자인으로 바뀌는 다음 단계가 금문이다. 그리하여 중국 전역에서 문자가 실용화되기 시작해 여러 모양의 글자(서체)가 만들어졌다.

지금은 문자박물관 등 갑골문과 관련된 시설이 들어서 있는 은허는 베이징 남쪽 500㎞ 지점 허난성(河南省) 안양현(安陽縣) 샤오툰촌(小屯村) 일대다.

신기하게도 110년여 전 갑골문 발견 이전에는 아무도 이 거대한 문명의 흔적이나 실존을 상상조차 못했다. 완전히 잊힌 것이었다. 상(은)나라 다음 주나라 때의 청동제 종(鐘)이나 솥[정(鼎)]에서 발견된 금문(金文)을 문자의 초기 형태라고 여겼다. 금문은 종정문이라고도 한다.

갑골문은 한자의 원본이다. 뿌리이며 씨앗이다. 갑골문이 세월과 함께 세련되고 간단한 디자인으로 바뀌는 다음 단계가 금문이다. 그리하여 중국 전역에서 문자가 실용화되기 시작해 여러 모양의 글자(서체)가 만들어졌다.

|

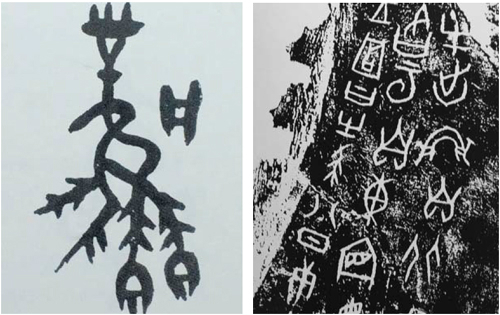

| 중국 문자학자 동작빈(董作賓)이 서예작품에 쓴 갑골문 풍(風)자(왼쪽). 무지개 글자가 포함된 갑골문 한 조각, 오른쪽 첫 줄이 ‘해 기울 무렵 무지개 피어 황하의 물을 마시다’의 뜻.(오른쪽) |

진시황이 이를 통일(기원전 221)했다. ‘글은 같은 문자로 쓴다’는 서동문(書同文) 정책이다. 책을 불사르고 유학자를 매장한 분서갱유(焚書坑儒)와 맥이 통하는 문자혁명이었다. 그렇게 만든 것이 소전체(小篆體)다. 그 후 예술적 관점이 많이 적용된 소전체와는 대조적인, 실용성을 중시한 예서체(隸書體)가 대중적으로 유행하기 시작해 점차 주류(主流)로 자리 잡았다.

이 무렵 후한(後漢)의 대학자 허신(許愼)이 ‘설문해자’(說文解字)라는 전무후무의 문자학 역작을 내놓는다. 서기 100년 무렵의 일이다.

부수(部首)의 개념을 발명해 한자를 갈래지었다. 가나다 또는 ABC 식으로 단어를 구분하듯, 한자를 나눠 부수 아래에 말무더기를 짓게 했다. 글자마다 모양과 소리와 뜻[형음의(形音義)]을 또렷이 하고 의미를 풀었다. 사전(辭典)이기도, 문자해설서이기도 했다. 지금까지도 어느 누구도 부정하지 않는 동아시아 문명의 금자탑이다.

갑골문에서는 일과 물건, 즉 사물을 신(하늘)의 뜻으로 파악한 고대인들의 순박함이 배어났다. 또 기상현상에도 생명이 깃들어 있다고 여겼다. 자연의 요소인 바람[풍(風)]은 신으로 묘사됐다. 무지개[홍(虹) 또는 예(霓)]의 첫 그림글자는 앞뒤 양쪽에 입이 달린 거대한 용(龍)이었다. 어린이의 시나 그림을 보는 감흥을 부른다.

이 무렵 후한(後漢)의 대학자 허신(許愼)이 ‘설문해자’(說文解字)라는 전무후무의 문자학 역작을 내놓는다. 서기 100년 무렵의 일이다.

부수(部首)의 개념을 발명해 한자를 갈래지었다. 가나다 또는 ABC 식으로 단어를 구분하듯, 한자를 나눠 부수 아래에 말무더기를 짓게 했다. 글자마다 모양과 소리와 뜻[형음의(形音義)]을 또렷이 하고 의미를 풀었다. 사전(辭典)이기도, 문자해설서이기도 했다. 지금까지도 어느 누구도 부정하지 않는 동아시아 문명의 금자탑이다.

갑골문에서는 일과 물건, 즉 사물을 신(하늘)의 뜻으로 파악한 고대인들의 순박함이 배어났다. 또 기상현상에도 생명이 깃들어 있다고 여겼다. 자연의 요소인 바람[풍(風)]은 신으로 묘사됐다. 무지개[홍(虹) 또는 예(霓)]의 첫 그림글자는 앞뒤 양쪽에 입이 달린 거대한 용(龍)이었다. 어린이의 시나 그림을 보는 감흥을 부른다.

|

| 갑골문 활용 사례 중 하나. ‘양띠 해에 복 많이 받으세요’ 뜻의 갑골문 문자 양년대길(羊年大吉) 도장. |

‘…해 기울 무렵 북쪽에서 무지개 떠올라 황하의 물을 들이마셨다.’ [?亦有出虹自北 飮于河(측역유출홍자북 음우하)]는 대목 얘기다. 용처럼 그려진 갑골문의 무지개는 그림이자 시(詩) 한 조각이다. 용의 짝인 봉황(鳳凰)의 모습으로 그려진 바람 풍(風)자의 갑골문은 아름답기도 하면서 세상을 좌지우지하는 신의 위용까지 품었다.

갑골문은 거북의 경우 주로 배껍질을 썼다. 등껍질은 배껍질보다 아랫길이었다. 끌 같은 도구로 타원형으로 긁어낸 한 면의 자국에 불을 붙인 쑥을 대고 지지면 ‘부∼욱’ 하며 갈라졌다. 그 균열의 모양을 점친다는 글자 복(卜)으로 쓰고, 그 소리를 卜의 음(音)으로 삼았다. 상상력의 창조적 활용이러니.

글자는 대개 그 뒷면 자 균열 사이에 썼다. 물건의 모양을 그린(상형) 글자와 그 글자들을 이리저리 짜맞춰 여러 의미를 지닌 글자를 만들었다. 칼로 긋고 팠다. 3500년 전 사람들의 노고 스민 칼질의 맛이 묵은 목판화 느낌으로 다가온다. 문자의 깊이에 잠긴다.

강상헌 언론인·우리글진흥원 원장

갑골문은 거북의 경우 주로 배껍질을 썼다. 등껍질은 배껍질보다 아랫길이었다. 끌 같은 도구로 타원형으로 긁어낸 한 면의 자국에 불을 붙인 쑥을 대고 지지면 ‘부∼욱’ 하며 갈라졌다. 그 균열의 모양을 점친다는 글자 복(卜)으로 쓰고, 그 소리를 卜의 음(音)으로 삼았다. 상상력의 창조적 활용이러니.

글자는 대개 그 뒷면 자 균열 사이에 썼다. 물건의 모양을 그린(상형) 글자와 그 글자들을 이리저리 짜맞춰 여러 의미를 지닌 글자를 만들었다. 칼로 긋고 팠다. 3500년 전 사람들의 노고 스민 칼질의 맛이 묵은 목판화 느낌으로 다가온다. 문자의 깊이에 잠긴다.

강상헌 언론인·우리글진흥원 원장

■사족(蛇足)

한글은 기호다. 한자의 발음을 잘 붙잡고자 만들었다. 자체에 의미가 들어있지 않다. 한자나 외래어, 외국어 등의 뜻과 소리, 바람, 천둥 등의 소리를 ‘빽’(뒷배경)으로 하여 자유자재하게 기능한다. 뜻을 짊어지는 한자어나 외래어 등이 있어야 기능이 원활하고 원만하다는 얘기다. 토속어를 쓸 때 한글은 가장 멋지다. 소리글자 즉 표음(表音)문자다.

한자는 그림으로 디자인한 글자다. 그래서 글자마다 한 단어다. 3500년 내내 발효되고 시험되고 진화됐다. 간화자(簡化字) 채택 등 여러 번 ‘혁명’도 겪었다. 글자를 합쳐 다른 뜻을 만드는 방법이나, 같은 글자를 여러 뜻으로 쓰는 ‘비결’이 개발되어 동아시아 사람들의 뜻을 담았다. 뜻글자, 즉 표의(表意)문자다.

문명의 출발점이기도 했을 문자의 새벽, 인간이 사물을 보고 그 윤곽이나 개념을 어떻게 파악했을까? 이 의문에 대한 대답이 첫 한자의 모양이겠다. 우리와도 인연 깊은 갑골문은 그 의문에 대한 대답이다. 고대인들의 ‘세계’는 어떤 모습이었을까?

한글은 기호다. 한자의 발음을 잘 붙잡고자 만들었다. 자체에 의미가 들어있지 않다. 한자나 외래어, 외국어 등의 뜻과 소리, 바람, 천둥 등의 소리를 ‘빽’(뒷배경)으로 하여 자유자재하게 기능한다. 뜻을 짊어지는 한자어나 외래어 등이 있어야 기능이 원활하고 원만하다는 얘기다. 토속어를 쓸 때 한글은 가장 멋지다. 소리글자 즉 표음(表音)문자다.

한자는 그림으로 디자인한 글자다. 그래서 글자마다 한 단어다. 3500년 내내 발효되고 시험되고 진화됐다. 간화자(簡化字) 채택 등 여러 번 ‘혁명’도 겪었다. 글자를 합쳐 다른 뜻을 만드는 방법이나, 같은 글자를 여러 뜻으로 쓰는 ‘비결’이 개발되어 동아시아 사람들의 뜻을 담았다. 뜻글자, 즉 표의(表意)문자다.

문명의 출발점이기도 했을 문자의 새벽, 인간이 사물을 보고 그 윤곽이나 개념을 어떻게 파악했을까? 이 의문에 대한 대답이 첫 한자의 모양이겠다. 우리와도 인연 깊은 갑골문은 그 의문에 대한 대답이다. 고대인들의 ‘세계’는 어떤 모습이었을까?

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단 전재 및 재배포 금지]