손과정의 서보에 있어서 창조의 문제 / 민주식(영남대 교수)

[스크랩] 손과정의 서보에 있어서 창조의 문제 ☞● ,·´″″°³서예 공부방

|

손과정의 서보에 있어서 창조의 문제

민주식(영남대 교수) 차례 1. 머리말 2. 서예술의 창조 3. 양식과 기법 4. 창조의 목표 5. 창조의 조건 6. 맺음말 1987년 한국미학회 추계학술연구발표회 논문 1. 머리말 서예술은 동아시아 문화권에서 독자적으로 발전해 온 예술형태이다. 서는 우선 그림과 함께 선의 리듬을 기본으로 하는 조형예술로 생각되지만, 동시에 문자를 해독하여 그 뜻을 음미한다는 점에서 문예의 성격도 지닌다. 또한 족자나 병풍으로 걸려 전시되는 한 장식이기도 하며, 비석이나 전각의 형태로 새겨진다는 점에서 기념비나 건축과도 관계되는 예술이다. 이런 점에서 중국에서 예술이라고 불리는 것이라면 모두가 서와 어떤 관련을 갖지 않는 것이 없다라는 견해도 대두되고 있다. 이처럼 그 자체 다양한 예술위상을 나타내는 다층이라는 독특한 존재방식을 갖고 있는데, 그러한 의미에서 서는 실로 다층예술이라 할 수 있다. 이것은 연극, 무용, 영화 등과 같이 여러 예술로 성립되는 이른바 종합예술과는 물론 구별되어야 할 것이다. 이와 같은 존재방식에 있어서의 특성뿐만 아니라, 서의 경우 일찍부터 작가 자신의 인격이 가장 순수하게 나타난다는 특성이 강조되어 왔다. 따라서 서는 인간 개개인의 의사전달이라는 근본적 활동을 수행하는 가운데, 글씨 쓰는 사람의 인격 그 자체를 드러낸다는 점에서 인격예술이라고도 할 수 있다. 본래 어떠한 예술작품이든 작가 자신의 인격이 발현되지 않는 겅우는 없겠지만, 서에 있어서는 이 점이 특별한 의미를 갖는다. 즉 서라는 순수형상에 각 개인의 성격의 원형을 단적으로 표현한다는 서예술의 특성을 찾아볼 수 있다. 그런 까닭에 교양인에게 있어서는 성실한 수련을 요하는 필수교과로서 오랫동안 그 전통을 유지해 오고 있는 것이다. 금세기에 접어들어 동서문화의 교류가 보다 활발하게 진행됨에 따라, 회화, 음악, 건축 등 서 이외의 예술분야에서는 동서양의 예술이 상호간에 그 영향을 미치기도 하고, 경우에 따라서는 반대로 그 영향을 수용 섭취하기도 한다. 이러한 일반적 상황과는 달리 서예술의 경우 영향관계라고 한다면, 서양의 추상회화에 미치는 일방적 영향만이 있을 뿐이다. 이런 점에서도 서예술의 자립적 특성이 있다고 할 수 있다. 서는 동양예술에 있어서 이처럼 커다란 비중을 차지하고 있으므로, 역사적으로 볼 때 실제 예술활동 뿐만 아니라 서에 관한 이론적 연구도 당연히 활발하게 진행되어 왔다. 이를 테면 서체, 서법, 서학, 서품 등 다방면에 걸쳐 체계적인 서술이나 설명의 형식으로 구체화되었다. 이러한 書論은 동양예술론의 중심을 이루는 것으로서, 회화를 비롯한 다른 개별예술의 이론에도 영향을 미쳐왔다. 다시 말해 서예술의 미적 규준이나 비평원리가 다른 예술부문에도 그대로 채용되어 왔다는 것이다. 이 점에 관해 영국의 해롤드 오스본은, 중국에 있어서 최초의 미적인 양식적 분류는 서예술의 기법에 관한 비평서 가운데 찾아볼 수 있다고 하면서, 서예술의 미적 성질에 대한 세련된 평가가 선행되었고, 이것이 다음으로 회화미학에 기준을 마련해 주었다고 하였다. 이러한 의미에서 서양의 전통적인 예술장르의 개념으로는 포괄될 수 없는 동양 특유의 예술형태인 서예술에 관해, 또한 동양 미학사상의 보고라 할 수 있는 여러 서론에 관해, 보다 적극적인 미학상의 연구가 요청된다 하겠다. 본고는 이러한 연구의 일단으로, 동양에 있어서 최초의 체계적인 서예술론이라 할 수 있는 당나라 손과정(648~703)의 서보에 입각하여, 미학상의 중심적인 주제 가운데 하나인 창조의 문제를 살펴보고자 한다. 2. 서예술의 창조 중국에서 서가 본격적인 예술로서 강하게 의식되기 시작한 것은 六朝시대이다. 이 시대에는 역시 서예술에 관한 논저도 많이 집필되었다. 예를 들면, 남제 왕승건의 논서, 소자운의 논서, 양나라 우화의 논서표, 양무제와 도호경의 논서문답, 庾肩吾으 서품론 등이 대표적인 것이다. 손과정의 서보는 이들 육조의 서예술론을 계승하여 집대성한 본격적인 서예술론으로서 중요한 의의를 갖는다. 그 뿐만 아니라 본래 초서체로 쓰여진 이 서보는 왕희지의 서예술을 至高한 것으로 생각하여 그 초서예술에 깊이 경도된 손과정이 그 스스로 자신의 예술론 실기로 제시해 보인 명작이다. 그리하여 왕희지의 초서예술을 예컨대 십칠첩, 상란첩 등과 함께 서예술의 역사속에 불멸의 광휘를 발하고 있다. 손과정은 그 別名이 虔禮이다. 그와 동시대인이면 시인이었던 진자앙(659~696)이 쓴 표지명에 의하면, 그는 40세에 仕官하였는데 참언되어 불우하게 관직을 마쳤으며, 인간의 본질과 세계의 근원에 대해 고독한 철학적 사색을 심화해 간 사람으로, 낙양의 어느 객사에서 급사했다고 한다. 서예술 작품으로는 서보 이외에 천자문과 景福殿賦, 北山移文 등이 있는데 모두가 서보의 중요성에는 미치지 못하고 있다. 이 3700여자로 된 저술은 그의 서예술을 대표하는 명작임과 동시에 그가 서예술을 논한 주저인데 서보란 명칭은 서예술에 관한 체계적 논술이란 의미이다. 그는 종래의 서예술에 관한 논저들이 논리적 일관성과 독창성을 결하고 있음을 인식하여, 당 측천무후 수공3년(687) 즉 그의 생애 만년에 저술을 행한 것이다. 그 주된 내용은 이 책이 당대에 운필론이라 불리웠던 점으로도 알 수 있듯이, 용필의 실기에 입각한 서예술의 본질을 추구한 것이라고 일반적으로 이해되고 있는데, 우리가 여기서 주목하고자 하는 바는 그의 논술이 단순히 제작상의 기준을 제시한데 그치지 않고, 서예술 창조의 방법을 밝히고 있다는 점이다. 미학에 있어서 창조의 문제를 논할 때 일반적으로 인간에게 신과 같이 참된 창조 즉 無로부터의 창조(creatio ex nihilo)가 가능한가 아닌가는 별문제로 삼더라도, 적어도 예술에 있어서 창조가 존재한다고 간주하여 문제로 삼고 있음은 두말할 필요가 없다. 이 경우 물론 예술작품의 창조가 관심의 핵심이 되며, 또한 작품의 창조를 논의할 때 창조와 제작과의 異同이 주요한 문제점으로 된다. 그런데 예술작품의 창조라 해도 작품이 이 세상에 산출되는 것일진데, 이는 광의의 제작의 일종임에 틀림없다. 그렇다면 이 양자의 차이는 무엇인가. 예술의 세계에서 창조란 일반적으로 일정한 기법을 따르기만 하면 제작될 수 있는 작품의 수준을 넘어서서 달리 모방해 낼수 없는 독특한 걸작을 산출하는 것으로 생각한다. 그러므로 예술가든 직인이든 동일한 기능을 갖지만 예술가라고 오로지 불릴 수 있는 까닭은, 그 기능이 자체의 가능성의 권내에 있는 像(이미지)만을 문제로 삼는 것이 아니라, 기능을 넘어선 전적으로 새로운 상을 스스로 형성하는데 있다. 그리하여 상을 평탄화하거나 규격화 함이 없이 그 상을 자신의 기능의 과제로 삼아 기능을 그 상에까지 고양시킴으로써, 신선하고 생명있는 작품을 산출하는 것이다. 이것이 제작과는 다른 창조의 풍토이다. 제작의 경우는, 사회의 요구에 따라 원하는 어떤 효과를 충족시키게끔 상을 왜곡하는 경우도 많을 뿐더러, 상은 효율의 투영에 의해 물질화로 기울어지는 가운데 하나의 설계에 지나지 않게 된다 이에 반해 예술가는 직인의 경우처럼 상을 설계도로 보는 것이 아니라 그것을 스스로 상상력에 힘입어 물질의 상승운동에로 유인한다고 할 수 있다. 이렇게 볼 때 흔히 말하는 대로 작품의 창조란 이미 개발된 기법이나 주어진 범형에 따르는 제작과는 그 질을 달리하는 것이다. 그것은 모름지기 천재의 발로이며, 작가 자신조차 자각할 수 없는 신비에 의한 것이라고도 할 수 있다. 그러므로 창조에 관해서는 천재 이외의 인간에게는 방법적으로 접근할 가능성이 없다. 천재에 의해 창조된 걸작을 줄곧 찬탄하든가, 천재에 의해 창조되어 나올 때까지 오직 침묵하여 기다릴 수 밖에 없다. 그러므로 일반인은 창조의 결과에 관해 언급할 수는 있어도, 창조 그 자체에 관해 논하는 것은 불가능하게 되는 것이다. 7세기 후반 손과정이 서보 2권을 저술한 이유 중에 하나는, 위와 같은 사고방식에 도전하여 창조의 방법론을 서예술에서 밝히려 함에 있었다. 그의 시대는 당나라 초기로 육조의 빛나는 예술정신이 아직 계승되고 있던 무렵이었지만, 서예술에 관해 말하자면 다소 쇠미한 경향을 보였다. 그간의 사정을 그는 다음과 같이 말한다. 즉 그가 보는 바로는 왕희지를 비롯한 동진의 군자들은 훌륭한 서가였는데, 시대가 멀리 내려옴에 따라 서의 도는 드디어 쇠미하여, 요즈음에는 이상한 가르침을 듣고 이상한 것을 창도하며 枝葉末節의 기교와 같은 잔재주로 글씨를 쓴다. 고금을 잇는 전통은 끊어지고, 서를 배우려 하는 사람도 문제의식을 지니고 있지 못하다. 간혹 서의 極意를 체득한 명인이 있다 하더라도, 입을 막고 깊이 감추며, 자신의 기법을 밝히는 바가 없다. 그 결과 배우려고 하는 사람은 멍한 채 요령을 얻지 못한다. 모두 탁월한 작품의 미를 보아도, 그것이 어떻게 산출되었는지 그 까닭을 깨닫지도 못한다고 지적하였다. 이런 연유로 그는 지금 여기에 六篇을 撰하여 上下 二卷으로 하여, 그 工用을 第하여 이름부쳐 書譜라 한다. 나의 一門의 子弟가 이것을 모범으로 삼아 서예술을 배우며, 천하의 知友들이 읽어 명심해 두기를 바란다. 神契默會라든가 家傳의 秘儀라고 칭하여 체계적인 고찰을 거부하고 공개를 피하는 폐쇄적인 예술관은 내가 취할 바가 아니다라고 하였다. 이처럼 그는 지금까지 탁월한 서론이 나오지 않았음을 한탄하여, 여섯 편의 저술을 행하게 되었는데, 그 자신 바라건대 서예술을 배우는 자에게 본보기가 되고 천하의 지우가 읽어 반성의 계기가 되면 다행한 일이라 하였다. 뿐만 아니라, 緘秘之旨 余無取焉이라 하여 家傳秘法으로 생각하여 체계적 고찰을 거부하고 공개를 인정치 않으려는 폐쇄적 예술관에는 찬성하지 않는다고 하였다. 이것은 육조의 문인들이 얼핏하면 속세를 기피하고 독선적인 엘리트 의식에 만족하고 있는 점에 대해서나, 또는 장자 이래 초월적인 예술관이 자칫하면 언어를 絶한다는 측면만을 강조하여 교육적 사명을 결하고 있는 점에 대해서, 그 자신 말하자면 당나라의 개방된 정신에 입각하고 있음을 가리키고 있다. 이러한 각오하에 그는 먼저 서예술의 평가기준 및 史的 발전의 법칙 등을 주로 왕희지를 전형으로 삼는 가치관에 입각하여 주도하게 논술해 간다. 다음으로 창조의 방법론을 밝히려고 기도하며 두 단계의 고찰을 행한다. 우선 제1단계로 양식과 기법등에 관한 제작론을 논술한다. 즉 여기서는 집필법, 운필법, 결체법이 논의되는 한편, 아울러 전서, 초서 등의 각 서체에 고유한 외형적 범주라는 제작기준을 수립한다. 다음으로 제 2단계의 창조의 문제를 논의하는데, 여기서는 작품의 내적 범주라 할 수 있는 창조목표와, 그리고 이른바 五合의 說이라는 창조조건을 제시하고 있다. 그가 제시한 제2단계의 창조의 방법에 관한 성찰은, 그 제 1단계의 제작론과 대비시켜 보는 가운데 한층 분명해질 것이다. 이상과 같은 논리적 순서에 입각하여 그의 논술을 이하 구체적으로 살펴보고자 한다. 3. 양식과 기법 그는 먼저 중국의 역대 서가 가운데 漢의 張芝와 魏의 鐘繇, 그리고 二王 즉 晉의 왕희지 왕헌지 부자를 일컬어 四賢이라 칭하고 이들의 우열상하를 品第한다. 그 품제의 결론으로, 장지와 종요는 각기 초서와 해서에서 탁월한 장점을 지니고 있는데, 왕희지는 二美 즉 두 경우의 장점을 함께 갖추고 있다. 이점에서 왕희지는 두 사람 보다 뛰어나다. 그리고 왕헌지는 부친 왕희지에는 미치지 못한다고 하였다. 결국 네사람 가운데 왕희지가 가장 빼어난 서가이며, 당연한 결과로 서의 역사 가운데서도 그만이 오랫도록 후세에 까지 모범으로 추앙받게 되었다는 것이다. 여기서 주목할 만한 점은, 왕희지의 서가 그 專擅 즉 예서나 초서 그 어느 한 부문에 탁월하다는 점에서 본다면 선배인 장지나 종요의 수준에 도달하지 못하지만, 摭以兼通 다시말해 각종의 서체를 종합적으로 구사한다는 점에서 본다면, 서의 실용에 있어 결코 못하지 않다는 것이다. 六朝에 앞선 시대에는 유교적 학문 즉 經學도 소위 一經專門으로 專이란 것이 중요한 가치였다. 그러나 後漢 말기로 부터 경학도 許愼이나 鄭玄에게서 볼 수 있듯이, 五經을 널리 섭렵하는 종합적인 연구가 중시되기에 이르러 博 또는 兼이 새로운 가치의 원리로 채용된다. 육조시대가 되면 이같은 경향이 한층 현저해져, 유교의 학문 뿐만 아니라 노장이나 도교 나아가 불교마저도 포섭하는 학문이 또한 문학, 회화, 음악 등까지도 널리 섭렵하는 교양이 높이 평가되어 학문교양의 다면화 종합화가 이 시대 문화의 커다란 특징을 이루어 간다. 그러므로 서예술도 물론 예외일 수는 없다. 손과정이 예서나 초서의 어느 한 서체에 남달리 빼어난 종요나 장지 보다도, 이들 각종 서체를 겸하여 잘하는 왕희지를 높이 평가하고, 나아가서는 기법과 함께 정신을, 理知와 함께 情感을, 작품과 함께 작가의 인격을 중시한 것도, 이러한 육조적인 兼의 가치관을 충실히 반영하는 것이라 볼 수 있다. 결국 우리는 그가 專, 獨이 아니라 博, 兼이라는 가치의 德目에 기초함으로써, 단순한 전통의 墨守가 아니라 開放的인 예술관에 입각하고 있다고 말할 수 있다. 다음으로 그는 양식변천의 요인을 姸質論으로 설명한다. 그는 고래로 부터 소위 四賢의 서예술에 대해 이를 지나치게 존중한 나머지 유치한 상고주의를 주장하는 경우가 있다고 보았다. 이러한 주장에 따르면 사현은 고금에 冠絶해 있고 현대인의 서예술은 고인에 미치지 못하다. 그리고 古質而今姸 즉 고인의 서예술은 質朴하며 현대인의 서예술은 艶美하다. 그러나 이같은 주자에 대해 손과정은 다음과 같이 반론한다. 요컨대 흔히 평자들이 질박이라든가 緘美라든가 말하지만, 그 평가는 時世와 習俗에 따라 盛衰變化한다는 것이다. 본래 문자가 만들어진 유래는 말을 기록한다는 소박한 실용성 때문인데, 시대와 더불어 소박한 실용성을 벗어나 美化해 가는 변화가 생기게 마련이다. 그의 견해로는, 質文三變 즉 質朴이 艶美로 변하고 염미가 다시 질박으로 바뀌는 변화가 반복하여 일어난다. 이처럼 시대의 추이와 더불어 진전하고 새롭게 변화해 가는 것이, 다름 아닌 사물의 필연적인 도리이며 서예술도 그 예외는 아닌 것이다. 그러므로 중요한 것은 고졸을 지켜가면서 현대성에 적응하고, 현대성에 적응해 가면서 그 경박함에 빠지지 않는 즉 전통성과 현대성의 훌륭한 조화를 갖춘다는 것이다. 이는 논어의 文質彬彬 然後君子 란 말이 있듯이, 文華와 質實의 調和를 취한 서예술이 有德한 군자의 이상임을 강조하는 것이기도 하다. 시대의 추이와 문화가 갖는 성격의 변천을 문과 질의 개념으로 설명하는 역사철학을 처음으로 체계화 시킨 사람은 한의 동중서(BC176~104)이지만, 손과정 역시 이 문질의 역사철학에 입각하여 서예술에 있어서 유치한 상고주의를 비판하고 있는 것이다. 서보 가운데는 실제적인 필법이나 기법을 설명하는 제작론의 예시를 찾아볼 수 있는데, 예컨대 執, 使, 轉, 用이라는 四法의 설명이 그것이다. 執이란 붓을 深淺長短으로 쥐는 執筆法을 지칭한다. 使란 縱橫牽掣의 運筆法을, 轉이란 鉤鐶盤紆의 운필법을 말하는데, 전자가 붓의 직선적인 움직임에 관계된다면 후자는 붓의 곡선적인 움직임에 관계된다. 다음으로 用이란 점획을 포치하는 結體法으로 이른바 構圖(composition)에 해당한다고 할 수 있다. 이 4종의 기본적 기법을 몸에 익히며 이들 기법을 종합하여 공통의 원리에 귀일시키는 한편, 나아가 여러가지 기법의 계열을 지우고 다양한 묘법을 복합적으로 구사해 가야 한다는 것이다. 이 執使轉用이란 용어를 처음으로 사용한 사람이 손과정이다. 그들 용어의 의미에 관해서도 그가 일단 설명은 하고 있지만, 그 구체적인 기법에 관해서는 상세한 해설이 행해져있지 않다. 그러므로 후세의 書法論은 모두가 이들 용어의 참뜻을 구명하여 실기로써 검증해가는 전개과정을 보여주고 있다해도 과언은 아닐 것이다. 그런데 앞서 말한 기법들은 스승에 좇아 배운다면 일단 외형을 갖출 수 있으므로 제 1단계의 제작은 이것으로 가능하게 된다. 이렇게 하여 문자가 형성되기에 이르는데, 이럴 경우 완성된 서자의 양태에 관한 가치술어로서의 범주가 필요하게 된다. 다만 그것은 구체적인 자태의 문제이므로, 각 서체가 이상으로 삼는 외형적 범주는 서로 상이해지게 마련이다. 즉 篆, 隸, 草, 章 등의 각종의 서체는 그 예술적 조형이 다양한데, 예술로서의 미를 실현한다는 점에서는 각각의 적성을 갖고 있다. 그러므로 전서의 경우 婉通을 예서는 精密, 초서는 流暢, 장서는 檢便을 이상으로 삼게 된다. 이렇게 볼때 옛말에 熟能生巧란 말이 있듯이 선인들의 遺墨을 참고로 하여 그와 같은 형태를 제작목표로 삼으면, 외형을 모사하여 어느 정도의 수준의 서는 완성된다. 하지만 서예술의 경지는 과연 이것으로 끝나는 것일까. 예술활동에 있어서 양식이나 기법을 敎示訓練함으로써 배울 수 있는 것은 職人의 技能이다. 그것은 물론 예술에 있어서 필요한 전제조건이다. 그렇지만 작품의 탁월성은 이러한 技能의 授受로부터 생겨나는 것이 아니다. 4. 창조의 목표 이에 손과정은 서의 걸작을 보고있으면 거기에 자자연의 극적인 정취와 통하는 바가 있음을 지적한다. 예컨대 懸針垂露之異(수직으로 내려그은 획이 氷柱의 針처럼 뾰족하고 이슬이 흘러내린 것처럼 先端이 둥글다)라든가 奔雷墮石之奇(점획이 검은 구름으로 부터 雷光이 분출할 때나 隕石이 산 위에 떨어졌을 때와 같은 형태를 나타낸다)라고 하여 기이한 필법을 관찰하고 있다. 그 밖에도 鴻飛, 獸駭, 鸞舞, 蛇驚 등의 자태를 연상케 하는 용필법, 또는 絶岸, 頹峯을 생각케 하는 필세, 斷崖의 위기에 선 枯木의 모습을 떠오르게 하는 결체법 등을 말하고 있다. 참된 걸작이란 바로 이와 같은 자연의 묘유 즉 천지조화의 지묘한 조형에도 비길 수 있는 것으로서, 작위적으로 진력한 운필로서는 도저히 성취될 수 없는 것이다. 그것은 실로 그 자신 말하듯 영지와 기법이 함께 빼어나고, 마음과 손이 일체가 되어 자유자재로 움직이는 입신의 경지라고 할 수 있을 것이다. 본시 智巧란 말은 일찌기 莊子에 知巧而覩於泰 (지략이 뛰어나 바깥에 까지 나타남) 라는 말이 있듯이 도가철학에서는 反價値的인 개념으로 사용되었는데, 여기서 손과정이 人力의 作爲를 부정하는 도가철학을 이어받고 있으면서 이를 가치적인 개념으로 사용하고 있다. 이것은 서예술이 요컨대 일종의 技이며 이 기법을 떠나서는 성립할 수 없다는 점과 아울러 技에 의한 道에의 정진몰입 즉 기법의 완숙을 통한 무위의 체득이란 점이 강조되고 있음을 가리킨다. 道와 技의 문제는 六朝시대에도 서예술에 있어서 중요한 관심사였는데, 예를 들면 南齊의 王僧虔은 논서에서 天然과 工夫 또는 天然과 規矩의 문제로서 작품론을 전개하였다. 여기서 우리는 同自然之妙有 非力運之能成 이라고 하는 그의 말이, 서예술의 본질을 天地造化의 영위에 비견하여 필묵에 의한 道의 具現으로서 파악하고 있다는 점에 주목해야 할 것이다. 위대한 서예술은 필묵에 의해 삼라만상을 造形하며 천지조화의 작용을 아낌없이 표현한다. 예술의 창조란 예술가가 천지조화의 작용을 자신의 작용으로 하며, 동시에 그것을 필묵에 의탁하여 표현하는 것이라는 손과정의 서예술의 철학이 여기에 단적으로 나타나 있다고 할 수 있다. 그런데 예술가가 천지조화의 작용을 자신의 작용으로서 표현할 수 있기 위해서는, 造化의 작용이 無爲이며 自然인 것처럼, 그 자신도 역시 心手一體의 경지에 도달하지 않으면 안된다. 여기서 그는 각 서체에 고유한 자태를 위한 외적 범주를 心手 가운데 手 즉 技術의 문제로 보고, 이어 心의 문제와 관련되는 내적 범주를 고찰한다. 물론 손과정 자신이 여기에서 외적범주 내적범주라는 말을 사용하고 있지 않음은 두말할 필요조차 없다. 다만 우리는 체계적인 이해를 위해 今道友信 교수의 敎示에 따라 그 같은 사항을 이러한 술어로 부를 수 있을 것이다. 손과정은 앞서 살펴본 각 서체가 갖는 특징을 능숙하게 구사한 연후에는 한걸음 나아가 작품의 내면성을 심화시키는 것이 중요하다고 논술한다. 그 자신 然後凜之風神 溫之以姸潤 鼓之以枯勁 和之以閑雅 라 하였다. 다시 말해, 風神 즉 바람과 같이 포착하기 어려운 기품있는 정신적 정취로 작품을 凜乎하게 하고, 姸潤 즉 아름다운 온정으로 작품에 온화함을 더하게 하며, 枯勁 즉 枯談한 강인성으로 작품에 힘을 내게 하고, 閑雅 즉 조용하고 우아한 정취에 의해 작품에 그윽한 안정감을 부여한다고 하여 작품의 정신적인 내면성을 무엇보다도 강조한다. 이처럼 서예술은 인간의 마음의 본질을 파악하고 哀樂, 好惡 등 마음의 움직임을 남김없이 표현하는 정신의 예술임을 밝히고 있다. 이러한 風神, 姸潤, 枯勁, 閑雅라는 4개의 술어는, 제작의 수준을 넘어서 그 위에 펼쳐지는 현묘한 세계에 도달하기 위한, 다름 아닌 예술창조의 내적범주이다. 그것은 작품의 술어인 동시에, 그같은 작품을 이루어내는 인간정신에 대한 술어이기도 하다. 그런데 일단 기법을 손에 익혀 수련을 쌓으면, 외적 범주에 적합한 범상한 수준의 서예술 작품을 이룩하는 것은 일반적으로 가능하다. 그러나 아무리 기법이 뛰어난 사람이라도, 또는 전술한 내적 범주에 일찌기 성공한 적이 있는 사람이라 할지라도, 매번 걸작이 산출된다고는 말할 수 없다. 왜냐하면 기계적인 제작이 恒常的 技能性을 전제로 함에 대하여, 걸작이 개시되는 정신적 창조에는 非日常的 自發性이 전제되지 않을 수 없기 때문이다. 다시 말해 창조를 가능하게 할만큼, 정신의 상태가 언제나 좋기만 하지는 않기 때문이다. 손과정은 이 점을 익히 알고 있었다. 이 점에 관해 그는, 서예술에는 合과 乖 즉 상태가 맞는 경우와 어긋난 경우가 있다고 한다. 合하면 流媚하게 쓸 수 있으나, 乖하면 彫疎해 지는데, 이러한 사정을 五合의 說을 제시함으로써 설명한다. 5. 창조의 조건 五合이란 다름 아닌 걸작을 창조하기 위한 조건이다. 이를 열거하면, 神恬務閑, 感惠徇知, 時和氣潤, 紙墨相發, 偶然欲書의 다섯가지이다. 이들 조건을 이하 구체적으로 검토해 보도록 하자. 우선 첫번째 조건의 경우, 神恬이란 마음이 평안한 상태를 말하는 것으로, 따라서 神恬務閑이란 정신이 평안하고 속세의 일로부터 해방될 것을 가리킨다. 번거로운 일상생활이 다반사로부터 벗어나고, 모든 심적 동요를 가라앉혀야 한다. 이것은 인간이 스스로 수양을 쌓아 마음을 침착하고 태연하게 하며, 또한 스스로 여유있는 시간을 선택하면 달성할 수 있는 것이다. 그런 의미에서 주관적인 의식적 조건이라고 할 수 있다. 두번째 경우 感惠란 두뇌의 회전이 빠름을 의미하는 말이므로 感惠徇知란 영감을 얻어 직관적으로 감지하는 것을 가리킨다. 예컨대 초월자라든가 또는 인간이 의식하지 못하는 第六感(six sense) 같은 것이 인간에게 기민하게 작용하여 평소와는 다른 知의 운동이 일어나는 것이다. 그러므로 이것은 주관적 조건이긴 하지만 다소간 他者의 요소 즉 초의식적 요소가 개입된다. 세번째 時和氣潤이란 時候가 온화하고 天氣에 정취가 있을 것이라는 의미이다. 서라는 예술의 특성도 있겠지만, 時候의 환경이 우선 침착하게 앉아있을 수 없으면 안되며, 또한 종이가 바람에 날린다거나 먹의 수분이 말라버리면 형편이 나쁘므로 환경의 조건이라는 他者的 조건이 필요하다는 것이다. 문을 닫는다든가 하여 어느정도 인간이 조치를 취할 수 있는 한도는 있지만, 기본적으로는 인간이 감당할 수 없는 객관적 조건이 필요하다는 것이다. 時和氣潤이라는 조건은 南齊 謝赫의 古畵品錄에도 유사한 언급이 있는 것으로 보아 일찍부터 회화에서도 중요한 조건으로 받아들여지고 있었음을 알 수 있다. 넷째로 紙墨相發란 종이와 먹이 잘 조화하여 힘을 발할 것이라는 의미로서, 이것은 순전히 도구적인 물질적 조건인데, 일찍부터 동양에서는 문방사우라 하여 지필묵연을 소중히 여겨왔다. 여기서 한가지 흥미로운 것은 서를 형성하는데 필요한 도구 중 일반적으로 가장 중요하게 여겨지는 붓이 언급되지 않고 종이와 먹이 언급되고 있다는 점이다. 생각컨대 붓은 종이와 먹의 매개적 통일체이므로 紙墨만으로 도구적 조건을 총체적으로 지칭하고 있는 것이 아닌가 생각된다. 마땅히 있어야 할 지묵을 갖춘다는 정도라면 인간능력의 범위내에 속하는 것이지만 紙墨相發이란 본질적으로 사물간의 질료적 화합을 지칭하는 객관적 조건이다. 마지막으로 다섯번째 偶然欲書는 우연히 글씨를 써보려는 의욕이 자발적으로 솟아날 것이라는 의미인데, 우연과 자발적 창작욕의 중요성을 지적했다는 점에서 매우 흥미깊다. 여기서 우연이란 작품형성의 결과에서 찾아볼 수 있는 소위 말하는 의도되지 않은 우연적 효과와는 다른 것으로, 창작 충동을 불러 일으키는 動因으로서의 우연을 의미한다. 물론 이 경우 제도화된 것에 의한 필연적인 제약은 전혀 없다. 그러나 운명이라고도 할 수 있는 우연의 기회가 자발적 창작욕에 출구를 마련해 주지 않으면 안된다. 이상을 간략히 정리하면 예술창조에는 5가지 기본조건이 있는데, 첫째로 정신의 해방적 자유, 둘째 무의식에 대한 자기위탁, 셋째, 天候의 환경, 넷째 도구, 다섯째 창작욕의 운명적인 開花 등이 뒤따라야 한다는 것이다. 그런데 여기서 한가지 생각할 점은, 창조의 방법을 설명할 경우, 당연히 거기에는 이미 제작기법을 체득한 사람이라면 그것에 따라 걸작을 산출할 수 있는 어떠한 방법적 체계가 언급되지 않으면 안된다. 그럼에도 불구하고 손과정이 여기에서 偶然欲書와 같은 우연의 효용을 말하는 것은 일견 자기모순인 것처럼 보인다. 그러나 우리는 그가 .跋語에서 <工法을 第한다> 라하지 않고 <工用을 第한다>라고 서술하고 있음을 상기해 보자. 工用의 극치에서 원숙되는 것을 그는 神情이라 했다. 이 神情은 다름아닌 영묘한 心의 작용을 가리키는 것인데 그러한 심적 작용은 단순히 대상화되는 기계적 방법에 의해서는 결코 불가능하다. 그러므로 이 서보에서는 객관적 소여로서의 창조의 방법이 언급되고 있는 것이 아니라, 작품완성을 위해 필요한 창조를 행하는 주체의 태도에 관련되는 동적인 관심사가 제시되고 있다고 보아야 할 것이다. 한편 合의 반대는 乖로서, 이 乖에 대한 서술부분을 아울러 고찰하는 것은 裏面으로 부터 合의 의미를 살펴보는 셈도 된다. 그는 各有其五라 하여 五合에 대해 五乖를 들고 있는데, 열거하면 心遽體留, 意違勢屈, 風燥日炎, 紙墨不稱, 情怠手阑 등이다. 이를테면 첫째는 마음이 바쁘고 조급하여 몸이 무거울 경우이며, 둘째는 기분이 상해 의기가 소침해져 기세가 오르지 않을 경우이다. 셋째는 바람이 불어 공기가 건조하다거나 태양이 지나치게 쪼여 더위의 역겨움을 느낄 경우를 말하며, 넷째는 종이와 먹이 알맞도록 잘 화합하지 않을 경우를, 그리고 다섯째로는 심정이 나태해져 손일이 귀찮게 느껴질 경우를 말한다. 그런데 合의 경우든 乖의 경우든 비록 그 전체적 역량의 총체가 같다고 하더라도 작품의 우열에 차이가 생길 수 있다고 한다. 다시 말해 5가지 조건들 간에는 우열이 있기 마련이다. 그의 견해에 따르면 이들 조건들 중, 좋은 시절이나 환경을 얻는 것 보다 좋은 도구를 갖추는 편이 낫다. 그렇지만 좋은 도구를 구비하는 것 보다는 휼륭한 내면을 갖추는 편이 더욱 낫다. 즉 환경적 조건 보다는 도구 재료적 조건이 중요하며, 도구 재료적 조건 보다는 정신적 조건이 더욱 중요하다는 것이다. 時, 器, 志 가운데 志를 가장 중요시한 것은 왕희지의 意는 筆에 앞선다는 주장과 일치한다. 여하튼 乖의 5조건이 모이면 思遏手蒙 즉 마음의 활동이 막히고 손이 흐트러진다. 이에 반해 합의 5조건이 모두 갖춰지면, 神融筆暢 즉 정신은 融通無碍로 되며 붓의 움직임은 자유자재로 된다는 것이다. 6. 맺음말 지금까지 살펴본대로 손과정에 의하면, 창조하려는 주체는 외적 범주를 실현할 수 있는 제작기법을 습득한 위에, 내적 범주로서의 정신적 範型을 목표삼아, 그것을 서에 표현해야 한다. 그러기 위해서는 心手雙暢 하게끔 주체의 조건을 갖추어야 한다. 이 경우 의식은 가능한 한 자기를 자유롭게 해야 할 것임은 물론, 나아가 무의식이든 他者든 요컨대 예술적 이념이라고 할, 어떤 초월적인 것에 대해 자기를 열어 드러내 보이지 않으면 안된다. 그러한 이념은 이 현실세계에서는 결코 존재하지 않지만, 인간의 마음이 거기로 향해 비상하려고 하는 그러나 절대로 도달할 수 없는 憧憬의 極에 있는 초월적 존재이다. 실로 예술작품 가운데는 감히 언어로 나타낼 수 없을만큼 탁월한 작품이 존재하고 있으며, 그러한 작품을 우리는 창조되었다라고 말한다. 그리고 창조된 작품의 유래와 관련하여 동양에서는 옛부터 神韻을 말하기도 하고 入神의 技를 말하기도 했다. 서보에서도 妙擬神仙 (그 묘함이 신선과 닮았다)이라든가 縱不盡其神奇(그 神奇를 다해 그침이 없다)와 같은 표현법이 있는데, 이 경우 神이란, 단순한 인간정신이라는 의미라기 보다 <神靈的인 것, 神的 存在>에 가까운 의미이다. 이러한 의미는 易經이나 노자, 장자에 있어서의 신이라는 語義의 전통을 이어받고 있는 것으로, 인간의 의식에 대해 초월적인 것이라고 보아야 할 것이다. 그러한 견지에서만 入神의 技는 말로서 존재할 의의를 갖는다. 예술가의 창조적 영위를 入神의 技라 함은, 다름 아닌 초월과 창조와의 이같은 관계를 말해주는 것이다. 플라톤은 일찌기 예술상의 걸작이란 인간이 무우사의 神에 홀린 상태 즉 enthousiasmos(恍遊)가 되지 않으면 달성될 수 없다고 하는 이른바 靈感說을 제출하였다. 즉 神의 슬하에 이끌려 가서 常人에게는 허락되지 않는 광경이나 이야기를 신에 의해 보고 듣게 된 예술가가, 그것을 인간이 볼 수 있는 그림으로 나타낸다거나 또는 언어로 통역하는 경우에, 창조라고 이름부칠 수 있는 걸작이 성립한다는 것이다. 이와 같은 생각도 역시 창조란 인간존재가 일상적인 世界內 存在(In-der-Welt-sein)로부터 入神的 存在(In-dem-Gott-Sein)에로 이행함으로써만 가능하다는, 이상과 같은 동양의 사고와 기본적으로 다를 바 없다. 예술적 창조의 문제를 논의함에 있어서 창조의 조건을 구체적으로 例示하여 체계적으로 詳述하고 있다는 점에, 손과정의 서보는 높게 평가될 수 있을 것이다. 더구나 그것도 7세기 후반이라는 연대를 고려한다면, 그 美學史的 의의는 무엇보다 크다 할 것이다. |

출처 :계명서화아카데미 원문보기▶ 글쓴이 : 三道軒

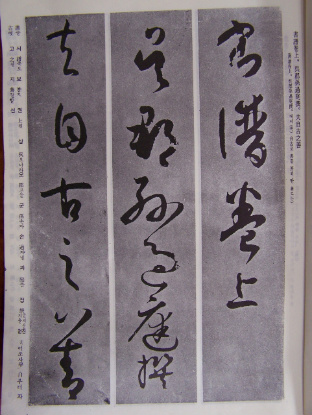

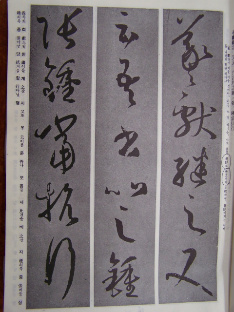

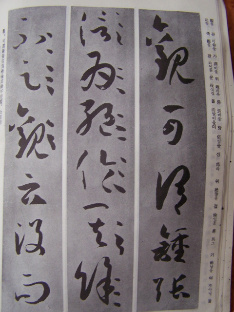

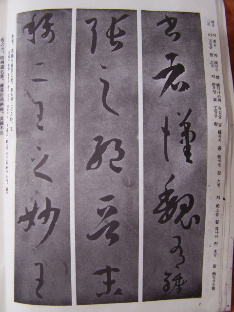

손과정의 서보...... ..초 서..

|

초서의 대가인 손과정선생의 서첩입니다..... 초서의 기초 공부에 많은 도움이 되기를 ............

書글 서..譜족보 보..券책 권..上위 상..吳오나라 오..郡고을 군..孫손자 손..過지날 과..庭뜰 정.. 지을 천..夫사내 부..스스로 자..옛고...갈지..착할선..

복희 희..갈 지..이를 운..요즘 경..찾을 심..모을 제..이름 명..글 서..쇠북 종..베풀 장..참될 신..하 위..끊을 절.. 인륜 륜..그 기..남을 여..아닐 부..발 족.. 복희 희..드릴 헌..이을 계..갈 지..또 우..이를 운..나 오..글 서..견줄 비..갈 지..쇠북 종..베풀 장..쇠북 종.. 마땅 당..겨룰 항..다닐 행.. 볼 관..옳을 가..이를 위..쇠북 종..베풀 장..믿을 신..하 위..끊을 절..인륜 륜..그 기..남을 여..아닐 불.. 발 족..볼 관..이를 운..잠길 몰..말이을 이..

|

cafe.daum.net/mooninhwa... 대구문인화협..