무계정사(武溪精舍)

무계정사(武溪精舍) | 한양진경

안평대군의 무계정사 터를 찾은 것은 작년 (2007년) 여름이지만 사진만 찍고 그 동안 미루다가 지금에야 글을 만들어 붙인다.

몽유도원도(夢遊桃源圖)

고금동서를 막론하고 사람들은 어딘가에 이상향이 있으리라는 생각을 해왔다.

옛날 중국 무릉도원(武陵桃源)이나 근년 제임스 힐튼의 소설 ‘잃어버린 지평선 (Lost Horizon)’에 나오는 샹그리라(Sangri-La 香格里拉)가 대표적 예다.

조선 초기 어느 날 세종대왕의 셋째 아들 안평대군은 도연명(陶淵明)의 도화원기(桃花源記) 카피본 같은 꿈을 꾼다.

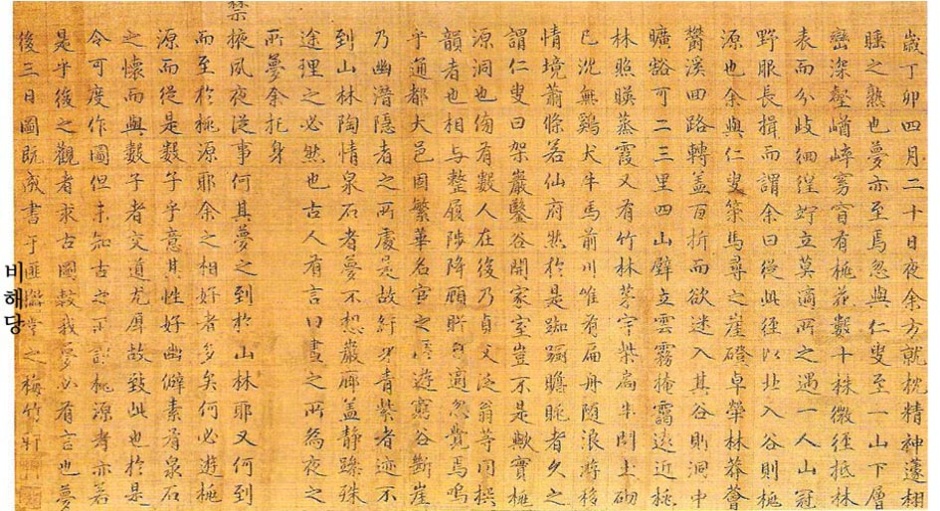

정묘년 (1447년, 세종 29년) 4월 20일 밤에 내가 막 베개를 베고 누우니, 정신이 갑자기 아뜩해지며 잠이 깊이 들어 꿈을 꾸게 되었다. 문득 보니 인수 박팽년(仁? 朴彭年)과 함께 어느 산 아래에 다다랐는데, 겹친 봉우리는 험준하고 깊은 골짜기는 그윽하였으며 복사꽃 핀 나무 수십 그루가 서있었다.

오솔길이 숲 가장자리에서 밖에 두 갈래로 나뉘어 어디로 가야 할지 몰라 우두커니 서서 머뭇거리고 있자니 시골 옷차림을 한 사람이 나왔다.

그는 공손히 인사를 하며 말하기를 "이 길을 따라 북쪽 골짜기로 들어서면 바로 도원입니다 ' 하는 것이었다.

인수(=박팽년)와 내가 말을 채찍질하여 찾아가 보니 절벽은 깎아지른 듯하고 수풀은 빽빽하고 울창하였다. 또 시내가 굽이지고 길은 꼬불꼬불하여 마치 백 번이나 꺾여 나간 듯 곧 길을 잃을 것만 같았다.

그 골짝에 들어서자 골 안은 넓게 탁 트여서 족히 2, 3리는 될 듯 했다.

사방엔 산들이 벽처럼 늘어섰고 구름과 안개는 가렸다가는 피어 오르는데 멀고 가까운 곳이 모두 복숭아나무로 햇살에 얼비치어 노을인양 자욱했다.

또 대나무 숲 속에 띠풀 집이 있는데 사립 문은 반쯤 닫혀 있고 흙 섬돌은 이미 무너졌으며 닭이며 개, 소와 말 따위도 없었다.

앞 냇가에 조각배가 있었지만 물결을 따라 흔들거릴 뿐이어서 그 정경의 쓸쓸함이 마치 신선이 사는 곳 같았다.

중략(中略)

그리하여 가도 안견(可度 安堅)에게 명하여 내 꿈을 그림으로 그리게 하였다.

다만 옛날부터 일러오는 도원이라는 곳은 내가 알지 못하니, 이 그림과 같은 것일는지 모르겠다. 나중에 보는 사람들이 옛 그림을 구해서 내 꿈과 비교해 본다면 반드시 무어라 할 말이 있으리라. 꿈꾼 지 사흘째 되는 날, 그림이 다 이루어졌으므로 비해당(匪懈堂) 매죽헌(梅竹軒)에서 쓴다.

아래는 위 내용을 적은 안평대군 친필이다. 대군이 명필로 이름났지만 계유정난(癸酉靖難) 후 역적으로 몰려 죽어 남은 글씨가 많지 않다.

끝에 비해당(匪懈堂) 글자가 있다. 말미에 또 적지만 비해당은 옥인아파트 부근에 있던 안평대군 살림집이다. 깨어난 대군(大君)이 안견(安堅)에게 꿈에서 본대로 그리라 하여 사흘 만에 완성했다는 것이 몽유도원도(夢遊桃源圖)다.

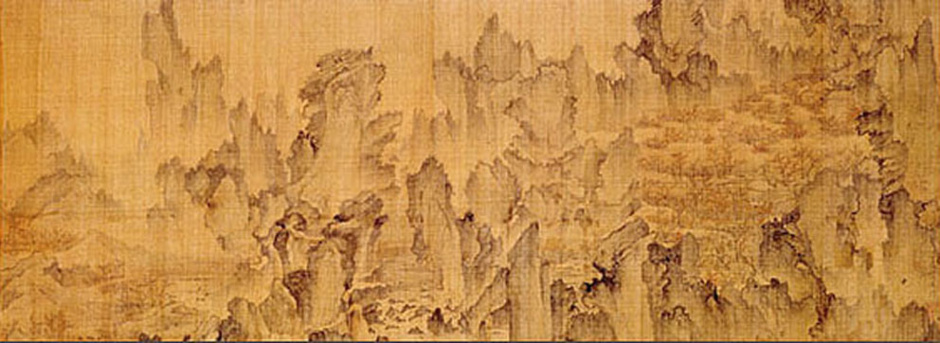

사진: 몽유도원도(夢遊桃源圖), 1447년(세종 29) 작.

비단 바탕에 먹과 채색. 106.5×38.7 cm, 어떻게 국외(國外)로 나갔는지,

지금은 일본 천리(天理)대학 도서관에서 소장하고 있다.

아무리 이름 높은 ‘몽유도원도’ 라고 한들 인터넷에서 퍼온 우표보다 약간 큰 사진가지고는 실감하기 어려울 것으로, 아래 평(評)이 도움이 될 것이다.

..두루말이를 여는 순간 우리는 대뜸 펼쳐진 황홀한 무릉도원의 전경(全景)에 압도된다. 마치 궁중아악(宮中雅樂) 수제천(壽齊天)의 시작을 알리는 전경에 박(拍) 소리가 그치자 모든 악사들이 일제히 강박합주(强拍合奏)로 장엄한 첫 음을 울리는 것처럼 안개 자욱한 무릉도원은 꿈결같은 향기를 온 누리에 퍼뜨리며 화평한 기운으로 떠오르는 것이다. 빨간 복사꽃잎의 꽃술에는 금가루가 반짝이고 병풍처럼 사방을 둘러 싼 기괴한 봉우리들은 각광(脚光)을 받아 얼비친다. 아래가 밝고 위가 어두운 봉우리 봉우리는 신비롭기가 그지 없으니 분명 현실세계가 아닌 신선의 경계다...

- 오주석 '옛 그림 읽기의 즐거움" 권 1) p 56-58 중 안견의 몽유도원도

꿈보다 해몽이 좋은지 ? ‘얼쑤’가 있은 연후에 비로소 소리에 흥이 나는지?

아마추어들에게 이렇게 발림과 추임새를 해 주는 것이 전문가 역할 아닐지?

이 미려한 필치의 오주석 씨는 학문이 막 무르익을 2년 전 세상을 떠났다.

몽유도원도는 한 편의 장대한 교향시다. 작품의 기본축은 오른편 위쪽에서 왼편 아래쪽으로 가로지르는 호쾌한 대작이다. 그리고 보조축으로 오른편 아래에서 왼편 위쪽을 향해 점차 상승하는 대각선이 교차된다.- 오주석

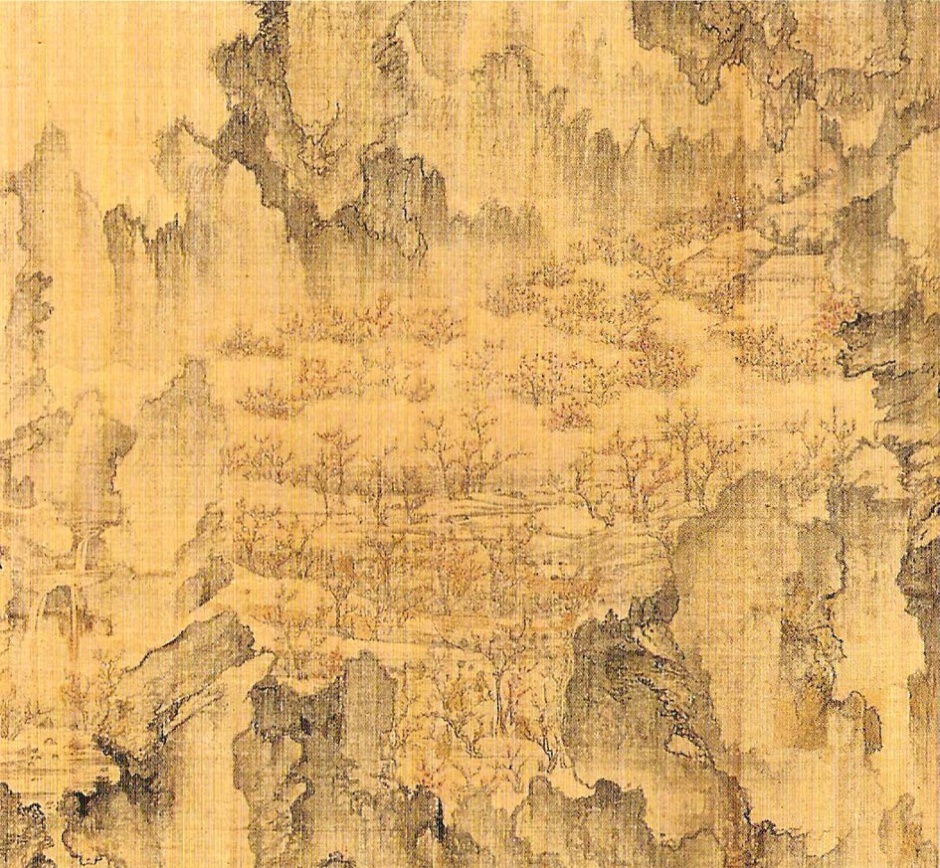

아래는 몽유도원도의 오른 편 도원경에 해당하는 부분으로 인터넷이 아니라 종이 책에서 스캔했으니 위 전도 보다 낫게 보일 것이다.

화면 상부에 고드름처럼 매달린 기암(奇巖)으로 환상을 극하는 절경의 분위기를 내고 몸이 하늘에 떠서 내려다본 듯이 도원 전체를 폭 넓게 조망하고 있다.

깎아지른 절벽과 드넓은 도원의 동시묘사는 과연 천재에게나 가능한 경지리라.

오른 편 위쪽에는 아담한 집이 세 채 보이고 한중간에는 빈 배가 물가에서 출렁인다.

그러나 사람은 아무도 보이지 않고 자욱한 안개 속에 화사한 복사꽃이 오히려 너무 고와 서러울 지경이다, 이 적막하고 아득한 경지를 보노라면 안견은 ‘지극히 아름다운 것은 그 궁극에서 비애감으로 이어진다' 는 진리를 익히 알고 있었음이 틀림없다.-오주석

무계정사 (武溪精舍)

안평대군은 자신이 꾼 꿈을 안견을 시켜 그리게 했을 뿐만 아니라 무계정사 (武溪精舍)라는 도원경을 본뜬 별장을 실제로 지었다고 한다.

…이개(李塏)가 1451년 (문종 1년)에 쓴 무계정사기(武溪精舍記)에 의하면, 무계는 한양성 북문 (즉 창의문)밖 백악산(白岳山) 서북쪽 산기슭 지금 종로구 부암동 329의 4번지 일대다. 안은 넓지만 밖에서 보면 은밀하여 도원처럼 별천지를 이루니 여느 사람이 사는 동네와 달랐으며 동서가 이삼백 보 남북은 그 반쯤 되는 아담한 규모로서 계곡물이 졸졸 흐르고, 입구에는 여남은 길 높이의 폭포까지 있었다. 여기에 못을 파서 연꽃을 심고 대나무와 복숭아나무 수백 그루로 주위를 에워쌌으니 넓으면서도 그윽한

정경이 도원의 기이한 풍치와 아주 흡사했다는 것이다. 안평대군은 또 이개와 함께 이곳을 산보하면서도 "내 집은 꿈에 노닐던 도원" 이라고 스스로 말했다 한다. 지금도 이곳엔 무계동(武溪洞)이라는 뒷사람의 각자(刻字)가 바위에 남아 있다.-오주석

이제 창의문 밖 무계동(武溪洞) 각자(刻字)를 찾아 나선다.

560년 전 안평대군이 꿈을 꾼 뒤 집을 짓고 그 이야기를 이개에게 하고 이개가 다시 글로 남기고, 또 어떤 이가 무계동(武溪洞) 각자를 새겼다는 이야기를 필자가 전해 듣고 길을 나서니 이상의 시(詩)가 생각난다.

..나의아버지와나의아버지의아버지와나의아버지의아버지의아버지..

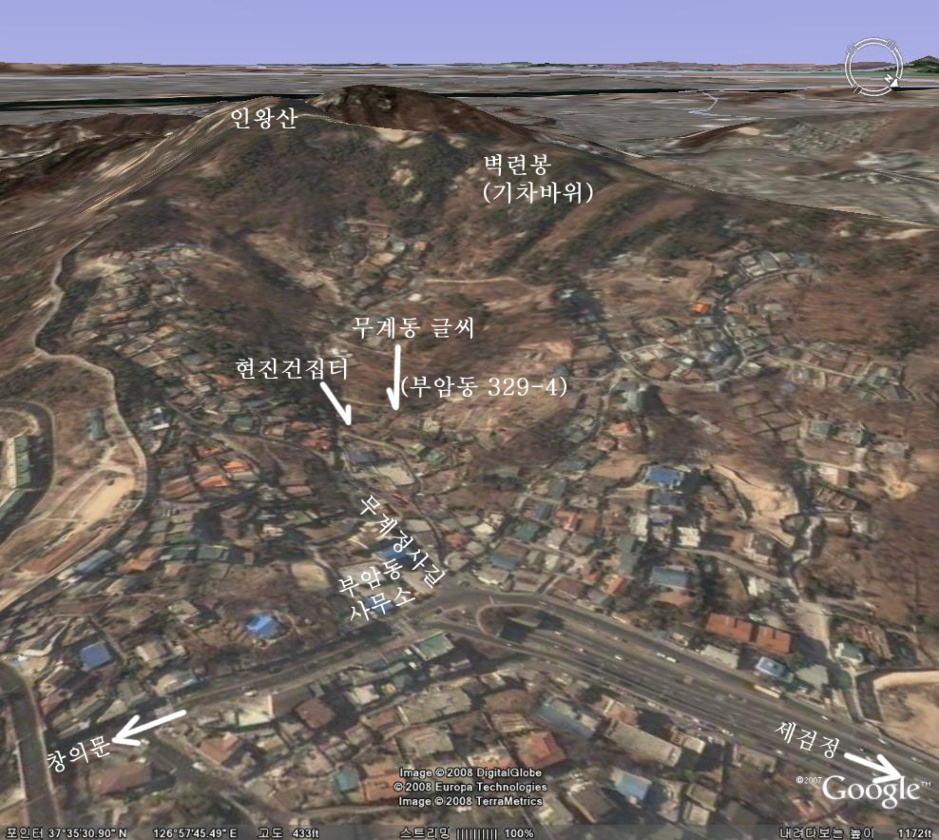

종로구 부암동 329의 4번지 일대를 구글에서 살펴 본다.

‘이개’ 는 ‘백악(白岳) 서북쪽 기슭’ 이라 했지만 필자 생각은 ‘인왕산 벽련봉 아래’라는 편이 더 적당하지 않을까 한다. “동서 이 삼백 보 남북 그 반쯤’을 미터 법으로 바꾸면 동서 약 250-350m, 남북 약 100-150m 정도다.

번지도 알고 부암동 사무소 옆 골목에 ‘무계정사길’이란 표지판까지 있어 금방 찾을 줄 알았다. 그러나 이 사람 저 사람 물어도 금시초문이라거나 “길 이름은 ‘무계정사길’인데….” 하고 갸우뚱 거리기만 한다.

하여 내 나름대로 찾는데 마침 현진건 집터 앞에서 경찰차를 만나 물었다.

차라리 모른다고 했으면 나름대로 뒤져 몇 분 후 찾아 냈을 것을 ‘글쎄 저쪽에 뭐 있던 것 같던데요’ 하는 통에 한참을 헤맸다.

경찰이면 도둑 잡는 것 말고도 관내에 뭐가 있는지 알아야 하지 않나?

하긴 바로 그 옆에서 사는 주민도 모르는데….

우리 사회가 아직 문화재나 역사에 대해 별 관심이 없다.

현진건 집터 (玄鎭健 家址)

현진건(1900-1943)은 근대문학 초기 단편소설의 양식을 개척하고 사실주의 문학의 기틀을 마련한 소설가이다. 그의 작품은 민족적 현실 및 하층민에 대한 소설과 역사소설이 주류를 이루고 있다. 그는 친일문학에 가담하지 않은 채 빈곤한 생활을 하다가 1943년 장결핵으로 세상을 떠났다.-현장 안내판에

“친일문학에 가담하지 않았다’가 특기(特記)사항이 되는 것이 우리 근대사다.

필자가 얼마 전 입원했을 때 옆 환자가 장결핵이었다.

결핵이 장에도 걸리는 줄 처음 알았는데 환자는 상당히 고통스러워 했다.

사진 위쪽 울창한 나무에 가린 한옥이 찾던 곳이건만 경찰 아자씨들 땀시….

온 동네 뺑뺑 돌다가 다시 현진건 집터 뒤로 돌아 들어가니..

저 골목 끝 집이 바로 부암동 329-4 번지 무계정사 1길 14-1 이다.

철문을 열고 계단을 올라가니 바로 무계동(武溪洞) 각자(刻字)가 있다.

오래 된 한옥이지만 안평대군 당대의 것은 아니고, 각자(刻字)도 누군지 모를 후대 사람이 새긴 것이다.

여기 위 아래 두 사진은 지난 토요일 다시 가서 찍는 통에 다른 사진과 계절이 맞지 않는다.

무계정사(武溪精舍)

서울특별시 유형문화재 제 22호, 시대 : 조선시대 1419-1453

소재지 : 서울특별시 종로구 부암동 329번지 4호

전략.. 안평대군(安平大君 1418-1453)이…풍류를 즐기며 살던 별장으로 무이정사(武夷精舍)라고도 한다. ..중략 ..안평대군은 1452년 단종즉위 후 이징옥(李澄玉)등을 시켜 함경도 경성(鏡城)의 무기를 서울로 옮기고 창의문 밖 무계정사에서 장사들을 모아 군사훈련을 하며 무력양성에 힘썼다.

이곳은 당시 사람들이 흥룡지지(興龍之地)라 말하였던 곳으로 이는 곧 왕이 나올 곳이라는 역모의 땅으로 간주되었다. 따라서 계유정난(癸酉靖難) 이틀 후부터 무계정사를 철거하여야 한다는 조정의 의견이 대두된 것으로 보아 안평대군의 죽음을 전후하여 헐린 것으로 보인다.-현장 안내판에서.

인왕산에 내려다 본 무계동(武溪洞)

사진 : 인왕산 (*)벽련봉에서 내려다 본 무계동(武溪洞)-무계정사 옛터

정면 삼각형 산이 백악 곧 북악이다.

무계정사 터는 바로 발 아래인 데…과연 저곳이…

‘안은 넓지만 밖에서 보면 은밀하여 별천지에, 계곡물이 졸졸 흐르고, 입구에는 여남은 길 높이의 폭포까지 있고, 못을 파 연꽃을 심고 대나무와 복숭아나무 수백 그루로 주위를 에워쌌던 곳’ 인지?

(*)필자가 무계정사 터를 내려다 본 인왕산 ‘벽련봉’을 지금 통상 기차바위로 부른다.

조어(造語) 실력들이 참 거시기 하다. 한자 쓰지 않으면 한글 표현이 풍부해져야지

고작 기차바위가 뭔가? 요즈음처럼 영어광풍이 불면 머지않아 ‘트레인 록’ 으로 부를지도 모르겠다.

그러다 “미국에서는 ‘츄레인 로악’이라 해야 알아 듣거든요” 하는 사오정 같은 아줌마 나올 것이고.

사는 곳과 하루 소풍 할 곳

부암동 세검정 일대는 빼어나게 아름답다.

그런데 옛날 사람들은 경치 좋은 곳과 살기 좋은 곳을 구분했다.

설악산, 금강산이 아무리 좋아도 놀러 가는 곳이지 거기서 살수는 없다.

창의문 밖은 골짜기가 깊어 기운이 음(陰)하다.

모름지기 생활하는 곳은 밝은 기운이 넘쳐야 한다는 것이 옛날 사람들 생각이었다.

무릇 사람은 양명한 기운을 받아서 태어났다.

그러므로 양명한 빛인 하늘이 조금만 보이는 것은 결코 살 곳이 못 된다.

이런 까닭에 들이 넓을수록 터는 더욱 아름답다. 해와 달과 별빛이 항상 환하게 비치고 바람과 비와 차고 더운 기후가 고르게 알맞은 곳이면 인재가 많이 나고 병 또한 적다.

사방 산이 높아서 해가 늦게 돋았다가 일찍 지고 밤에는 북두성도 보이지 않는 곳은 가장 꺼려야 한다. 이런 곳은 양명한 빛이 적고 음랭한 기운이 쉽게 침입하여 혹 잡귀가 모여들기도 한다. 또 조석으로 산 안개와 장기가 사람을 병들게 하기 쉽다. 이 때문에 산골에 사는 것이 들에 사는 것 보다 못하다는 것이다. - 택리지 복거총론 지리 편에서

또 경치만 즐기며 사람이 살수 없고 먹고 살수 있는 산업이 있어야 하는데 경치가 뛰어난 곳은 대개 교통도 불편하여 생리(生利)에 문제가 있다.

무릇 살 터를 잡는 데는 첫째 지리가 좋아야 하고,둘째 생리가 좋아야 하며 다음으로 인심이 좋아야 하고 또 다음은 아름다운 산과 물이 있어야 한다.

이 네 가지에서 하나라도 모자라면 살기 좋은 땅이 아니다.-택리지 복거총론

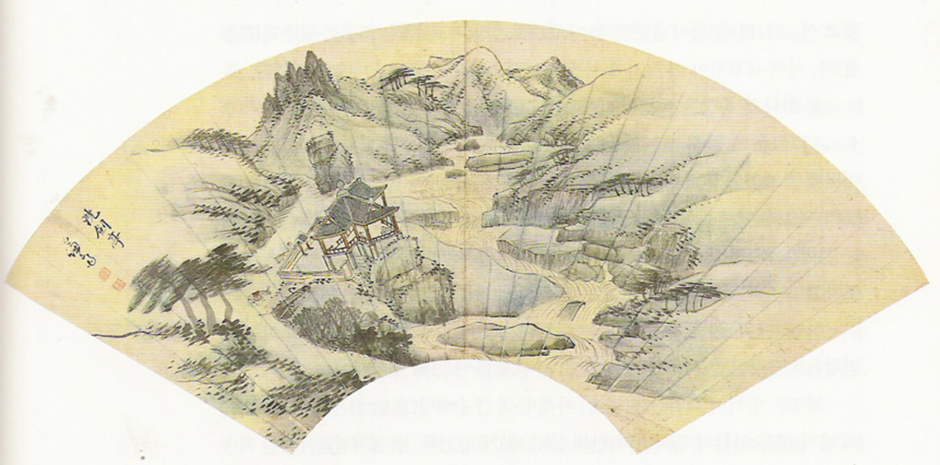

세검정 (洗劒亭), 겸재 정선 (謙齋 鄭敾), 영조24년 (1748) 경

종이에 담채, 61.9 x 22.7cm, 국립박물관소장

위 겸재 그림으로 보다시피 창의문 밖은 산과 물이 아름답다..

그러나 잔잔한 시내가 아니라 계곡 물이 콸콸 흐르고, 산이 아름다운 것은 좋지만 높이 솟아 골짜기가 깊숙하니 일상 생활공간이 되긴 어렵다.

평소에 한양 성안에서 살다가 하루쯤 소풍 가거나 고관대작들의 별장터로 적합했다.

…가까운 곳에 소풍할 만한 산수가 없으면 정서를 화창하게 하지 못 한다.

- 택리지 복거총론

무계정사는 안평대군의 별장이었고 대군의 살림집은 따로 성안에 있었으니 지금 옥인아파트 근처로 당호(堂號)가 비해당(匪懈堂)이었다.

비해당(匪懈堂)

아닐 비(匪) 게으를 해(懈)니 게으르지 말라는 뜻으로 세종대왕이 직접 시경 증민(蒸民) 편에서 두 글자를 따 지어주었다고 한다.

숙야비해 이사일인 (夙夜匪懈 以事一人)

이른 아침부터 늦은 밤까지 게으름 없이 (임금) 한 분만을 섬기네.

행여 한눈 팔지 말고 형님-다음 대 임금(문종)을 지성으로 섬기는 데만 정신을 쏫아라 하는 뜻이 담겨 있다고 한다. 뜻이야 어찌되었든 금지옥엽(金枝玉葉) 귀하디 귀한 왕자의 몸으로 시서화 또한 당대 제일이던 안평대군에게 어울리게 저택이 빼어났다고 한다. 그 저택 비해당(匪懈堂)은 지금 옥인아파트 자리로 추정한다.

…..그의 집은 시냇물 소리가 들린다는 뜻의 수성동(水聲洞) 기린교(麒麟橋) 부근에 따로 있었다. 수성동은 옥인아파트 자리라고 추정되는데, 1960년대에 아파트 공사를 하면서 기린교를 없앴다고 김영상 선생이 증언하였다.

서울신문 연재 ‘조선후기 신지식인 한양의 中人들’ (6) (허경진) 중에서

사진: 옥인아파트 앞

지금 겉모습으로는 도저히 ‘시내와 바위의 빼어남’ 과 연결이 안 된다.

그러나 아파트 단지 안 인왕산에서 내려 오는 냇물과 바위에서 상상력을 극도로 발휘하면 옛 모습을 그려내는 것이 아주 불가능하지는 않다.

사진: 옥인아파트 단지 내 냇가 바위.

아파트와 시멘트 등 구조물이 없다고 생각해 보라.

아무래도 어려우면 겸재의 그림을 통해 그려 볼 수 밖에.

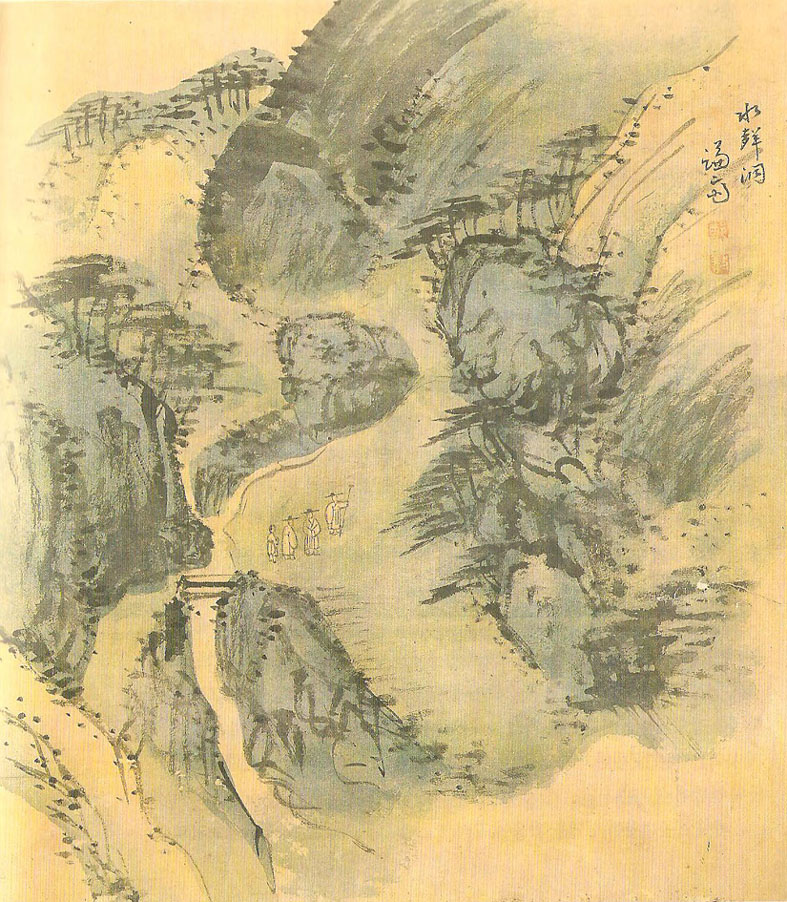

수성동(水聲洞), 영조 27년 (1751) 경, 겸재(謙齋) 정선(鄭敾: 1676-1759)

종이에 엷은 채색, 29.5 x 33.7 cm, 장동팔경첩 간송미술관 소장

….둥근 바위 벼랑이 내려와 우뚝 멈춘 아래에 널찍한 평지가 있고 그 앞뒤로는 수직의 바위 벽이 병풍처럼 둘러 있으며 평지 아래로는 계곡 물이 힘차게 흐른다. 인왕산 동쪽 기슭이라는 점을 감안하면 이 터전은 남향집을 지을 수 있는 집터였을 듯하다. 물론 동향을 한 사랑이나 누각 위에서라면 경복궁을 비롯한 한양 도성을 한눈에 내려다 볼 수도 있었을 것이다. 물 소리가 마당 가에서 여울지고 솔바람이 밤낮없이 송뢰(솔바람소리)를 일으키며 흰 빛 바위가 사시장철 청결 고아한 자태로 (*)울싸주는 곳이니 바로 선계가 아니면 무엇이겠는가

-겸재의 한양진경(최완수) p21

(*)울싸주는 : 귀에 설어 사전을 찾았는데 나오지 않는다. 문맥상 ‘얼싸다’

정도의 뜻인 듯. 최선생이 새로 만든 말이거나 선생의 고향-충남 사투리 일지도.

사진: 옥인아파트 일대를 구글에서 잡아 봄.

이상