부풍향차보(扶風鄕茶譜) / 조선일보 정민의 세설신어

6. 부풍향차보(扶風鄕茶譜) 2009.06.04

18세기 실학자 황윤석(黃胤錫·1729~ 1791)은 자신의 일기 《이재난고(頤齋亂藁)》에서 당시 부안현감으로 있던 이운해(李運海·1710~?)가 1755년경에 지은 《부풍향차보(扶風鄕茶譜)》란 책을 소개했다. 이운해는 그때까지 아무도 거들떠보지 않던 이웃 고창 선운사의 야생차를 따와서, 증세에 따라 향약(香藥)을 가미해 모두 7종의 약용 향차(香茶)를 개발했다. 부풍은 전북 부안의 옛 이름이다.

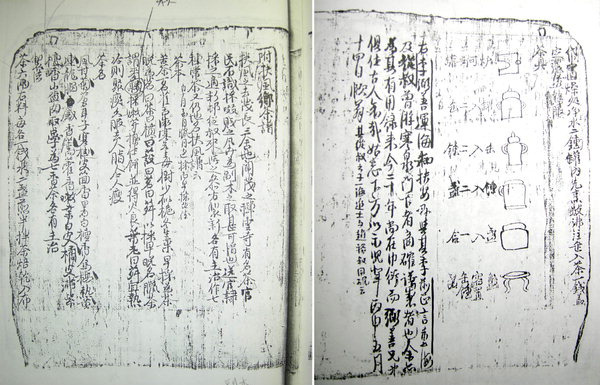

《부풍향차보》는 흔히 차에 관한 최초의 저술로 꼽히는 초의의 《동다송》보다 무려 70여년이나 앞선 의미있는 저작이다. 〈다본(茶本)〉·〈다명(茶名)〉·〈제법(製法)〉·〈다구(茶具)〉 등의 네 항목으로 구성되었다. 풍 맞았을 때와 추울 때, 더울 때와 열날 때, 감기 들었을 때, 기침할 때, 체했을 때 등 일곱 가지 증상에 따라 마시는 차의 종류를 구분했다. 풍증이 있을 때는 감국차 또는 창이자차를 마시고, 체했을 때는 산사열매를 가미한 차를 마시라고 처방했다.

만드는 방법은 비교적 간단하다. 6냥의 작설차에 증상별로 제시한 약초를 1전씩 함께 넣고, 물 2잔을 붓는다. 물이 반쯤 줄어들 때까지 졸인다. 그러면 차가 풀어지면서 약초의 향과 약효가 찻잎에 배어든다. 이때 차와 향료를 고루 섞어 불에 쬐어 말린다. 원래의 저술에는 훨씬 풍부하고 자세한 내용이 적혀 있었을 것이다. 워낙 차에 관한 기록이 엉성한 터여서 이 자료의 가치가 더욱 소중하다.

최근 몇 년 사이에 지자체의 열성 어린 노력 덕에 지역의 특색을 살린 축제나 문화상품은 종류도 많아지고, 대단한 성공을 거둔 경우도 적지 않다. 부안 지역에서 지역 문화 상품의 하나로 《부풍향차보》의 7종 향차 세트를 개발해보는 것은 어떨까 생각해 본다. 차는 현대인의 필수 기호품이 된 지 오래다. 여기에 약용의 효과까지 곁들일 수 있다면 금상첨화가 아니겠는가.

문화재청은 지난 6월 1일 이운해가 부풍 향차를 만들기 위해 야생차를 따왔던 고창 선운산 도솔 계곡을 국가 지정 문화재인 명승(名勝)으로 지정예고 했다. 차제에 선운사에서 가꾸고 있는 너른 차밭과 연계해 잊혀진 부풍 향차의 향취를 복원할 수 있다면, 지역 문화 이미지 제고는 물론 지역 경제 활성화에도 기여하는 일석이조의 효과가 있지 않을까 싶다.

*다구(茶具) 차 끓이는데 필요한 다구는 모두 6종류로 다로(茶爐)와 다관(茶罐), 다부(茶缶), 다종(茶鍾), 다잔(茶盞), 다반(茶盤)

우리나라 최초 다서 '부풍향차보' 발굴

출처: http://bud1080.tistory.com/90 [불교타임즈]