[스크랩] 신라 김생

김생은 통일신라시대 서예가이다. 고려시대 문인들에 의해 해동제일의 서예가로 평가받았으며, 이규보의 《동국이상국집》에서는 그를 신품제일(神品第一)로 평하였다. 조선시대에는 이미 그의 친필이 귀해서 이광사의 《원교서결》에서 아주 없다고 할 정도였다.

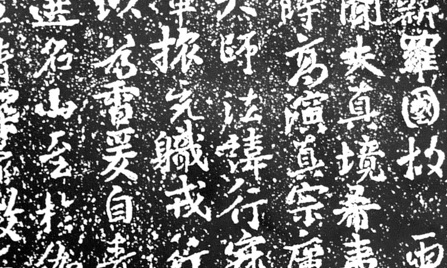

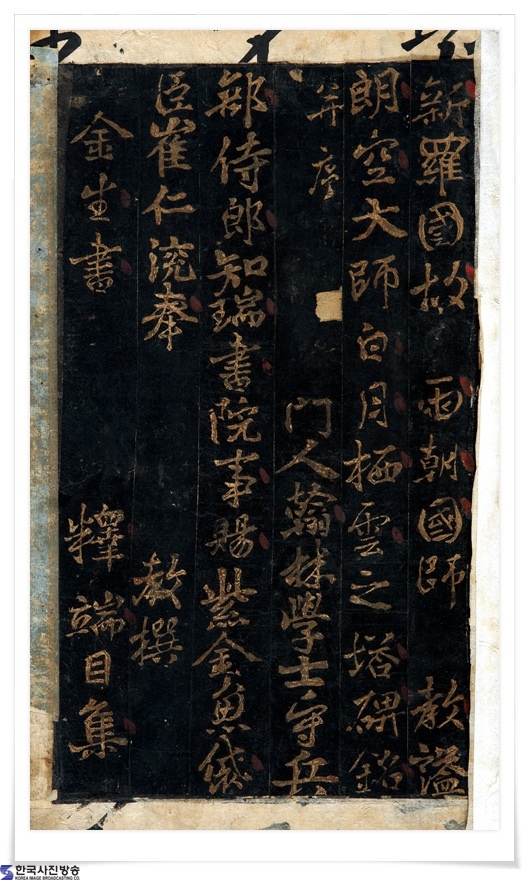

그의 글씨를 엿볼 수 있는 필적으로는 현재 국립중앙박물관에 소장된 《태자사낭공대사백월서운탑비(太子寺朗空大師白月栖雲塔碑)》가 있다. 이 비문 글씨들은 954년(고려 광종 5) 승려 단목(端目)이 김생의 글씨를 모아서 만든 것이다. 통일신라와 고려시대에 유행한 왕희지·구양순류의 단정하며 아름답고 고운 글씨와 달리 활동적인 붓놀림으로 김생만의 개성을 잘 나타내고 있다.

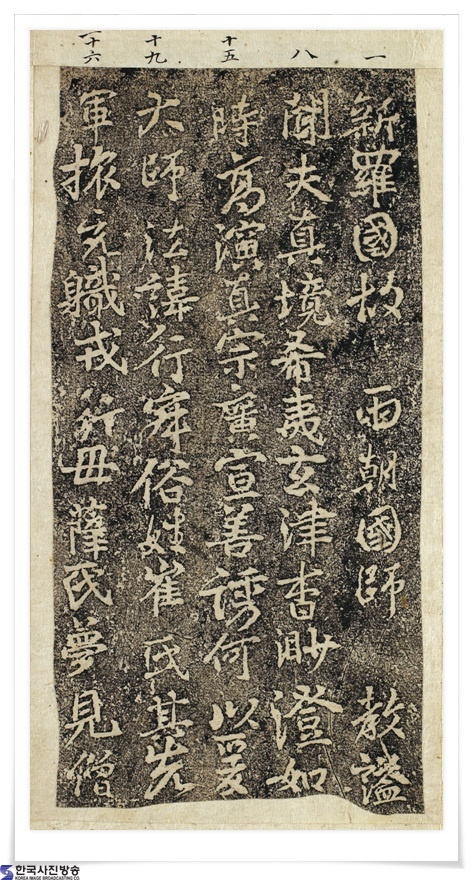

그의 서첩으로는 《전유암산가서(田遊巖山家序)》 《선우추김생서법첩(鮮于樞金生書法帖)》이 전하며, 그밖에 《해동명적(海東名蹟)》 《대동서법(大東書法)》에 몇 점이 실려 있다. 특히 그의 <여산폭포시(廬山瀑布詩)>는 자유분방하며 힘이 넘치는 작품이다.

한국학중앙연구원 장서각에 보관중인 《선우추김생서법첩》은 원나라 서예가 선우추와 김생의 친필을 조선 중종 때 모사해 새긴 뒤 찍어낸 것이다. 이 서첩에 실린 김생 글씨는 《전유암산가서》 《보덕사(報德寺)》의 2점뿐이지만 신품으로 불린 그의 진면목을 확인할 수 있는 중요한 자료이다.

김생의 글씨체는 왕희지체를 기본으로 중국 육조 시대의 필의(筆意)와 당대(唐代) 저수량의 서풍에서 취한 것이 많다.

한 획을 긋는 데에도 굵기가 단조롭지 않아 반드시 변화를 일으키며, 선은 곡직(曲直)의 미묘한 운율을 구사하였다. 결구(結構)에 있어서는 음양향배(陰陽向背)의 묘를 느낄 수 있게 하여 과거 어떤 사람도 시도하지 않았던 새로운 서법을 창안하였다.

태자사 낭공대사 백월서운탑비 / 부분

태자사 낭공대사 백월서운탑비 / 부분

이 비석의 정식 이름은 태사자 낭공대사 백월서운탑비太子朗空大師白月栖韻塔碑로 통일신라의 국사였던 낭공대사를 기리는 비석이다.

이 비석의 글씨는 김생의 글씨를 집자하였다는 점에서 한국 서예사에 있어 매우 중요한 위치를 차지한다. 집자集字란 특정한 한사람의 글씨를 뽑아서 한 작품의 글씨처럼 연결하는 것을 말하는데, 옛날부터 문장을 돋보이게 하거나 높이 기리기 위해 명필들의 글씨를 집자하여 사용하였다. 우리나라 서예 신품사현神品四賢의 한 사람인 김생은 '해동海東의 서성書聖', '신라의 왕희지'로 추앙받는 명필이지만, 오늘날 그의 글씨는 거의 남아 있지 않다. 그런 점에서 이 비석은 김생의 글씨를 파악할 수 있는 중요한 기준 작품이라는 점에서 큰 의미를 갖는다.

김생은 왕희지의 글씨를 바탕으로 자신의 글씨를 이루었다고 하는데, 이 비석 역시 힘찬 필치의 김생 글씨의 면모를 잘 보여 주고 있다.

앞면에는 낭공대사의 일생과 업적에 대해, 옆면에는 절터에 버려져 있던 비를 옮긴 사유9원래 비석에 없던 글씨를 나중에 새겨 넣은) 그리고 뒷면에는 낭공대사께서 입적하셨을 당시에 세상이 어지러워 비석을 세우지 못하다가 고려 통일 후 광종 임금 때에 비로소 비석을 세우게 되었다는 비석 건립과 관련된 내용 및 관계 인물들에 대해 기록하였다.

田遊巖山家序 / 탁본

낭공대사비의 행방 (김생 글씨集字)

[인용자료]

낭공대사碑 역마살 끼었나

신라 명필 金生의 글씨 기록된 문화재 불구 이리저리 유랑생활

<주간 동아> 2000년 8월 10일자

비(碑)의 궤적을 찾아가는 길은 만만치 않았다. 무더위가 맹위를 떨친 지난 7월27일 경북 안동시 도산면 태자리. 청량산의 한 자락을 붙들고 앉은 이 골짜기 마을엔 그러나 신라 명필 김생(金生·711∼791)의 글씨를 집자해 만들었다는 비의 흔적은 전혀 눈에 띄지 않았다.

신라시대 고찰로 조선 중기에 이르기 전 일찍이 폐사된 것으로 알려진 태자사 절터. 이곳에 있었다는 낭공대사비 대신 기자를 맞은 것은 비신(비의 몸체)이 달아난 채 남아 있는 귀부(龜趺·거북 모양의 비석 받침돌)와 이수(이首·용이 새겨진 비석 덮개돌). 수년간 손대지 않은 듯한 퇴락한 비닐하우스와 지난 93년 폐교된 태자초등학교의 낡은 건물 사이로 숨겨지다시피 놓인 이 석조물들은 한눈에 보아도 1000년의 풍상을 겪었음직한 것들이었다.

‘이 석조물은 신라 말기 왕사(王師)인 낭공대사의 백월서운탑비의 귀부와 이수로 전해지고 있으나 확실한 제작 연대는 확인 못함… (중략) …우리나라 금석학상 귀중한 자료로 평가되고 있음.’ 안동시청이 석조물 옆에 세워둔 안내표지판은 이 귀부와 이수가 ‘경북도 문화재자료 68호’란 사실을 알리고 있었다.

표지판 내용대로라면 이 귀부와 이수는 낭공대사비의 부속물이어야 마땅하다. 그러나 수년 전부터 청량산 일대 김생 유적을 답사하고 있는 대구의 금석문연구가 이봉호씨(67)는 “이 귀부와 이수는 많은 사람들의 추측과는 달리 낭공대사비의 것이 아니다”고 못박았다. 이씨의 말은 사실일까. 그렇다면 낭공대사비는 과연 어디에 있는 것일까. 의문은 여기서부터 시작됐다.

박물관 창고서 14년째 햇빛 못 봐

낭공대사비의 기구한 유전은 조선시대로 거슬러 올라간다. 정식 명칭이 ‘태자사낭공대사백월서운탑비’(太子寺朗空大師白月栖雲塔碑)인 이 비는 원래 신라시대 명필로 ‘해동의 서성(書聖)’으로 불리며 중국 송나라의 최고 명필 왕희지와 비견되던 김생의 글씨들을 고려 광종 때인 954년 승려 단목(端目)이 집자해 새긴 비석. 명승이자 신라 효공왕과 신덕왕의 스승이기도 했던 낭공대사(832∼916)의 치적을 기리기 위해 만들어진 것으로 알려지고 있다.

그러나 여러 기록들에 남겨진 낭공대사비의 운명은 순탄치 않다. 건립 당시 경북 봉화군 태자리(일제강점기에 안동 땅으로 편입됐다)의 태자사에 세워져 있던 이 비는 조선 중종 때인 1509년 당시 영주군수 이항(李沆)에 의해 영주군청 정자인 자민루(字民樓) 앞으로 옮겨져 400여년을 보낸 것으로 비의 측면에 기록돼 있다.

제자리를 잃은 낭공대사비의 수난은 1918년 조선총독부가 이 비를 총독부 박물관이 있던 경복궁으로 옮긴 이후에도 그대로 이어졌다. 경복궁 근정전 회랑에 놓여 있던 이 비는 다시 1986년 당시 문화재관리국(현 문화재청)에 의해 구 중앙청 건물로 이전해 개관한 국립중앙박물관 창고로 옮겨진 후 14년이 지난 지금까지도 여전히 먼지를 뒤집어쓴 채 잠들어 있다.

7월28일 기자는 낭공대사비의 현 상태를 알아보기 위해 국립중앙박물관을 찾았다. 신광섭 유물관리부장(49)은 “낭공대사비 비신은 박물관 지하 수장고에 안전하게 보관, 관리되고 있다”고 했다. 그러나 포장이 씌워져 있다는 이유로 사진촬영은 허용되지 않았다. 대신 박물관에 보관된 유물의 도록을 보여줬다. 도록엔 가운데가 절단된 낭공대사비의 사진이 있었다. 인수 당시의 상태 그대로라는 것이 박물관측의 답변.

중앙박물관엔 현재 12만여점의 소장유물 중 5000여점만 상설 전시되고 있다. 대다수를 차지하는 나머지 유물은 특별전시 계획이 없는 한 낭공대사비처럼 수년간 수장고에 보관되고 있어 아쉬움을 준다.

낭공대사비는 아직 문화재로 지정돼 있지 않다. 그러나 그 가치는 매우 높다는 것이 전문가들의 공통된 견해다.

“김생 글씨는 많이 남아 있지 않은 데다 신품(神品)으로 불릴 만큼 출중해 낭공대사비는 김생의 글씨를 연구하는 데 가장 기본적인 자료라 할 만큼 충분한 가치가 있다.” 유물관리부 학예연구사 조용중씨(40)는 “우리나라 비석 문화는 세계적으로도 수준이 높지만 수장고 내에 있는 전체 비석 수는 10점도 안 될 만큼 희소하다”고 말했다.

제자리를 떠나 ‘유랑’의 길을 떠나야 했던 낭공대사비엔 몇 가지 의문이 따른다.

총독부는 왜 낭공대사비를 서울로 옮겼을까. 조씨는 박물관에 남아 있는 각종 자료를 통해 낭공대사비에 대해 더 자세히 알아보자고 했다. 그가 제시한 박물관 유물관리 카드에 따르면 조선총독부는 1919년 6월11일 누군가로부터 이 비를 당시 돈 100원에 사들여 경복궁 정원에 세운 것으로 돼 있다. 그러나 누구로부터 구입했는지, 왜 구입했는지에 대해선 구체적으로 나와 있지 않다. 또 여러 금석학 문헌에서 밝히고 있는 ‘1918년’이란 비석 이전 시기도 1년이나 차이가 난다. 고증이 필요한 부분이다.

박물관측이 낭공대사비에 대해 아는 사실은 이 비가 1919년에 경복궁으로 옮겨진 이후 1959년에도 여전히 경복궁 정원에 있었고 1986년에 비로소 박물관 창고로 직행했다는 것 정도다.

다행히 낭공대사비는 조만간 ‘세상빛’을 다시 볼 수 있을 것으로 보인다. 박물관측은 2003년 말 준공 목표로 서울 용산에 건립 중인 새 중앙박물관이 완성되면 낭공대사비를 일반에 공개할 전시계획을 잡아두고 있다는 것. 17년여에 걸친 ‘지하 유배생활(?)’을 끝내게 되는 셈이다.

이젠 귀부와 이수를 찾아보자. 박물관측은 “낭공대사비의 귀부와 이수는 원래부터 사라지고 없었다”고 밝힌다. 그렇다면 현재 안동에 있는 귀부와 이수는 무엇인가. 안동시의 추측대로 낭공대사비의 것일까.

2003년 말 일반 공개 추진

아쉽게도 중앙박물관측은 물론 대다수 학자들의 관심은 여기에 머물지 않는다. 이 석조물의 명예관리인인 태자리 주민 김점수씨(53)는 “일부 대학생이나 서예 동호인들의 현장 답사는 간간이 이어지고 있으나 전문 학자들이 찾아온 적은 거의 없다”고 말했다.

이 점에 의문을 품어온 금석문연구가 이봉호씨는 이미 2년 전 귀부와 이수의 치수를 재보았다. 이씨의 실측 결과에 따르면 이 귀부와 이수에 맞는 비신의 크기(높이는 알 수 없다)는 폭 85cm, 두께 14.5cm. 중앙박물관측이 밝힌 낭공대사비의 실측 결과인 비신 높이 208.5cm, 폭 102cm, 두께 26cm보다 훨씬 작은 크기의 비석이 있었다는 추측이 가능하다.

그렇지만 의문은 여전하다. 도대체 태자사터에 남아 있는 귀부와 이수는 어떤 비석의 것일까. 그리고 그 비석은 또 어디로 사라진 것일까.

안동시 문화재계 관계자는 “동국여지승람에 따르면 원래 태자사터엔 낭공대사비와 함께 통진대사(通眞大師)비라는 비석이 하나 더 있었던 것으로 돼 있다”며 “현재 남아 있는 귀부와 이수의 주인이 통진대사비가 아닐까 추정할 뿐”이라고 말한다. 그러나 “소장유물 중 통진대사비라는 것이 있느냐”는 기자의 질문에 중앙박물관측은 “해당유물 자체는 물론 그에 관한 기록조차 전혀 없다”고 분명하게 밝혔다. 결국 언제인지 모르지만 귀한 비석 하나가 일찌감치 사라져버렸다는 얘기다.

어쨌든 같은 절터에 나란히 자리했을 것으로 추정되는 두 비석의 엇갈린 운명은 오랜 우리 문화재 수난의 역사를 고스란히 드러내는 듯하다. 혹 우리의 유물 조사연구가 너무 크고 화려한 유물들에만 집착했던 것은 아닐까. 두 비신의 크기 차가 확연한데도 아직 일부 문헌에서는 현재 남아 있는 귀부와 이수가 낭공대사비의 것이라고 단정짓는 오류를 범하고 있다.

결국 잃어버린 낭공대사비의 귀부와 이수를 찾는 일과 함께 현재 남아 있는 귀부와 이수의 주인인 또 다른 비석의 자취를 더듬어보는 일도 과제로 남는다. 문화재는 외면할 수 없는 우리의 정신적 토대이기 때문이다. <김진수 기자 jockey@donga.com>

▲ 원래는 경복 봉화군 하남면 태자리의 태자사에 있던 것이었으나, 조선시대에 경복 영주군 영주면 휴천리 '영주군청'의 '자민루'로 옮겨졌던 것을 다시 1918년에 경복궁으로 옮겨세운 '태자사 낭공대사백월서운탑비'의 모습이다. 왼쪽은 경복궁 근정전 회랑에 진열 전시되던 때의 모습이고, 가운데는 <조선금석고>에 수록된 비석의 탁본자료이며, 오른쪽은 낭공대사탑비의 귀부와 이수로 알려진 경북 문화재자료 제68호인 '태자사지귀부및이수'(경북 안동시 도산면 태자리 1082)의 모습이다. 그런데 위에서 소개한 인용자료에 보면, 이 귀부및이수의 크기는 낭공대사탑비의 그것과 일치하지 않는 사실이 확인되어, 엄밀하게 낭공대사탑비와 한몸이었다고 단정하기는 어려울 것 같다.

[내용해설]

이 비석의 존재와 행로에 대해서는 위에서 인용한 글에서 자세히 설명하고 있으므로, 이에 관해 따로 설명할 필요는 없을 것 같다. 요약하자면 원래 경북 봉화군 하남면 태자리에 있던 이 비석은 조선시대 중종 때인 1509년 당시 영주군수 이항(李沆)에 의해 경북 영주군 영천면 휴천리의 영주군청 '자민루(字民樓)'로 옮겨졌던 것을, 1917년 여름 무렵에 그 존재가 다시 드러나 조선총독부가 이를 총독부박물관으로 다시 옮겨갔는데, 이때가 1918년이었다. (중종 시절에 '자민루'로 옮겨진 사실은 비석의 측면에 관련내용에 새겨져 있으므로, 틀림없는 사실일 것이다.)

그런데 이 비석이 총독부로 옮겨진 때는 대개 1919년이라고 적고 있는 자료들도 적지 않은데, 이는 총독부박물관 시절에 작성된 수장품카드에 바로 '1919년 6월 11일'이라는 표시가 들어있는 데서 빚어진 오해이다. 하지만 이는 어디까지나 수장품카드의 작성을 지칭하는 것일 뿐 유물의 반입일자를 뜻하는 것이 아님은 오해가 없었으면 한다. 이 부분은 아래의 목록에서도 보듯이, 진열품번호#본관 6751부터 #본관 6754에 해당하는 박물관수장품카드에 모두 '1919년 6월 11일'이라는 날짜가 표기된 것으로 봐도 알 수 있는 일이다.

진열품번호#본관 6751 철부(개태사 철확)

진열품번호#본관 6752 (봉림사 진경대사) 보월능공탑비

진열품번호#본관 6753 경천사탑

진열품번호#본관 6754 태자사지 낭공대사백월서운탑비

이 가운데 봉림사 진경대사탑비는 1919년 3월에 옮겨온 것이 확실하며, 나머지는 1918년에 박물관으로 옮겨온 것으로 확인되는 것이지만, 이 유물들이 동일한 날짜로 표기되어 있다는 것 자체가 그걸 잘 말해주고 있다. 말하자면 이건 유물반입일자가 아니라 (한꺼번에 작성된) 카드정리일자라는 얘기이다.

아래의 기록에서 보듯이, 태자사 낭공대사탑비는 1918년에 박물관으로 옮겨온 것이라고 보는 것이 맞을 것이다.

"대정 7년에 있어서 조선", <조선휘보> 1919년 1월호

- 금석유물의 수집

1) 백월서운탑비(白月栖雲塔碑, 경북 영주군 영주면)

2) 석가철상(釋迦鐵像, 충남 서산군 해미면)

3) 경천사탑(敬天寺塔, 원 경기 개성군 광덕면)

"대정칠년도 고적조사성적", <조선휘보> 1919년 8월호

- 본년도 박물관 취기 완료유물

1) 영주 태자사 낭공대사 백월서운탑비(榮州 太子寺 朗空大師 白月栖雲塔碑, 전년도중 운반에 착수했으나 본년도에 들어와 박물관에 도착함)

2) 창원 봉림사지 진경대사 보월능공탑비(昌原 鳳林寺址 眞鏡大師 寶月凌空塔碑)

3) 논산 개태사지 철부(論山 開泰寺址 鐵釜)

그리고 박물관 수장품 카드에 보면, "가격 100원정"이라고 표시되어 있는 바 이를 두고 "누군가로부터 그 가격에 사들인 것"라고 생각하는 것 역시 오해이다. 이건 구입비용이라기보다는 비석의 운반비를 포함한 제반반입비용의 의미가 강하다. 경우에 따라서는 절터에 흩어진 유물을 가져오는 댓가로 관련자에게 일정 금액을 준 사례도 없지 않지만, 초기 수장품카드에 기록된 (흔히 유물구입가격으로 오해되는) 금액표시는 그런 것과는 무관하게 '부대비용'의 뜻으로 표시한 것으로 보면 틀림없다. 이는 유물반입경로가 확실한 다른 반입유물의 수장품카드에 표시된 기재내용을 살펴보더라도, 충분히 확인할 수 있는 사실이다.

참고 삼아, 낭공대사탑비의 존재가 조선총독부에 처음 포착된 당시의 신문자료를 아래에 덧붙여 둔다.

[자료 1]

김생(金生)의 서(書)로 성(成)한 고비(古碑)

봉화 태자사의 백월서운탑을 발견

조선고적조사회 위원장 오다 간지로(小田幹治郞)씨 담(談)

<매일신보> 1917년 10월 12일자

오랫동안 그 거처를 잃어서 고적을 상고하는 사람의 애석히 여기던 백월서운(白月栖雲)의 비석도 다행히 두어달 전에 경상북도

|

|

|

▲ <매일신보> 1917년 10월 12일자에 수록된 '태자사 낭공대사백월서운탑비' 관련 기사이다. 여기에 나온 내용을 보면, 경북 영주로 옮겨졌던 이 비석은 "두어달 전에" 발견되었다고 전하고 있다. | |

|

| |

명필문장에게 보였더니 모두 다 조선사람의 글씨라고 믿는 이가 없고 지나 고금에 제일명필인 왕희지의 필적이 아닌가 한고 의심하는 자가 많았다 할 지경이라. 그런데 이 사람의 필적은 애석히 지금에 전하는 바이 없고 다만 이 태자사(太子寺)의 낭공대사 백월서운탑비(朗空大師 白月栖雲塔碑)에 김생의 글자를 모아 새긴 것이 하나 남아 있을 뿐인 고로 실로 극히 귀중한 비석이라.

이 비석도 김생이 쓴 것은 아니니 김생과 낭공대사는 시대로 매우 틀리고 석단목(釋端目)이라는 사람이 김생의 글씨를 주어 모아서 돌에 새긴 것이라. 이 백월서운의 비라는 것은 지금부터 구백육십삼 년전 신라말년의 도승으로 그 이름이 높던 낭공대사의 사리를 묻은 경상북도 봉화군 태자산 태자사 사리탑의 비문으로 그 비문을 최인곤(崔仁滾, 최인연의 잘못)이라는 사람이 지어서

이것을 새길 때에 글자의 서체를 여러가지로 선택한 결과 서목이가 조선명칠 중에 제일이라 일컫는 김생이 끼친 글씨를 모아서 비로소 이 탑비가 이룬 것이라. 자세한 이야기는 최근에 간행된 '조선휘보'에 설명할 터인데 하여간에 조선의 옛일을 상고하는데 가장 유익한 자료가 되는 것은 분명히 말하기에 기탄치 아니하노라. 김생이라는 사람은 기록에 '탄생한 지방을 알지 못한다' 하여

어느 지방의 태생인지 알 수 없으나 신라 성덕왕 십년 임술에 탄생하였으며 다른 재주는 닦지 않고 전혀 글씨에 진력하여 나이 팔십이 넘어서 오히려 붓을 잡아 쉬지 아니하며 예서, 행서, 초서가 모두 신묘한 지경에 들었다 하였는데, 이 글씨를 모은 귀중한 비석이 어떻게 하여 봉화로부터 (지금의 영주군 영천면)에 옮겨가서 지금까지 세상에 알려지지 않고 깊이 묻혀 있었는가 하면,한번 김생에 이름이 송나라에 물린 뒤로는 지나에 사신이 올 때마다 이 비문을 박아 달라고 청구하는 고로 중종 4년에 봉화군사 이완(李浣)이가 군내의 유지자 권현손(權賢孫)과 상의하고 가만히 봉화의 동현 마당으로 옮겨다가 다시 영천으로 가져온 거신데 가석한 일은 비의 대가리와 받침이 깨여졌으나 비문은 전부가 분명하다. (비의 길이가 육척 구촌이오, 폭이 삼척 이촌이오, 두께가 팔촌 오푼이오, 비문이 이천 오백 칠십 삼 자인데, 여기 게재한 사진은 비문 박인 것의 일부분을 사진으로 박은 것이라.)

[자료 2]

귀중(貴重)한 김생(金生)의 서(書)

그 진필은 세상에 남아 있지 않다

'백월서운의 탑비에 대하여' ...... 아유카이 후사노신(鮎貝房之進)씨 담(談)

<매일신보> 1917년 10월 13일자

조선의 서성 김생(書聖 金生)의 필적을 엿볼 수 있는 백월서운(白月栖雲)의 비명은 지금까지 묘연히 그 그림자가 감추어 허다 세월에 그 거처를 알지 못하였더니 이번에 홀연히 세상에 나타났다는 일은 실로 서화를 연구하는 사람을 위하여 경사로운 일이라 유래로 이 백월서운의 탑비는 돌의 높이가 여석 자 여섯 치, 폭이 세자 세치에 글씨가 서른 한 줄, 한 줄에 여든 석자, 한 자의 크기가 사방 팔푼되는 행서인데 본래 경상북도의 석남사(石南寺)에 있던 것으로 신라 신덕왕(神德王)의 육년에 최인곤(崔仁滾, 최인연의 잘못)이가 글을 지어 석단목(釋端目)이가 김생의 글씨를 모아 석비에 새긴 것이라.

김생이란 사람은 앞에도 말한 바와 같이 조선의 서성이라 함을 불구하고 그 필적이 세상에 남아서 그 신령한 유적을 엿볼 수 있는 것은 실로 이 비문 뿐이오 또 경상북도 경주 남산 산록에 있었다 하던 창림사(昌林寺)의 비도 또한 김생의 글씨이었으나 그 비는 이조의 중엽에 없어져 버렸다 전하는데 조자앙(趙子昻)은 이 비문에 박인 것을 보고 실로 왕희지의 글씨도 이에 밋지 못하겠다고 칭찬을 마지 않았다 함안 보아도 김생의 글씨가 얼마나 귀중함을 알 수가 있다. 백월서운의 비는 앞에도 말한 것과 같이 김생의 죽은 뒤 백년 가량이나 지나서 석단목이가 그의 끼친 글씨를 모아서 새긴 것인데 세상에서 혹시 그 비의 자체가 저윽이 빡빡한 곳이 있는 고로 김생 시의 글씨는 아닌 듯하다고 비평을 하는 말도 있었으나 이것은 돌에 새긴 까닭으로 얼마쯤 획이 빡빡하여진 일도 있을 걸이라.

이 백월서운의 탑이 세상에 유명하여진 뒤로 항상 구경오는 사람이 많은데 그 중에는 고관대작의 사람도 오는 까닭에 그 지방백원은 응접이 고로워서 가만히 땅속에 묻어 버려서 거처를 읽었더니 그 뒤에 어떤 촌민이 외양간 속에서 파내어서 얼마동안 세상에 나타났다가 그 뒤에 또한 거처를 잃은 뒤로 금일가지 이르렀으며 다만 비문 박인 조화로 겨우 김생의 면목을 엿볼 수가 있을 뿐이더니 다시 그 원비가 세상에 발견된 것은 실로 이 위에 다시 없을 좋은 참고품을 얻은 세음이라.

대체 김생이란 사람은 그 성명을 자세히 알 수 없도록 미천한 출신으로 삼국사기 등에도 '김생의 부모가 미천하여 유래를 알 수 없다......' 고 기록하였으며 신라 원성왕 시대의 사람으로 팔십 이상이나 여섯 임군의 세상에 살아 있었음은 삼국사기 등에 의지하여 추찰할 수가 있으며 또 정동기(鄭東驥)의 주영편(晝永篇)에는 '新羅金生之書寺刹中往往石黑質金字經, (?)良爲金生書, 多胃稱不可信, 或言金生名玖, 未知出可書 ......'라 하였으며 또 어떠한 책에는 김생의 자는 지서(知瑞)라 하엿으나 지서를 김생의 자라는 것은 아미 최인곤의 관명중에 지서서원(知瑞書院)이라는 글자가 있는 비문을 잘못 해석한 것인 줄로 믿는다.

하여간 김생의 진필은 전혀 남아 있지 않다하여도 좋으며 세상에서는 왕왕히 김생의 글씨라 일컫는 경문조각을 팔러 다니는 자가 있으나 모두 믿을 수가 없으며 그 진필은 김생의 생시에도 오히려 극히 드물었던 듯이 생각되노라. 김생의 필적은 금일에는 백월서운의 탑비와 및 영화석각(永和石刻)에 나타나 있을 뿐이오 이 백월서운의 비와 영화석각은 김생의 필적을 엿볼 수 잇게 세상에 남아 있는 다만 두 개 보배인데 이제 백월서운의 원비가 발견되었다 함은 옛일을 상고하는 자료로 조선의 귀중한 보배를 얻었다고 이르지 아니할 수 없다.

김생(金生)에 대하여

711년(성덕왕 10)∼791년. 통일신라시대의 서예가.

<삼국사기>에 의하면, “김생은 어려서부터 글씨를 잘 썼는데 나이 80이 넘도록 글씨에 몰두하여

예서·행서·초서가 모두 입신의 경지였다. 숙종 때 송나라에 사신으로 간 홍관(洪灌)이

한림대조(翰林待詔) 양구(楊球)와 이혁(李革)에게 김생의 행서와 초서 한폭을 내보이자

왕희지(王羲之)의 글씨라고 하며 놀라워하였다.”고 한다.

그의 진면목을 살필 수 있는 필적으로 현재 경복궁에 있는 〈태자사낭공대사백월서운탑비

太子寺朗空大師白月栖雲塔碑〉가 있다.

이 비의 비문 글씨는 고려 954년(광종 5)에 승려 단목(端目)이 김생의 행서를 집자(集字)한 것으로,

통일신라와 고려시대에 유행한 왕희지·구양수 류(類)의 단정하고 미려한 글씨와 달리

활동적인 운필로 서가(書家)의 개성을 잘 표출시키고 있다.

왼쪽의 글씨가 경복궁碑 글씨(탁본)다

중국에 왕희지가 있다면 한국엔 김생이 있다는 말이 있다.

왕희지가 이전 시대의 전서·예서를 토대로 위(魏)·진(晉) 이래 서법(書法)을 세웠다면,

김생은 통일신라 이전의 삼국 글씨를 토대로 왕희지의 서법과 당나라 서법까지 하나로 녹여

우리나라 글씨의 법(法)을 일으켰다.

海東書聖(바다건너 동쪽의 글씨 성인), 筆神이라 불린다.

그 이후 고려의 탄연(坦然), 조선의 안평대군·한석봉·김정희 같은 명필이 등장,

한국 서예는 중국 서예와 같고도 다른 궤적을 걸어왔다.

소개하는 글씨 이미지는 전시회에 진열된 글씨와는 상관없이 자료파일에서 옮겨온 것이다.

<송하빈객귀월>의 부분

丈人峰(장인봉) 집자

靑凉山 & 金生

정민호 청량산박물관 학예연구사

1

대자 결구 84법

天覆 : 宇宙宮官 ---要上面蓋盡下面宜上淸而下濁

윗면이 아랫면을 모두 덮을 수 있어야하며 위는 맑고 가볍고 경쾌하게 하여야하고 아래는 무겁고 탁하게 해야한다.

地載 : 直且至里 ---要下 載起上 宜上輕而下重

아래획이 윗획을 싣고 있는 듯이 해야하고 위에는 가볍게 아래획은 무겁게 처리하여야 글씨가 어우러진다.

讓左 : 助幼卽却 ---要左高而右低右邊須讓左邊

왼쪽이 높고 오른쪽은 낮아야 하는데 우변은 반드시 왼편에 양보를 하는 것처럼 왼편은 크게 오른편은 작게 해야한다.

讓右 : 晴 績峙 ---要右高而左平左邊須讓右邊

우측은 높고 좌측은 우측과 평평하게 해야하는데 좌변이 우측에 양보를 하는 것처럼 좌측을 작게 써야하는 것이다.

分疆 : 體輔願順 ---左右平不相讓如兩人幷立

좌우를 고르게 하여 서로 양보하는 것이 없도록 하여 마치 두사람이 나란히 서있는 것처럼 하여야한다.

三勻 : 謝樹衛術 ---中間正而勿偏左右致拱揖之狀

중간은 바르면서 치우치지 말아야하며 좌우의 것들은 공손하게 읍하고 있는 모양이 되어야 하는 것이다.

二段 : 嚮需留 ---要分爲兩半相其長短略加饒減

두부분으로 나뉘어지게 하여야하는데 서로 그장단을 맞추기 위하여 획이 적은 것은 크게하고 획이 많은 부분은 줄여서 작게 써야하는 것이다.

三停 : 章意素累 ---要分爲三截量其疏密以布勻停

세마디로 나뉘어지게 써야하는데 그 성글고 빽빽한 것을 생각하여 고르게 배치되도록 하여야한다.

上占地步 : 雷雪普昔 ---要上面闊而 輕下面窄而 重

윗면은 활달하게 하면서 획이 가볍게 해야하고 아랫면은 좁으면서 획을 무겁게 하여야한다.

下占地步 : 衆界要禹 ---要下面闊而 輕上面窄而 濁

아랫면을 활달하게 하면서 획이 가볍게 하여야하고 상면은 좁으면서 획이 탁하고 무겁게 하여야한다.

左占地步 : 數敬劉對 ---要左邊大而 細左邊小而 粗

좌변이 크면서 획이 가늘게 하여야하고 우변은 작으면서 획이 굵어야한다.

右占地步 : 騰施故地 ---要右寬而 瘦左邊窄而 肥

오른쪽은 넓으면서 획이 마르고 왼쪽은 좁으면서 획이 살쪄있어야 한다.

左右占地步 : 弼辦衍仰 ---要左右都瘦而長中間獨肥而短

좌우가 모두 마르면서 길어야하고 중간부분만이 통통하면서 짧아야한다.

上下占地步 : 鸞鶯 叢 ---要上下寬而稍扁中間窄而勿長

위아래가 넓으면서 조금 납짝하게 하여야하고 중간은 좁으나 길게하지 말아야한다.

中占地步 : 蕃華衝擲 ---要中間寬大而 輕兩頭窄小而 重

중간부분을 관대하게 하면서 획을 가볍게 해야하고 위아래나 좌우는 좁으면서 획이 무거워야한다.

俯仰勾 : 冠寇密宅 ---要上蓋窄小而勾短下腕寬大而勾長

위의 덮개는 좁고 작게하고 구<갈고리>를 짧게하고 하완은 관대하게 하면서 구를 길게 하여야한다.

平四角 : 國固門 ---上兩角要平下兩角要齊忌挫肩垂脚

위의 양각을 평평하게 하여야하고 아래 양각은 가지런하게 하여야하는데 어깨가 뒤틀리거나 다리부분이 축늘어진 것은 좋지않다.

開兩肩 : 南丙兩而 ---上兩肩要開下兩脚要合忌直脚却肩

위의 양어깨는 벌어지게 하여야 하고 아래 양다리는 모이도록 해야하는데 곧게 나란히 내려온 다리나 좁은 어깨를 만들면 어울리지 않는다.

勻畵 : 壽疆 量 ---黑白點 須要均勻

흑백점획을 모름지기 고르게 해야한다.

錯綜 : 馨聲繁繫 ---要三部交錯均勻不致互相障碍

세부분의 교착을 고르게 해야하는데 서로 장애가 되게 하여서는 안된다.

疏排 : 瓜介川不 ---疎排要疎闊各 要開展

소배는 성글고 활달하게 해야하며 각 삐침획은 펼쳐지는 듯이 하여야 한다.

縝密 : 繼 纏 ---點 要緊縮若疏開則 散

점획을 긴밀히게 하여야한다. 만약 벌려놓으면 흩어져보이게 된다.

懸針 : 車申中巾 ---懸針須鋒不宜中 中 則無精神

현침은 반드시 봉이 드러나게 해야하는 것이니 중수로하는 것은 옳지 않으며, 중수로하면 정신이 없어 보인다.

中 : 軍年單畢 ---中 不宜懸針懸針則不穩重

중수는 현침으로 하는 것이 옳지 않으며 현침으로 하면 온중하지 않다.

上平 : 師明牡野 ---上平是小的在左邊上面要平齊

상평은 작은 것이 좌변에 있는 것인데 상면을 평평하게 맞추어서 써야한다.

下平 : 朝敍叔細 ---下平是小的在右邊下面要平齊

하평은 작은 것이 우변에 있는 것인데 하면을 평평하게 맞추어서 써야한다.

上寬 : 守可亨市 ---下面不宜過大上面要疎展

하면을 너무 크게 쓰지 말아야하며 상면은 넓고 시원하게 해야한다.

下寬 : 春卷夫太 ---上面緊小短促下面要開展

상면을 줄여서 좁게하고 하면을 넓고 시원하게 벌려줘야한다.

減捺 : 癸食黍 ---複捺要減少不減少則主客不分

파책이 두개이상 있게 되는 경우에는 그중에 하나는 줄여서 점이나 작은 파책으로 써야한다. 그렇지 않으면 주객이 분명해지지 않는다.

減勾 : 禁 懋 ---複勾要減少不減則輕重不辨

갈고리가 두개이상 있을 경우에는 줄여서 철주처럼 해야한다. 그렇지 않으면 경중이 구분이 되지 않는다.

讓橫 : 喜婁吾玄 ---橫 都要長才不像걸擔

횡획을 모두 반드시 길게 해야한다. 그래야 비로소 들려지는 모양이 되지 않는다.

讓直 : 甲干平市 ---要直 正長而不偏短

직획을 바르고 길게 해야하니 그래야 너무 작아지지 않는다.

橫勒 : 此七也 ---橫勒若過於放平則無筆勢

횡평이 만약 방평보다 지나치게 되면 곧 필세가 없어진다.

均平 : 三云去不 ---長短須平均相配相齊則失威

장단이 반드시 고르게 서로 어울려야 한다. 길이를 서로 같게하면 위엄을 잃게된다.

縱波 : 丈尺吏臾 ---縱波的波須要藏頭收尾

종파의 파책은 장두로 해야하고 수미로 해야한다.

橫波 : 道之是足 ---橫波的波先要拓頸寬胸

횡파의 파책은 목부분을 넓게하고 가슴부분을 시원하게 해야한다.

縱戈 : 武成幾夷 ---縱戈的戈過彎曲則無力

종과의 과는 지나치게 구부러지게되면 힘이 없게 되는 것이다.

橫戈 : 心思志必 ---橫戈的戈不宜挺直勾平

횡과의 과는 몸이 곧으며 구가 평평해서는 않된다.

屈脚 : 烏馬焉爲 ---屈脚的勾要共包兩點

굴각의 구는 두개의 점을 감싸고 있도록 해야한다.

承上 : 天文支交 ---承上的 要使叉對正中

승상의 삐침은 교차되는 부분이 정중앙에 있도록 해야한다.

曾頭 : 曾善英羊 ---曾頭的字要上開下合

증두의 점은 위는 벌어지고 아래는 모여야한다.

其脚 : 其具與典 ---其脚的字要上合下開

기각의 점은 위는 모이고 아래는 벌어져야한다.

長方 : 罔周同冊 ---長方的字四面要直而寬大

장방의 글자는 사면이 곧으면서 넓고 커야한다.

短方 : 西曲回田 ---短方的字兩肩要平開

단방의 글자는 양어깨가 평평하고 벌어져야한다.

搭勾 : 民衣良長 ---搭勾的字要 搭否則筆勢苟且

탑구의 갈고리는 다른 갈고리보다 더욱 올려서 써야하니 그렇지 않으면 필세가 구차하여진다.

重 : 友及反 ---重 的 宛轉勿使兩 平行

중별의 별획은 모름지기 완만하게 구부러지게 해야한다. 두개의 삐침을 나란하게 해서는 안된다.

點 : 采孚妥受 --- 點的點須朝向否則像 石

찬점의 점은 반드시 조회를 받듯 아랫쪽을 향하여 모이도록 해야한다. 그렇지 않으면 섬돌과 같이 된다.

排點 : 無照點然 ---排點的點勿平板如布棋要貴變化

배점의 점은 평평한 판에 바둑돌을 놓는 것처럼 해서는 안된다. 변화를 주는 것이 중요하다.

勾努: 菊 蜀曷 ---勾努不宜向內 內 則外難方圓

구로는 안으로 향하여 싸려고 하지 마라. 안으로 싸는 모양이 되면 밖으로 방원을 만들기 어렵다.

勾 : 甸句勾勺 ---勾 不宜用直努直努則外難飽滿

구과에는 직노를 사용하지 마라. 노획을 곧게 하다보면 안으로 포만한 느낌을 만들어내기 어렵다.

中勾 : 東束米未 ---中勾的字但求偏正生硏

중구가 들어가는 글자는 다만 치우치고 바르게되는 것을 잘 생각하여 할것인데 갈고리가 보통의 각도처럼 올라가야 하는 것이다.

綽勾 : 乎手予于 ---綽勾的字亦喜硏生偏正

작구가 들어가는 글자는 역시 치우치고 바른 것에 대하여 잘생각하여 할 것인데 갈고리가 보통의 각도보다 조금 느슨하게 좌측방향으로 올라가도록 하여야 할 것이다.

伸勾 : 紫 旭勉 ---伸勾的字惟在屈伸取體

신구가 들어가는 글자는 오직 굽어진 곳에서 몸을 취해야한다.

屈勾 : 鳩輝 ---屈勾的字要知體力屈伸

굴구가 들어가는 글자는 체와 힘과 굴신을 알아야 한다.

左垂 : 幷亦弗 ---左垂的字右邊不得太長

좌수가 들어가는 글자는 우변을 너무 길게 해서는 안된다.

右垂 : 升叔拜卯 ---右垂的字左邊須要縮短

우수가 들어가는 글자는 좌변을 짧게 해야한다.

蓋下 : 會合金舍 ---蓋下的蓋左右要平均分

개하의 개는 좌우가 고르게 배분되어야한다.

下 : 琴谷呑吝 --- 下的 兩邊要平展

진하의 진은 양변이 모두 고르게 벌어져야한다.

縱腕 : 風鳳飛氣 ---縱腕要長但 蜂腰鶴膝

종완은 길게 해야하나 봉요나 학슬이 되지 않도록 하여야한다.

橫腕 : 見毛尤兎 ---橫腕也要梢長亦忌蜂腰鶴膝

횡완 또한 조금 길어야하나 또한 봉요나 학슬이 되지 말아야한다.

縱 : 尹戶居庶 ---縱 忌短 牛頭鼠尾

종별은 짧은 것을 꺼리나 우두 서미가 되는 것을 꺼린다.

橫 : 考老省少 ---橫 喜長也 牛頭鼠尾

횡별은 길은 것이 좋으나 또한 우두 서미가 되는 것을 꺼린다.

聯 : 參彦形 ---聯 在以下 之首對上 的胸

연별은 하별의 머리부분이 상별의 가슴부분을 대하고 있어야한다.

散水 : 沐波池海 ---散水在以下一點之起鋒應上一點之尾

산수는 아래 한점의 기봉하는 부분이 상일점의 꼬리 부분에 상응하여한다.

肥 : 土止山公 ---此等字宜肥然忌擁腫擁腫則顯更肥

이러한 등등의 글자는 도톰하게 써야하나 부어있는 느낌은 좋지 않다. 부어있는 느낌이 들면 살찐 것이 더욱 드러나게 되기 때문이다.

瘦 : 了卜才寸 ---此等字瘦瘦忌枯削枯削則形更瘦

이러한 등등의 글자는 수척하게 써야하나 수는 삐쩍마른 것을 꺼린다 삐쩍마르면 모양이 더욱 수척해보이기 때문이다.

疏 : 上下士千 ---疎本稀排乃用豊肥碩壯

소는 본래 드문드문하게 배열하는 것이나 풍비석장함을 사용하여야한다.

密 : 齎龜 ---密要安疎須知輕細勿宜粗重

밀은 성글게 쓰는 것이 편안한 것인데 가볍고 가늘게 써야함을 알고 두텁거나 무겁게 쓰지 않는 것이 좋다.

堆 : 晶品 磊 ---堆重 勻注意結合的地方勿使過疎過密

퇴는 골고루 배치시키는 것을 귀중하게 여긴다.그러나 결합하는 곳은 너무 성글거나 너무 조밀하게 하지말라.

積 : 靈 鬱 ---繁複中取均勻整潔否則形體刺眼難看

복잡하고 중복이되는 획이 많은 경우는 고르게 정돈되고 깨끗하게 써야한다 그렇지 않으면 형체가 눈을 자극하여 보기싫게 된다.

偏 : 入八乙己 ---偏中要能勻稱勻稱則其形勢始相安

편중이된 글자는 균형을 잘 맞추어야 하니 균형이 맞아야 그자세가 비로소 편안해진다.

圓 : 巒樂欒 ---圓是要圍滿成圓形不要露鋒芒

원은 주위가 꽉차서 원형을 이루어야하니 봉망이 드러나지 않도록 해야한다.

斜 : 毋勿乃力 ---斜中須取方正如不能方正則形體更斜

기울어진 속에서 반듯한 것을 취해야하니 반듯하지 못하면 형체가 더욱 기울어지게 되는 것이다.

正 : 主王正本 ---正要四方不偏如磐石泰山之安而不搖動

정은 사방 어느 곳으로든 치우침이 없어야한다. 반석이나 태산과 같이 편안하여 동요되는 것이 없어야한다.

重 : 哥昌呂圭 ---重的字下半要大亦不可太大上面宜梢小

중첩된 글자는 아래에 있는 것을 크게 해야하는데 너무 크게 해서는 안된다. 그리고 상면은 약간 작게 해야한다.

倂 : 竹林羽弱 ---倂的字右邊要梢寬左邊要梢窄能讓

같은 모양으로 나란한 글자는 우변을 조금 더 크게 해야하는데 좌변은 약간 작으면서 양보하는 기분으로 써야한다.

長 : 自目耳葺 ---長的字不要使短使短則變原形

긴 글자는 억지로 짧게 쓰려고 하지 마라. 짧아지면 원래의 모습이 사라진다.

短 : 白曰工四 ---短的字不要求長求長則不成體

납짝한 글자는 길게 쓰려고 하지마라. 길게 쓰면 원래의 형체를 만들지 못하다.

大 : 囊戇 ---大的字要 簇如 散則不能站立

큰글자는 모아서 긴밀하게 써야하니 흩어지게 되면 서있을 수도 없게 된다.

小 : 口小工 ---小的字要豊厚莊嚴否則更形小

작은 글자는 豊厚하고 莊嚴하게 써야하니 그렇지 않으면 모양이 더욱 작아지게 된다.

向 : 妙舒飭好 ---向的字雖相向但手足仍須廻避得當

향세의 자형으로된 글자는 비록 서로 향세를 이루고 있더라도 수족에 해당되는 부분이 서로 부딪히지 않도록 피하여서 알맞도록 해야한다.

背 : 孔乳兆非 ---背的字雖相背而脈絡仍是貫通

背勢로된 글자는 비록 서로 배세의 모양을 하고 있으나 서로 어울어져 그맥이 관통할 수 있어야한다.

孤 : 一二十 ---孤的字筆 忌輕浮枯瘦否則更孤

획이 별로 없는 글자는 필획이 가볍고 들뜨고 마르고 수척한 것을 꺼리나니 그렇지 않으면 더욱 외로와지게 되는 것이다.

單 :日月弓乍 ---單的字筆 要俊麗淸長亦忌枯瘦

간단한 글자는 필획이 씩씩하고 아름다우며 맑고 길어야하는데 이것 또한 마르고 수척한 것을 꺼린다.

*초림 김미자의 서예이론강의 에서 옮겨온 글입니다.^^