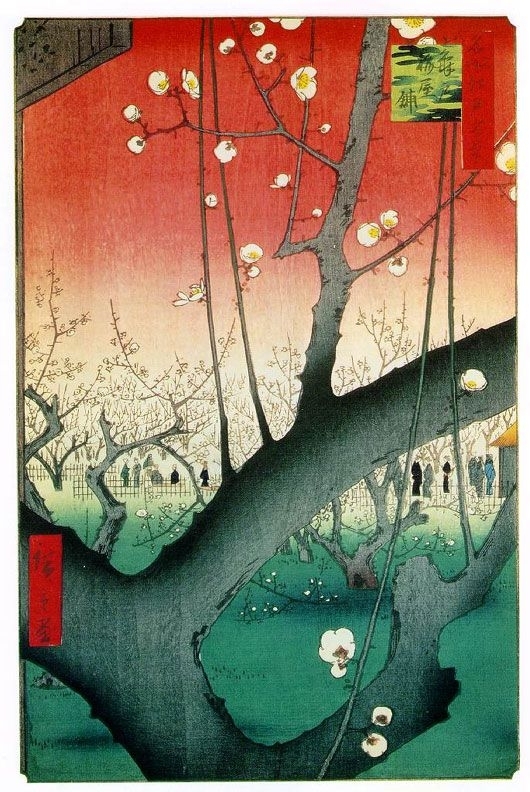

그림 ① - 1 (위) 가메이도의 매화 정원 - 명소 에도 100경 중에서(1857),

우타가와히로시게(1797~1858) 작, 목판화.

명화로 읽는 고전 100년 전 유럽 휩쓴 자포니즘 …

한류 K-Pop 파리공연 계기로 되짚어보니

10~11일(현지시간) 파리에서 한국의 SM 소속 가수들이 공연을 한다. 원래 1회로 잡혀있었는데 지난달 프랑스 팬들이 루브르 앞에서 시위까지 하면서 추가 공연을 요구하는 바람에 2회가 된 것이다. 유럽의 한류(韓流)가 이제 잔물결 수준을 넘어섰다는 신호가 아니겠는가. 하지만 아직 100여 년 전 유럽을 뒤덮었던 거대한 파도, 자포니즘(Japonism)만큼은 아니다. 그 일류(日流)에 19세기 후반부터 20세기 초까지 인상파 화가들을 비롯해 수많은 미술가와 문인이 빠져들었다. 지금 유럽에 상륙한 한류의 선봉에 K-Pop과 TV 드라마가 있다면 당시 자포니즘의 선두에는 에도(도쿄)의 대중미술 우키요에(浮世繪)가 있었다.

우키요에를 대표하는 목판화는 그 대담한 구도와 선과 색채 대비로 19세기 후반 유럽 화가들에게 충격을 주었다. 사실 이것이 17~18세기 에도에 처음 퍼질 때는 일본인에게도 신선한 것이었다. 그전까지만 해도 그림 하면 오랜 수도 교토의 귀족이 즐기는 관념적인 전통 동양화였다. 반면 우키요에 목판화는 신도시 에도의 상공업자 계층을 위해 대량으로 찍어낸 파격적이고 세속적인 그림이었다. 이를테면 게이샤나 유녀(遊女)를 모델로 한 관능적인 미인도, 서양화의 영향을 받은 드라마틱한 원근법의 풍경화 같은 것들 말이다.

우키요에를 대표하는 목판화는 그 대담한 구도와 선과 색채 대비로 19세기 후반 유럽 화가들에게 충격을 주었다. 사실 이것이 17~18세기 에도에 처음 퍼질 때는 일본인에게도 신선한 것이었다. 그전까지만 해도 그림 하면 오랜 수도 교토의 귀족이 즐기는 관념적인 전통 동양화였다. 반면 우키요에 목판화는 신도시 에도의 상공업자 계층을 위해 대량으로 찍어낸 파격적이고 세속적인 그림이었다. 이를테면 게이샤나 유녀(遊女)를 모델로 한 관능적인 미인도, 서양화의 영향을 받은 드라마틱한 원근법의 풍경화 같은 것들 말이다.

그림 ① - 2 (왼쪽) 꽃피는 매화나무(히로시게를 따라서) (1887),

빈센트 반 고흐(1853~1890) 작, 캔버스에 유채, 반 고흐 박물관, 암스테르담.

빈센트 반 고흐

우키요에 대가 우타가와 히로시게의 작품(그림 ① - 1)을 보면 서양화의 원근법을 받아들이면서 한층 과장했음을 알 수 있다. 바로 눈앞에 검은 나뭇가지가 하얀 매화를 달고 멋들어지게 뻗어 있고 그 가지 사이로 바로 원경이 펼쳐져 매화를 즐기는 사람들이 개미처럼 보인다. 노을로 붉게 물든 하늘은 검은 가지, 흰 꽃과 강렬한 대비를 이룬다.

네덜란드 태생의 후기 인상파 거장 빈센트 반 고흐는 프랑스에 와서 자포니즘 열풍에 휩싸였고, 히로시게의 풍경 판화에 반한 나머지 유화로 모사(模寫)하기도 했다. 그 모사화(그림 ① - 2)를 보면 히로시게의 그림 비례를 똑같이 따랐고 캔버스 양쪽 남은 공간에 한자까지 정성껏 그려 (쓴 것이 아니라) 넣었다! 그는 동생 테오에게 보낸 편지에서 이렇게 말했다. “일본 작가들의 작품을 지배하는 그 극도의 명쾌함을 보면 그들이 부럽더구나. (중략) 그들은 마치 조끼 단추 채우는 것만큼이나 수월하게 잘 고른 몇 개의 선만으로 형태를 그려내지.”

네덜란드 태생의 후기 인상파 거장 빈센트 반 고흐는 프랑스에 와서 자포니즘 열풍에 휩싸였고, 히로시게의 풍경 판화에 반한 나머지 유화로 모사(模寫)하기도 했다. 그 모사화(그림 ① - 2)를 보면 히로시게의 그림 비례를 똑같이 따랐고 캔버스 양쪽 남은 공간에 한자까지 정성껏 그려 (쓴 것이 아니라) 넣었다! 그는 동생 테오에게 보낸 편지에서 이렇게 말했다. “일본 작가들의 작품을 지배하는 그 극도의 명쾌함을 보면 그들이 부럽더구나. (중략) 그들은 마치 조끼 단추 채우는 것만큼이나 수월하게 잘 고른 몇 개의 선만으로 형태를 그려내지.”

그림 ② (아래) 아몬드 꽃(1890), 빈센트 반 고흐 작,

캔버스에 유채, 반 고흐 박물관, 암스테르담.

그림 ③ 장미색과 은색: 도자기 나라에서 온 공주(1864),

제임스 애벗 맥닐 휘슬러(1834~1903) 작,

캔버스에 유채, 프리어미술관, 워싱턴 DC.

고흐가 이렇게 우키요에의 선과 여백을 연구한 끝에 그린 작품이 오늘날 많은 사랑을 받는 ‘아몬드꽃’(그림 ②)이다. 짙푸른 하늘을 배경으로 힘있고 멋들어지게 구부러진 가지들과 하얗게 빛나는 꽃들만 있는 구도가 전통적인 서양화와는 전혀 다르다. 이것은 조카의 탄생을 축하하는 그림이었다. 테오가 아들을 낳아 고흐의 이름을 따서 빈센트라고 이름 지었다고 알려오자 고흐는 기뻐하며 남부 프랑스에서 가장 일찍 피는 봄꽃인 아몬드꽃을 그려 보냈던 것이다. 이 그림은 도상에서 동양의 매화도를 닮은 데다가 새봄의 전령이자 시련 속에 피어나는 희망의 상징이라는 점에서도 매화도를 닮았다. 고흐는 동양미술의 철학을 이해하는 단계까지 이른 것이었을까.

한편 파리 중심의 자포니즘을 영국에 앞장서 전파한 사람은 미국인으로서 유럽에서 주로 활동한 화가 제임스 애벗 맥닐 휘슬러였다. 그는 막 자포니즘 열풍이 시작된 1860년대에 이미 기모노를 입은 여인이 일본식 실내에 서 있는 장면(그림 ③)을 그렸다. 이 그림의 제목은 독특하게도 ‘장미색과 은색’이라는 색채 이름으로 시작한다. 휘슬러는 자신의 그림에서 어떤 이야기를 읽으려 하지 말고 마치 추상적인 음악의 화음과 리듬을 즐기듯이 색채와 형태의 조화를 보라고 주문했다. 그런 휘슬러에게 우키요에는 독특한 면 분할(서양 원근법을 따랐음에도 평면적으로 보이는)과 색채 대비, 그리고 일상의 섬세한 찰나에서 아름다움을 포착하는 점에서 매혹적이었다.

휘슬러를 찬미하는 시를 쓰기도 한 미국 시인 에즈라 파운드(Ezra Pound·1885~1972)는 휘슬러의 그림과 우키요에, 그리고 우키요에와 함께 전파된 일본의 시 하이쿠에서 영향을 받아 이미지즘(Imagism) 운동을 일으켰다. 이미지즘 시는 우키요에가 고흐의 말마따나 “잘 고른 몇 개의 선만으로 형태를 만드는” 것처럼, 간결한 일상어로 뚜렷한 이미지를 만드는 것이 핵심이었다. 파운드는 1913년 이미지즘의 대표시 ‘지하철 역에서’를 발표했다.

한편 파리 중심의 자포니즘을 영국에 앞장서 전파한 사람은 미국인으로서 유럽에서 주로 활동한 화가 제임스 애벗 맥닐 휘슬러였다. 그는 막 자포니즘 열풍이 시작된 1860년대에 이미 기모노를 입은 여인이 일본식 실내에 서 있는 장면(그림 ③)을 그렸다. 이 그림의 제목은 독특하게도 ‘장미색과 은색’이라는 색채 이름으로 시작한다. 휘슬러는 자신의 그림에서 어떤 이야기를 읽으려 하지 말고 마치 추상적인 음악의 화음과 리듬을 즐기듯이 색채와 형태의 조화를 보라고 주문했다. 그런 휘슬러에게 우키요에는 독특한 면 분할(서양 원근법을 따랐음에도 평면적으로 보이는)과 색채 대비, 그리고 일상의 섬세한 찰나에서 아름다움을 포착하는 점에서 매혹적이었다.

휘슬러를 찬미하는 시를 쓰기도 한 미국 시인 에즈라 파운드(Ezra Pound·1885~1972)는 휘슬러의 그림과 우키요에, 그리고 우키요에와 함께 전파된 일본의 시 하이쿠에서 영향을 받아 이미지즘(Imagism) 운동을 일으켰다. 이미지즘 시는 우키요에가 고흐의 말마따나 “잘 고른 몇 개의 선만으로 형태를 만드는” 것처럼, 간결한 일상어로 뚜렷한 이미지를 만드는 것이 핵심이었다. 파운드는 1913년 이미지즘의 대표시 ‘지하철 역에서’를 발표했다.

지하철 역에서

‘IN A STATION OF THE METRO’

군중 속 환영 같은 이 얼굴들;

젖은, 검은 나뭇가지의 꽃잎들.

The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough.

이 14단어로 된 짧은 시는 17개의 음절로만 이루어진 ‘세상에서 가장 짧은 시’ 하이쿠를 연상시킬 뿐 아니라 그 둘째 행이 히로시게의 ‘가메이도의 매화 정원(그림 ① - 1)’을 연상시킨다.

이처럼 우키요에로부터 시작된 자포니즘은 일본의 다른 미술과 문학, 전반적인 미학과 철학에 대한 관심으로까지 발전했다. 여기에서 주지할 점은 그 기폭제 우키요에가 앞서 말한 것처럼 전적으로 일본 전통적인 것이 아니며 또 세속적인 대중미술이었다는 것이다. 그래서 유럽의 예술가들은 우키요에가 신선하면서도 너무 낯설어 공감을 느끼지 못할 정도는 아니었던 것이다.

그러니 서구문화의 영향을 받은 대중예술 K-Pop이 한류의 선봉에 서는 것은 일각의 우려와 달리 어찌 보면 자연스러운 일이다. 앞으로의 관건은 그것이 한순간의 소비로 끝나는 것이 아니라 서구인들에게 영감을 주어 그에 영향 받은 문화가 탄생하게 하고 그것이 한국의 더 전통적인 문화에 대한 관심으로 이어지게 하는 것이다.

조이스·엘리엇 발굴하고 한시 번역했던 시인

에즈라 파운드

이처럼 우키요에로부터 시작된 자포니즘은 일본의 다른 미술과 문학, 전반적인 미학과 철학에 대한 관심으로까지 발전했다. 여기에서 주지할 점은 그 기폭제 우키요에가 앞서 말한 것처럼 전적으로 일본 전통적인 것이 아니며 또 세속적인 대중미술이었다는 것이다. 그래서 유럽의 예술가들은 우키요에가 신선하면서도 너무 낯설어 공감을 느끼지 못할 정도는 아니었던 것이다.

그러니 서구문화의 영향을 받은 대중예술 K-Pop이 한류의 선봉에 서는 것은 일각의 우려와 달리 어찌 보면 자연스러운 일이다. 앞으로의 관건은 그것이 한순간의 소비로 끝나는 것이 아니라 서구인들에게 영감을 주어 그에 영향 받은 문화가 탄생하게 하고 그것이 한국의 더 전통적인 문화에 대한 관심으로 이어지게 하는 것이다.

조이스·엘리엇 발굴하고 한시 번역했던 시인

에즈라 파운드

파운드(사진)는 이미지즘 운동으로 영미 시에 새로운 기운을 불어넣었고, 일본과 중국 문학을 꾸준히 번역하고 깊이 있게 분석해 서구의 동아시아 문화 이해에 기여했다. 그는 또 제임스 조이스와 T S 엘리엇 등의 재능을 초창기에 알아보고 그들을 돕는 등, 여러 가지로 영미문학에 지대한 영향을 끼쳤다. 그러나 정치적으로는 무솔리니의 파시즘을 지지해 제2차 세계대전 때 이탈리아에서 미국을 비난하는 방송을 했다. 결국 1945년 미 국군에 체포돼 반역죄로 정신병원으로 보내져 거기서 12년을 보냈다. 그 안에서도 그는 한시를 번역하고 연작시 ‘칸토스’를 썼다. 병원에서 풀려난 뒤 이탈리아로 가서 생을 마쳤다.

문소영 기자

문소영 기자