|

┌──────────────────────────────────┐ │제 3-1 장 삼국시대(三國時代)의 음다생활(飮茶生活) └──────────────────────────────────┘ 제 1 절 신라(新羅) 1. 신라 최초의 다원(茶園) ---------------------------------------- 2. 신라차의 개조(開祖) 충담사(忠談師) ---------------------------- 3. 신라차의 종류(種類) ------------------------------------------- 4. 신라차의 다구(茶具) ------------------------------------------- 5. 신라차의 정자(亭子) ------------------------------------------- 6. 신라의 풍류도(風流道)와 화랑(花郞) ---------------------------- 7. 신라시대의 헌다의식(獻茶儀式) --------------------------------- 8. 신라차의 유적(遺蹟) --------------- ①법주사(法住寺) 희견보살(喜見菩薩) 다잔(茶盞) ---------------- ②석굴암(石窟庵) 보현보살(普賢菩薩) 다잔(茶盞) ---------------- ③화엄사(華嚴寺) 연기조사(緣起祖師) 효대(孝台) ---------------- 9. 신라시대 행다법(行茶法) --------------------------------------- ①팽다법(烹茶法) ---------------------------------------------- ②점다법(點茶法) ---------------------------------------------- ③전다법(煎茶法) ---------------------------------------------- 제 3 장 삼국시대의 음다생활 ---------------------------------- |

제 1 절 신라(新羅) 1. 신라 최초의 다원(茶園) 신라에 차가 있기는 선덕여왕(善德女王:632~646) 때부터라고 한다. 이때부터 민간에서 마셔지다가 정식 국교를 통해서 차를 수입한 것은 홍덕왕(興德王) 때의 일이다. 흥덕왕 3년(828년)에 당나라에 사신으로 갔던 대렴(大廉)이 돌아오면서 차종자를 가져오니 흥덕왕은 이를 지리산(智異山)에 심도록 한 것이다. 「당에 갔던 사신 대렴이 차종자를 가지고 돌아오니, 왕은 지리산에 심게 하였다(入唐廻使大廉持茶種子來, 王使植地理山」 (삼국사기 흥덕왕 3년) 이상과 같이 국교를 통한 차의 수입은 신라에만 있고 백제(百濟)와 고구려(高句麗)에는 없었을까. 이 점에 대해서는 많은 의문점이 있다. 흥덕왕 때 사신 대렴을 통해서 수입한 차종자는 신라가 정식 국교를 통해서 들여온 것을 말하며, 백제나 고구려의 사례는 아니다. 그런데도 많은 학자들이나 차 애호인들은 흥덕왕때 수입한 차가 우리나라 최초의 전래이며(정식국교를 통한) 흥덕왕이 지리산에 심도록 한 것을 우리나라「최초의 다원」으로 이해하는 경우가 많다. 이것은 대단히 잘못된 견해이다.

흥덕왕(826~835년)은 신라가 삼국을 통일하였다가 발해(渤海)가 건국(699년)함에 따라 남북조시대(남쪽은 신라, 북쪽은 발해)로 양분된 후기신라시대(後新羅)에 치세(治世)를 한 임금이다.(보기 참조) 보기 시 대 구 분 | 나 라 이 름 | 연 대 | 삼 국 시 대 | 고구려, 백제, 신라 | BC 57~AD668 | 통일 신라 시대 | 신라(32년간) | 668~699 | 남북조 시대 | 신라, 발해 | 699~935 |

물론 흥덕왕이 다스리던 땅이 백제나 고구려의 옛 땅을 대부분 포함하고 있지만, 백제 땅에는 백제가 멸망하기 이전에 차가 있었다. 이처럼 백제와 고구려에도 신라와 마찬가지로 정식 국교를 통한 차종자의 수입이 있었을 것으로 사료되나, 백제사(百濟史)와 고구려사(高句麗史)가 왜곡(歪曲) 말살될 때에 함께 문헌기록이 누락되었을 가능성도 배제할 수는 없다. 그것은 신라사(新羅史) 중심으로 윤색된 삼국사(三國史)를 전적으로 신뢰할 수 없다는 것이 많은 사학자들의 공통된 견해이고 보면, 백제사나 고구려사 가운데 어느 곳에 정식 국교를 통한 차종자의 수입에 대한 기록이 있었을 것이라고 추측하는 것은 전혀 터무니 없는 착상이 아니다. 충분히 그럴 가능성이 있는 것이다. 다만 그런 기록들을 찾아내 고증하는 길만이 남아 있는 것이다. 그러면 신라 최초의 다원은 어디일까, 흥덕왕은 이를 지리산에 심도록 하였다는데 지리산 어느 곳일까 이 지점이 확실치 않다.

지리산은 대단히 광범위한 산으로 예부터 지리산(地理山), 두류산(頭流山), 방장산(方丈山)이라고 했으며, 금강산, 한라산과 더불어 삼신산(三神山)의 하나로 신성시해 온 영산(靈山)이다. 남한 제2의 고봉인 천왕봉(1,915m)을 주축으로 형성된 대산맥으로 동쪽의 천왕봉에서 서쪽의 노고단까지 이어지는 주능선으로 반야봉, 촛대봉, 토끼봉 등 10여개의 고산준봉이 자리하고 있어, 그 산세가 웅대 광활하기 비길 데 없다. 행정구역상으로 전남, 전북, 경남의 3개 도와 구례, 남원, 하동, 산청, 함양의 5개 군에 걸쳐 잇으며 산둘레만도 8백여리, 넓이는 439평방km로 약 1억 3천만 평에 달한다. 이처럼 광활한 산협에는 예부터 불교문화가 찬란히 꽃을 피웠다. 그 대표적인 사찰을 보면 화엄사(華嚴寺)를 위시해서 10개 사찰을 들 수가 있다. 지리산 남록으로 화엄사, 천은사(泉隱寺), 연곡사(燕谷寺), 쌍계사(雙磎寺), 칠불암(七佛庵)을 들 수 있고, 북록으로는 남원의 실상사(實相寺), 벽송사(碧松寺), 영원사(靈源寺)가 있고, 동쪽으로는 산청의 대원사(大源寺)와 법계사(法界寺)가 그것이다. 그리고 주변에는 수목이 우거져 원시림을 이루고 기온이 높고 강우량이 풍부하여 824종의 많은 식물이 분포하며, 206종의 동물이 서식하고 있다. 이와같이 광대하고 풍부한 자연 가운데 어느 곳에 처음으로 차씨를 심었을까, 이에는 양설(兩說)이 있는 듯하다. 조선의 다와 선(朝鮮の茶と禪)의 지리산조에 보면 「김대렴이 이식한 장소가 어느 절의 경내인지 판명되어 있지 않으나, 먼저 정다산(丁茶山)은 이를 쌍계사일 거라고 하고, 화엄사의 전 주지 정병헌(鄭秉憲)씨는 화엄사의 장죽전(長竹田)일 것이라고 말하고 있다.」 이 글은 왜정 때 일본인(諸岡存)이 쓴 것으로 화엄사의 만우(曼宇=鄭秉憲) 스님의 이야기를 옮겨 적은 것인데, 조사차 가입일웅(家入一雄)씨가 이 화엄사에 들러서 듣고 전해준 말이다. 이와같이 대렴이 가져온 차씨 파종설이 쌍계사와 화엄사로 양설이 생겨나게 된 것이 만우스님에 의해서이다. 만우스님은 어디에 근거를 두고 다산선생이 쌍계사 파종설을 주장했다고 했는지 알 수가 없다. 이에 대한 기록이나 문헌은 아직까지 발견되지 않고 있으며 고증도 안되고 있다. 또 화엄사 장죽전의 파종설도 설득력이 없다. 차라리 양론을 야기시키지 말았어야만 좋았을 것이다. 그러면 파종설의 각 주장을 살펴보기로 하겠다.

양론을 만들어낸 화엄사의 만우스님은 화엄사 파종설을 강력하게 주장했는데, 그의 주장은 가입일웅(家入一雄)에 의해「조선의 다와 선」에 실려 있다. 첫째로 「그 당시 신라는 9주(九州)로 나뉘어져 있었다. 지리산은 9주 중에 진주권(普州圈)에 편입되어 있었는데 화엄사가 진주권에 편입되어 있는 것은 동국여지승람에도 명백하게 기록되어 있다」(설득력이 없고 확실한 이유가 못됨). 둘째로「흥덕왕 당시 지리산록에는 주민의 수도 극히 적고 사찰도 화엄사 하나 뿐이었다」(화엄사 위로 6개 사찰이 있었음). 세째로「화엄사는 연기(緣起), 원효(元曉), 의상(義湘), 정행(正行) 등의 고승이 배출되어 있는 관계상 융성하고 있을 때라 차를 화엄사에 명하여 심은 것이라고 본다」(긍정이 가나 지배적인 이유가 못됨). 네째로「특히 화엄사의 산림 내에 있는 장죽전의 차는 전라, 경상의 양도를 통하여 예부터 유명하고 대렴은 이 장죽전에 차를 심고 그것으로 조선의 차가 보급된 것으로 보아 이른바 화엄사는 조선차의 발생지가 아니겠는가」(근거가 없음). 다섯째로「지리산 쌍계사에도 옛날부터 차나무가 있다. 다산(茶山) 선생은 이 쌍계사 차를 대렴이 이식한 차라고 주장했지만 쌍계사는 대렴이 죽은지 150년 뒤에 창건된 절로서, 이 설은 오류같이 생각된다. 그것은 절이 없는 심산유곡에 차를 뿌릴 이유가 없기 때문이다」(고증이 안됨) 이상과 같이 주장하고 있을 뿐 아니라 자기의 주장을 화엄사 사적기인「해동호남도지리산대화엄사적」에 기록해 놓았다. 「연기조사는 차씨를 가져와서 화엄사를 세움과 동시에 절 뒤의 긴대발(長竹田)에 심었으며, 흥덕왕도 또한 이곳에 차를 심으라고 하였다. 이로 말미암아 장죽전의 죽로차라고 이름하였다. 호남 일대가 조선의 다향인데 그 고적을 상고하면 화엄사가 처음이라고 하겠다」(조작한 내용임)

만우스님은 화엄사 파종설을 강경하게 주장하고 있지만, 쌍계사 파종설을 주장하는 설도 있다. 첫째로「정다산 선생은 쌍계사 차를 대렴이 이식한 차라고 주장하고 있다」(고증이 안됨), 둘째로「쌍계사의 전신인 옥천사를 창건한 진감국사(774~850)나 최치원 선생이 심었으며 지금도 야생차가 가장 많다」(고증이 안됨), 세째로「흥덕왕이 쌍계사를 좋아하여 이 절에 심게 하였다.」(근거가 없음)

이상의 양설이 대립하고 있지만 두 설이 모두 설득력이 없고 잘못 알고 있는 것이 태반이다. 그러므로 양설을 대립시켜야 할 이유가 없다. 다만 화엄사나 쌍계사가 다 같이 차 재배지로서 적지임에는 틀림없다. 그리고 지리산권에는 이 두 사찰 말고도 흥덕왕 때 차를 심을 만한 곳으로 연곡사(544년), 천은사(828년), 칠불암(수로왕대), 실상사(828년), 법계사(544년), 대원사(548년)가 있다. 이 중에서 칠불암과 법계사는 고산준봉에 있어 장소가 협소하고, 실상사는 북쪽에 있어 춥고, 대원사 역시 깊은 산중이고, 연곡사나 천은사는 따뜻하고 좋은 곳이다. 이런 점에서 볼 때「지리산남록」이 파종지로 유력하며 화엄․쌍계․천은․연곡사가 다 남록에 자리하고 있으니, 이들 사찰주변에 파종했음이 분명해진다. 그리고 화엄사나 쌍계사에 국한시켜 고집하기에는 많은 문제점이 따르고, 고증도 안되는 상태이니, 차라리「지리산남록」을 시배지로 보는 것이 타당하나, 결과적으로「김대렴공차시배추모비」는 성급한 경사가 되었다. 2. 신라차의 개조(開祖) 충담사 충담(忠談) 스님은 경덕왕(景德王 : 742~765년)대에서 혜공왕(惠恭王:765~780)대에 걸쳐서 살다 간 다승(茶僧)이요, 시승(詩僧)으로서 그 인품이 고결한 분이다. 스님의 생애에 대해서는 특별히 전하는 문헌이 없어 그 행적을 분명히 알 수가 없다. 다만 삼국유사(三國遺事)에 나오는 일부 기록을 살펴봄으로써 역사적 배경과 활동 상황, 그리고 사상과 신분을 약간 규명할 수 있는 것뿐이다. 삼국유사 권제2, 경덕왕 충담사(忠談師)조에 보면, 「왕이 나라를 다스린 지 24년에 오악(五岳)과 삼산신(三山神)들이 때때로 나타나서 대궐뜰에서 모시었다. 삼월삼일 왕이 귀정문(歸正門) 누상(樓上)에 납시어 좌우 신하들에게 일렀다. 『누가 길거리에서 고승(榮服僧) 한 분을 모셔올 수 있겠느냐?』이때 마침 위의(威儀)있고 깨끗한 대덕(大德) 하나가 이리저리 배회하고 있었다. 좌우 신하들이 우러러보고 인도하여 뵙게 하였다. 왕이 말하기를 『내가 말하는 고승이 아니다』하고 그를 돌려보냈다. 다시 스님 한 분이 있는데 누더기옷(衲衣)을 입고 등에는 걸망(櫻筒)을 지고 남쪽에서 오고 있었다. 왕이 기쁘게 보고 누상으로 맞아들였다. 그 걸망 속을 보니 다구(茶具)가 들어 있었다. 왕 :『그대는 누구시요?』 스님:『충담(忠談)이라 하옵니다.』 왕 :『어디서 돌아오시는 길이요?』 스님:『소승은 해마다 삼월삼짇날(三月三日)과 구월중구날(九月九日)이면 차를 달여 남산(南山) 삼화령(三花嶺)의 미륵세존(彌勒世尊)께 공양을 올리는데, 지금도 올리고 돌아오는 길입니다.』 왕 :『과인에게도 차 한잔을 나누어 줄 수 있는지요』하시니, 스님은 이내 차를 달여 바쳤는데 차의 맛이 특이하고 찻잔 안에서 기이한 향내가 풍겼다. 왕이 다시 말하기를,『짐이 일찌기 들으니 대사가 기파랑(耆婆郞)을 찬미한 사뇌가(詞腦歌)가 그 뜻이 매우 고상하다고 하던데 과연 그러한가』하시니, 스님이 대답하시기를 『그러하옵니다』하였다. 왕이 『그렇다면 짐을 위하여 안민가(安民歌)를 지어 주시오』하시니 스님은 즉시 명을 받들어 노래를 지어 바쳤다. 왕은 이를 아름답게 여기고 왕사(王師)로 책봉하였으나 스님은 재배(再拜)를 하고 굳이 사양하여 받지 않았다. 안민가(安民歌)는 다음과 같다. 『임금은 아버지요 신하는 사랑스런 어머니시라, 백성을 어리석은 아이라 여기시니, 백성이 그 은혜를 알리, 꾸물거리면서 사는 물생(物生)들에게, 이를 먹여 다스리네. 이 땅을 버리고 어디로 가랴, 나라 안이 유지됨을 알리, 임금답게 신하답게 할지면 나라는 태평하리이다.』」 『王御國二十四年 五岳三山神等 時域現寺於殿庭 三月三日 王御歸正門樓上 謂左右曰 誰能途中得一員榮服僧來 於是 適月一大德 威儀鮮潔 徜佯而行 左右望而引見之 王曰 非吾所謂榮僧也 退之 更有一僧 被衲衣 (一作荷簀) 從南而來 王喜見之 致樓上 視其筒中 盛茶具已 曰 汝爲誰 僧曰忠談 曰 「何所歸來 僧曰 僧每重三九之日 烹茶饗南山三花嶺彌勒世尊 今玆旣獻而還矣 王曰 寡人亦一茶有分乎 僧乃煎茶獻之 茶之氣味異常 甌中異香郁烈 王曰 朕嘗聞師讚耆婆郞詞腦歌 其意甚高 是其果乎 對曰然 王曰 然則爲朕作理安民歌 僧應時奉조歌呈之 王佳之 封王師焉 僧再拜固辭不受 安民歌曰 君隱父也 臣隱愛賜尸母史也 民焉狂尸恨阿孩古爲賜尸 知民是愛尸知古如 窟理叱大朕生以支所音 物生 此朕喰惡支治良羅 此地朕捨遣只於 冬是去於丁 爲尸知國惡支持以 支知古如後句 君如臣多支民隱如爲內尸等焉 國惡 太平恨音叱如』

이상의 문헌 속에서 우리는 몇가지 차에 대한 중대한 사실들을 발견할 수가 있다. 첫째로 충담사가 삼월삼일과 구월구일에는 매년 남산의 삼화령 미륵세존께 차 공양을 올렸다는 일이다. 중삼중구절은 일년 명절의 하나로 산천에 제사하거나 조상님 사당에 제사 지내는 일이다. 우리네 선조들은 일년 중 매달 명일을 정하고 명일마다 헌다(獻茶)하는 의식이 있었다. 이 의식은 조선시대에도 계속되었는데, 역년기(歷年紀)에 보면, 원조(元祖:설), 상원(上元:정월대보름), 삼월(三月:삼짇날), 단오(端午:5일), 유두(流頭:6일), 칠석(七夕:7일), 중양(重陽:추석), 동지(冬至:11월), 납월(臘月:12월), 삭망(朔望:1일, 15일) 그리고 어른들 생신(生辰)날까지도 다례(茶禮)를 지내는 의식이 행해졌으니 이러한 제전(祭典)은 조상 대대로 내려오는 전통적인 민속의식의 하나로 계승되어야 할 민속문화 유산이다. 둘째로 충담선사가 차를 끓일 수 있는 일체의 다구들을 걸망 속에 넣어 짊어지고 다녔다는 점이다. 차를 달일 수 있는 도구를 가지고 다녔다는 것은 당시에 차생활을 하는 승려들이 거주지를 옮기거나 운수행각(雲水行脚)을 할 때는 으례 다른 소지품과 함께 다구를 가지고 다녔던 것으로 보인다. 그래서 아무 곳에서나 차를 마시고 싶거나 헌다할 일이 생기면 다구를 내어 차를 달였다. 그래서 이처럼 가지고 다닐 수 있는 간편한 다구들이 발달되어 있었을 것이며, 또 다구를 가지고 다니는 풍속이 충담선사 한 사람에게만 그치지 않았을 것이다. 차생활을 하는 승려나 화랑들은 거주지를 자주 옮기는 생활습관 때문에 차도구를(자기 것은) 자신이 가지고 다니는 습속이 있었을 것이라고 본다. 셋째로 충담선사가 경덕왕의 부탁을 받고 귀정문 누상에서 차를 달여 왕께 드렸다. 충담사는 미륵세존께 헌다하기 위해서 산상(山上)에서 차를 달였으며, 다음에는 경덕왕께 드리기 위해서 귀정문 누상에서 차를 달였다. 이처럼 때와 장소가 없이 언제 어디서든지 필요하면 다구를 꺼내 차를 달인 것이다. 이것은 차는 어느 곳에서나 마시고 싶을 때는 차를 끓여 마실 수 있다는 것을 말한다. 이와 같이 때와 장소를 초월해서 들에서나, 산에서나, 성루(城褸)에서나, 뜰에서나, 낮이나, 밤이나, 구별없이 차를 마시고 싶을 때는 항상 차를 끓여 마실 수 있다는 점이다. 넷째로 충담사는 화랑(花郞)이자 승려였다. 삼국유사의 찬자 일연선사(一然禪師)는 순수한 스님과, 스님이면서 화랑인 경우를 확실하게 구별해서 기록해 놓았는데 순수한 스님일 경우에는 석(釋)자를 이름자 앞에 붙였고, 스님이면서 화랑인 경우에는 사(師)를 이름자 뒤에다 붙여 놓았다. 예를 들어 순수한 스님인 경우에는 석양지(釋良志), 석영재(釋永才), 석원광(釋圓光)과 같이 석(釋:중석) 자를 이름자 앞에다 붙여 놓았고, 스님이면서 화랑인 경우에는 월명사(月明師), 융천사(融天師), 충담사(忠談師)와 같이 사(師:스승사)자를 이름자 뒤에 붙여 놓은 것이다. 이와 같이 충담사를 화랑이면서 승려로 보고 있는 것이다. 또 삼국유사 권제3 탑상(塔像) 제4 생의사석미륵(生義寺石彌勒)조에 보면, 「선덕여왕(善德女王) 때의 생의(生義)스님은 항상 도중사(道中寺)에 머물고 있었다. 어느날 밤 꿈에 한 스님이 나타나서 그를 데리고 남산(南山)으로 올라가서 풀을 매어 표시를 해놓게 하고는 다시 산 아래 남쪽 골짜기에 이르러 말하기를 『내가 이곳에 묻혀 있으니 청컨대 스님은 나를 파내다가 고개 위에 편하게 묻어주시오』하고 사라졌다. 생의스님이 꿈에서 깨어나 친구와 함께 표시를 해놓은 곳을 찾아 그 골짜기에 이르러 땅을 파니 거기에서 돌미륵(石彌勒)이 나와서 삼화령 위로 옮겨 모셨다. 그 후 선덕여왕 13년 갑진(644년)에 그곳에 절을 세우고 살았는데 뒤에 절 이름을 생의사(生義寺)라고 했다. (지금은 잘못 전해져서 성의사(性義寺)라고 한다. 충담사가 해마다 3월 3일과 9월 9일날에 차를 달여서 공양한 것이 바로 이 부처님이다.)」 『善德王時, 釋生義常佳道中寺 夢有僧引上 南山而行 令結草爲標 至山之南洞 謂曰 我理此處 請師出安嶺上 旣覺 與友人尋所標 至基洞掘地 有石彌勒出 置於三化嶺上 善德王十三年甲辰歲 創寺而居 後名生義寺(今訛言性義寺. 忠談師每歲重三重九, 烹茶獻供者, 是此尊也.)』

생의사는 선덕여왕 13년(644년)에 도중사의 생의스님이 창건한 절이다 꿈 속에 현몽한 미륵불의 안내로 삼화령 밑 남쪽 골짜기에 매몰되어 있던 돌미륵불을 파내어 삼화령 고개 위에 옮겨 모시고 그곳에 절을 지었다. 그 후 폐사가 되었다가 다시 중건하여 고려 때 일연선사가 삼국유사를 찬할 때는 「생의사」를 「성의사」라고 불렀다고 한다. 이 절의 폐사 연도는 정확치 않으나 충담선사가 미륵세존께 헌다 공양할 때는 이미 폐사가 되어 없어졌던 것 같다. 왜냐하면 충담사가 헌다한 미륵세존을 가리켜 「삼화령미륵세존」이라 지칭했다.「생의사미륵세존」이라는 절 이름을 사용하지 않았기 때문이다. 만약 절이 있었다면 절 이름을 붙여 「생의사미륵세존」이라고 불렀을 것이다. 3. 신라차의 종류 신라시대 차의 종류는 많지 않았던 것 같다. 각종 문헌이나 비문 등에 나오는 기록들을 확인해 보면 알 수 있는데 그 기록이 매우 적다. 신라말 고운(孤雲) 최치원(崔致遠:857~?)선생이 왕명을 받아서 찬(撰)한 지리산 쌍계사(雙磎寺)에 있는「진감선사 대공탑비명(眞鑑禪師大空塔碑銘)」에 보면 다음과 같은 기록이 나온다. 어떤 사람이 호향(胡香)을 선사하니 기와에 잿불을 담아 환(丸)을 짓지 않은 채 태우면서 말하기를, 『나는 이 냄새가 어떠한 지 알지 못한다. 마음만 경건히 할뿐이다』했으며, 다시 중국차(漢茗) 공양하는 이가 있으니, 섶나무로 돌솥(石釜)에 불 지피고 가루를 만들지 않은 채 끓여 마시며 말하기를 『나는 이 맛이 어떠한지 알지 못한다. 배(창자)를 적실 뿐이다』했으니 참(眞)됨을 지키고 속(俗)됨을 싫어함이 다 이와 같았다.」(원문생략) 진감선사는 선물받은 중국차(漢茗)를 가루를 내지 않고 덩어리차를 그대로 돌솥에 넣어 끓여서 마셨다. 돌솥의 끓는 물 속에 덩어리차를 넣어 달여 마시는 풍속은 최근까지도 해남, 강진, 장흥 근처의 농가에서 행하던 다법이다. 진감선사가 선물받은 중국차는 가루를 내지않은 덩어리 차로서 단다(團茶:둥그런 차)나 병다(餠茶:떡차)였을 것이며, 이 덩어리 차를 맷돌(茶磨)에 갈아 분말을 만들어 돌솥의 끓는 물에 넣어 달여서 마시는 것이니, 이때 신라에는 단다나 병다 그리고 분말차(粉末茶)가 있었던 것 같다. 삼국유사(三國遺事)의 경덕왕(景德王)과 충담사(忠談師)조에 보면, 「충담: 소승은 해마다 삼월삼짇날과 구월중구날이면 차를 달여(烹茶) 남산 삼화령의 미륵세존께 공양을 올리는데 지금도 올리고 돌아오는 길입니다. 왕 : 과인에게도 차 한잔을 나누어 줄 수 있는지요. 하시니 충담스님은 이내 차를 달여(煎茶) 바쳤는데 차의 맛이 특이하고 찻잔 안에서 기이한 향내가 풍겼다.」 충담선사가 삼화령 미륵세존께 차를 달여 올릴 때는 「팽다(烹茶)」라는 용어를 사용했고, 경덕왕께 차를 달여 드릴 때는 「전다(煎茶)」라는 말을 썼는데, 미륵세존께 올린 차나 경덕왕께 드린 차가 두 종류가 아니고 한 종류의 차일 것으로 사료되는 바 차를 달인다는 용어만 다르게 사용한 것 같다. 또 삼국유사의 생의사석미륵(生義寺石彌勒) 조에 보면, 「지금은 잘못 전해져서 성의사(性義寺)라고 한다. 충담사가 해마다 중삼중구(重三重九)날 차를 달여서(烹茶) 공양한 것이 바로 이 부처이다.」 이 기록에서도 충담사가 미륵세존께 올린 차는 「팽다(烹茶)」라는 용어를 사용했다. 또 삼국유사 대산오만진신(臺山五萬眞身)조에 보면, 「두 태자는 항상 골짜기 속의 물을 길어다가 차를 달여(煎茶) 공양하고 밤이 되면 각각 자기 암자에서 도(道)를 닦았다.(중략) 또 50년 동안 참 마음을 닦았더니 도리천(忉利天)의 신(神)이 3시(三時)로 법을 듣고, 정거천(淨居天)의 무리들은 차를 달여(烹茶) 바치고 40명의 성인(聖人)은 열자 높이 하늘을 날면서 항상 그를 호위해 주었다.」 「二公每汲洞中水, 煎茶獻供. 至夜名庵修道.(중략) 又修眞五十年. 도利天神三時聽法. 淨居天衆烹茶供獻. 四十聖승空十尺. 常時護衛」 보천(寶川), 효명(孝明) 두 태자는 강원도 오대산에 들어가 수도를 했는데, 매일 아침 골짜기의 물을 길어다가 문수보살께 차를 달여(煎茶) 올렸다. 그 후 득도를 해서 정거천의 천인(天人)들로부터 차대접을 받았다. 이때에도 「전다(煎茶)」라는 말과 「팽다(烹茶)」라는 용어가 함께 쓰여졌다. 또 삼국유사, 명주오대산보질도태자전기(溟州五臺山寶叱徒太子傳記)에 보면, 「두 태자는 함께 예배하고 날마다 이른 아침이면 우통수(于洞水:午重水)의 물을 길어다가 차를 달여서(煎茶) 일만진신의 문수보살에게 공양했다.」 「兩太子幷禮拜. 每日早朝汲于洞水. 煎茶供義一萬眞身文殊」 이 기록에서도 보천, 효명 두 태자는 우통수의 물을 길어다 문수보살께 차를 달여(煎茶) 공양을 했는데 이때는 전다(煎茶)라는 용어만 썼다. 고려 때 이규보(李奎報)의 남행월일기(南行月日記)에 보면, 「차를 달여 원효대사께 바치려고 했으나 샘물이 없어 걱정을 하고 있었다. 이때 갑자기 바위 틈에서 물이 솟아나왔다. 물맛이 아주 달아 젖과 같았다. 그래서 사포는 이 물로 차를 달였다.(點茶)」 부안의 원효방에서 사포스님이 원효대사께 차를 달여 올릴 때에는 점다(點茶)라는 말을 썼다.

이상의 각종 문헌에 등장하는 용어는 전다(煎茶)와 팽다(烹茶)와 점다(點茶)이다. 이런 말들은 차의 이름(상품명)이 아니고, 차를 달인다는 뜻으로 사용된 용어들이다. 그러나 전다(煎茶)란 잎차(葉茶)를 달일 때 쓰는 말이요, 팽다(烹茶)란 덩어리차(餠茶)나 가루차(末茶)를 탕관(湯罐)에 넣어서 끓일 때 쓰는 말이요, 점다(點茶)란 다완(茶碗)에 가루차를 넣고 탕수를 부어 다선(茶筅)으로 저어서 마실 때 쓰는 말이다. 결과적으로 신라에도 당나라와 마찬가지로 떡차와 잎차와 가루차가 모두 있었다는 이야기이다. 여기에서 잠시 호암(湖岩) 선생의 말에 귀를 기울여 보자. 호암 문일평(文一平:1888~1939년) 선생은 그의 다고사(茶故事:1939년)에서 「신라차의 종류」에 대해서 다음과 같이 기술하고 있다. 「차(茗)가 금석문(金石文)에 나타나기는 무염국사보다 수십년 선배인 진감국사의 비명에 「한명(漢茗)」이라고 적힌 것이 처음이다. 진감국사는 신라 문성왕(文聖王) 12년(850년)에 적화(寂化)한 고승으로 대렴(大廉)이 당나라에서 차씨를 재수입하던 흥덕왕(興德王) 3년(828년)에는 그의 나이 55세였다. 그러므로 이 한명(漢茗) 운운의 기사는 대렴의 그것과 전후하여 되었을 것이며 이때 신라에서 토산차(土産茶) 외에 한명(漢茗) 곧 당나라 차를 진중(珍重)하여 병용하였음을 짐작할 것이다. 그런데 그 당시 신라인이 음용(飮用)하던 차는 말차(末茶:가루차)냐 잎차(葉茶)냐 하면 「삼국유사」에는 「전다(煎茶)」라고 적히고 「남행월일기」에는 「점다(點茶)」라고 적혀 있는 즉, 전자는 잎차를 말함이요, 후자는 말차를 말함이다. 이것이 사실을 전함일진대 잎차도 있었고 말차도 있었다. 그러나 잎차보다 말차가 흔히 음용된 것 같다.」

문일평 선생의 말처럼 신라 때에는 잎차보다는 가루차가 더 많이 마셔졌을 것이며, 이런 차들은 당에서 수입하는 것 외에 신라에서 만들어진 토산품들이다. 그러면 신라에서는 어떠한 차가 만들어졌으며, 당나라에서는 무슨 차가 수입되었을까, 이점을 규명한다면 신라차의 종류는 자명해진다. 고운 최치원 선생은 당에서 관직에 머물 때 차(茶)와 약(藥)을 사서 고국의 부모님께 보내드린 일이 있다. 이러한 기록을 보면 당나라의 차가 신라로 많이 유입되었음을 알 수가 있다. 그러면 당시 당나라에는 어떤 종류의 차가 있었을까, 이점은 당시 육우(陸羽)의 다경(茶經)을 보면 확실해진다. 「마시는 차에는 추차(觕茶), 산차(散茶), 말차(末茶), 병다(餠茶)가 있다」라고 하였다. 추차는 거친 차잎으로 만든 잎차이고, 산다는 지금의 잎차와 같은 것이고, 말차는 가루를 낸 분말차이고, 병다는 떡처럼 만든 떡차이다. 이상 네 종류의 차가 있었다. 이러한 차들이 신라로 흘러들어 왔을 것이고, 신라에서는 이런 차들의 제조법을 익혀서(유학승) 국내에서도 재배, 생산하였을 것이다. 그렇다면 신라에도 당나라와 마찬가지로 네 가지 종류의 차가 다 생산되었을 것이며, 적어도 품질의 우열을 떠나 당에서 수입된 것과 신라에서 생산된 각종의 차가 다 있었다고 보아야 할 것이다. 4. 신라차의 다구(茶具) 신라인들이 사용한 다구(茶具)의 종류는 자세히 알 수가 없고, 다만 문헌상에 나오는 것과 안압지(雁鴨池)에서 나온 「토기다완(土器茶盌)」과 기타 유물 등에서 그 생김새와 명칭을 확인할 수 있다. 그러면 신라 때의 다구들은 무엇 무엇이 있는지 알아보기로 하겠다. ① 석부(石釜) 돌솥은 덩어리차(餠茶, 錢茶, 團茶)나 가루차(粉末茶)를 끓이는 도구이다. 신라 때는 돌솥을 많이 사용했는데, 지리산 쌍계사에 있는 「진감선사대공탑비명」에 보면 「돌솥(石釜)」에 대한 기록이 나온다. 「중국차(漢茗)를 공양하는 이가 있으니, 섶나무로 돌솥(石釜)에 불을 지피고 가루를 만들지 않은 채 끓여 마시면서 말하기를『나는 이 맛이 어떠한 지 알지 못한다. 배(창자)를 적실 뿐이다.』라고 하였다.」 진감선사가 사용한 돌솥은 그 형태나 크기는 알 수 없지만, 부뚜막을 만들어 걸어두고 섶나무로 불을 때서 차를 달여 마셨던 것 같다. 이때 차를 달여 마시는 방법은 돌솥에 물을 붓고 섶나무로 불을 지펴 물을 끓인다. 그 끓는 물 속에 덩어리차나 가루차를 넣어서 잠시 기다리면 차가 우러나게 되는데, 이 때 차를 떠내 찻잔에 나누어 마신다. ② 토기다완(土器茶盌) 토기다완은 신라 때 다완으로 유일한 것이며 경주 안압지 발굴조사 때 출토된 것으로, 그 몸통에 「차다(茶)」자가 쓰여져 있어 다완으로 판명된 것이다. 1975년 3월부터 76년 12월까지 약 2년여에 걸쳐 문화재관리국에서 발굴조사 보고한 「안압지발굴조사보고서」에 의하면, 「차다(茶)」자가 먹글씨(墨書)로 쓰여진 다완(茶盌)이 나왔는데, 높이(高)가 6.7cm이고 구경(口徑)이 16.8cm로 직립구연(直立口緣)을 한 밑이 둥근 원저완(圓底盌)으로서 구연(口緣)의 외면에 한 줄의 침선(沈線)이 둘러져 있다. 그릇 외면에 정(貞), 언(言), 영(榮)의 3자(三字)와 구름문양(雲文)과 풀꽃모양(草花文)이 일정한 간격으로 그려져 있다. 영(榮)자와 정(貞)자 사이에는 엷고 잙은 글씨로 「차다(茶)」자가 쓰여져 있고, 정(貞)자와 언(言)자 사이에는 타(唾)자와 정(貞)자가 엷게 쓰여져 있다. 태토(胎土)는 정선된 것을 사용하였으나 토기를 구운 소성도(燒成度)는 매우 낮다. 빛깔이 그릇 외면은 백회색(白灰色)이고 구상부(口像部)에서 안쪽 내면의 태반은 흑회색(黑灰色)이다. 이상과 같은 완(盌) 종류들이 많이 출토되었는데, 이들 완(盌)들도 찻잔으로 쓰였을 가능성을 가지고 있으며 이런 완(盌)의 형태와 크기는 훗날 고려청자나 분청다완으로 그 모양과 크기가 다양하게 발전된 것으로 보인다. 여하튼 토기다완의 출토는 신라시대 음다사의 한 면을 명백하게 밝혀주는 큰 수확이며 보물이 아닐 수 없다. ③ 석구(石臼) 돌절구는 덩어리차를 빻아서 가루로 만들 때 사용하는 절구통이다. 이 돌절구는 본래 「다구(茶臼)」라고 하는데 돌(石)로 만들었다고 하여 「석구(石臼)」라고 한다. 신증동국여지승람(新增東國與地勝覽) 강릉대도호부조에 보면, 「한송정은 부 동쪽 15리에 있는데 큰 바다가 임했고 소나무가 울창하다. 정자 곁에 다천(茶泉), 돌아궁이(石竈), 돌절구(石臼)가 있는데 술랑선인(述朗仙人)들이 놀던 곳이다.」

돌절구가 있다는 강릉의 한송정(寒松亭)은 지금은 「녹두정(綠荳亭)」이라고 부르는데 정자는 이미 없어진 지 오래고 오직 옛날의 다천(茶泉)과 돌절구(石臼)만이 남아 있다. 강릉시 하시동(下詩洞) 소재의 녹두정에 있는 석구(石臼)는 여러자의 명문의 새겨져 있는데, 한 면에는 「녹두정」이라고 새겨져 있고, 상단부에 직사각형으로 홈이 파여 있으며 양옆으로 「신라선인영랑연단석구(新羅仙人永朗鍊丹石臼)라고 두 줄로 쓰여져 있다. 신라 때 선인 영랑이 사용했다고 하는 이 돌절구는 사실은 신라 때의 유물이 아니다. 이것은 고려 때 한송정의 비석 좌대였는데, 고려말 송(宋)에서 귀화한 호종단(胡宗旦)이란 자가 비를 뽑아 바다에 던져버려 좌대만 남았는데, 강릉부사를 지낸 윤종의(尹宗儀)씨가, 이 좌대가 영랑의 연단석구인 줄 알고 그 좌대에 「신라선인영랑연단석구」라고 새겨 놓은 것이다. ④ 석조(石竈) 석조(石竈)는 돌로 된 부뚜막이다. 풍로(風爐)의 역할을 하는 것으로 「돌풍로」라고도 한다. 본래는 「다조(茶竈)」라고 하는 것인데 돌로 만들면 「석조」라고 한다. 이 석조에 대한 기록은 여러 문헌에 나오는데 그 대표적인 것을 꼽는다면, 고려 때 익재 이제현의 「묘련사석지조기(妙蓮寺石池竈記)」와 이곡(李穀)의 「동유기(東遊記)」가 있다. 묘련사석지조기를 보면, 삼장(三藏) 순암법사(順庵法師)가 금강산에 가서 불공을 드리고 그 길로 한송정을 유람했는데, 그때 석지조를 보고 돌아와 묘련사에 있는 석지조를 찾아서 가져다 뜰에 두고 사용했는데 그 형상을 보면, 석조는 「다른 하나는 두 곳이 움푹하고 둥근 데가 있는데 이것은 불을 때는 곳이요 그릇을 씻는 곳이다. 또 구멍을 좀 크게 하여 옴폭하고 둥근 데 통하게 하였으니 바람이 들어오게 한 것으로 합하여 이름하면 석지조라는 것이었다.」 이상의 기록을 보면 석조는 그 생김새가 옛날 말(斗)과 같이 사각형으로 생겼는데 두 곳에 옴폭하게 파여진 둥근 데가 있다. 하나는 물을 담아 그릇을 씻는 곳이요, 한 곳은 밑으로 바람이 통하도록 되어 있는데 불을 때는 곳이다. ⑤ 석지(石池) 석지는 돌로 만들어진 찻물을 담아 보관하는 그릇이다. 맑은 샘물을 길어다 담아두고 필요시에 떠서 찻물을 끓인다. 이 석지는 한송정과 묘련사에 있었는데, 그 생김새는 「묘련사석지조기」에 상세히 설명되어 있다. 「그 하나는 네모나게 갈아서 말(斗) 같이 하고 그 가운데를 둥글게 절구 같이 옴폭 파냈으니, 샘물을 담는 곳이다. 그 아래에는 구멍이 있어 입 벌린것 같으니, 흐리고 막힌 것을 뽑아 맑은 물을 고이게 하는 것이다」 이상과 같이 석지의 모양은 사각형으로 다음은 돌의 가운데를 둥그렇게 파서 물을 담을 수 있도록 했다. 옴폭 파인 밑에는 구멍이 옆으로 조그맣게 뚫려 있어서 물이 탁해지면 갈아 넣을 수 있도록 되어 있다. 그래서 항상 맑은 물을 보관해 두고 필요하면 떠내어 쓸 수 있도록 한 것이다. ⑥ 기타(其他) 그 외로 충담선사가 사용하던 야외용 다구와 경덕왕이 월명사(月明師)에게 선물한 다구가 한 벌 있다. 충담선사는 항상 걸망 속에 야외용 다구를 넣어 짊어지고 다녔는데, 미륵세존께 차공양을 올리기도 하고 경덕왕께 차를 끓여 올리기도 했지만, 그 다구에 대해서는 상세한 설명을 하지 않아서 그 생김새를 알 수가 없다. 다만 야외에서 간편하게 끓일 수 있는 다구가 아닌가 생각한다. 그리고 경덕왕이 월명사(月明師)에게 선물한 다구는 차를 품평할 수 있는 것으로, 그 일습 한 벌을 주었는데, 이것 역시 다구의 모양을 설명하지 않아서 그 생김새를 확인할 길이 없다. 이 외에도 한송정과 경포대에는 차를 끓일 수 있는 다천(茶泉), 다정(茶井), 석정(石井)이라고 불리는 샘(泉)이 있었고, 그리고 경포대에는 차 끓이는 부뚜막인 다조(茶竈)가 있었다. 5. 신라차의 정자(亭子) 신라 때 다정(茶亭)이나 다실(茶室)로 사용되었던 곳은 많았을 것으로 사료되나, 그에 대한 문헌이나 자료의 빈곤으로 많이 밝힐 수 없다. 다만 그때 차를 애호한 사람들의 신분을 분류해서 그 형태에 따라 다정과 다실을 규명해 볼 수 있을 것 같다. 신라 때 차를 즐겨 마신 사람들을 보면 대개 네 유형으로 구분해 볼 수가 있는데 첫째는 왕궁의 왕과 왕족들이고, 둘째는 사원의 승려들이며, 세째는 민간의 귀족들이고, 네째는 국선(國仙)의 무리인 화랑들이다. 이들이 주로 차생활을 하던 곳을 살펴보면, 왕궁에서는 안압지의 임해 같은 별궁(別宮)에서 마셨을 것이며, 사원의 승려들은 창림사의 다연원 같은 다실이 적당했을 것이며, 귀족들에게는 별채나 사랑채의 대청마루가 알맞을 것이며, 화랑들에게는 한송정이나 경포대 같은 명승지의 정자나 누대가 좋았을 것이다. ① 안압지 임해전(雁鴨池 臨海殿) 안압지와 임해전은 문무왕(文武王)이 창건한 것으로 신라왕실의 별궁이다. 이 별궁에서 차를 마시던 토기다완(土器茶盌)이 나와서 왕공귀족들의 차생활을 엿볼 수 있도록 되었다. 삼국사기(三國史記) 신라본기에 보면 문무왕 14년(674년) 2월에 「궁 안에 못을 파고 산을 만들어 화초를 심고 진기한 새와 짐승을 길렀다〔궁내천지(宮內穿池) 조산종화초(造山種花草) 양진금기수(養珍禽奇獸)〕」고 했다. 이것이 처음으로 안압지를 만들었다는 기록이다. 그리고 효소왕(孝昭王) 6년(697년) 9월에는 「군신들을 임해전에 모아 잔치를 베풀었다〔연군신어림해전(宴群臣於臨海殿)〕」고 하였는데, 이것은 임해전에 군신들을 모아 잔치를 베푼 기록이다. 이상의 기록으로 볼 때 안압지와 임해전은 문무왕 14년(674년)부터 효소왕 6년(697년) 사이(23년간)에 창건된 것으로 보인다. 그런데 최근 2년여(1975~76년)에 걸쳐 안압지를 발굴 조사했는데 이때 안압지에서 바닥에 까는 보상화문전(寶相華文傳)이 나왔다. 이 전돌에 「조로2년 한지벌군 0소사 3월3일작(調露二年漢只伐君0小舍三月三日作…)」이라는 명문이 새겨져 있었다. 조로2년은 당년호로 문무왕 20년(680년)에 해당된다. 이 전돌은 임해전 바닥에 깔았던 것으로 추정되는 바, 문무왕 20년 3월 3일에 만들었다. 그렇다면 임해전은 이때 창건된 것으로 보아야 한다. 이처럼 문무왕은 14년(674년)부터 20년(680년)까지 6년여에 걸쳐 안압지와 임해전을 창건했는데, 연회도 한 번 베풀지 못하고 병을 얻어 이듬해(21년:681년) 7월 1일에 죽었다. 그 뒤 임해전은 여러 차례에 걸쳐 중수되었고 역대 임금들은 임해전에 군신들을 모아 연회를 베풀었다. 지난번에 발굴된 토기다완(貞言茶)은 연회 때 사용했던 것으로 안압지에 빠져 매몰되었던 것으로 여겨진다.

삼국사기 신라본기에 보면 역대왕이 여러 차례에 걸쳐 임해전에서 연회를 베푼 기록이 보이는데, 혜공왕(惠恭王) 5년(769년) 3월에 「군신들을 임해전에 모아 잔치를 베풀었다〔연군신어림해전(宴群臣於臨海殿)〕」고 하였고, 헌안왕(憲安王) 4년(860년) 9월에 「왕이 임해전에 군신을 모아 잔치를 베풀었다〔왕회군신어림해전(王會群臣於臨海殿)〕」고 하였고 헌강왕(憲康王) 7년(881년) 3월에 「군신들을 임해전에 모아 향연을 베풀고 왕은 주흥에 겨워 거문고를 타고 좌우의 신하들은 모두 노래를 부르며 즐겁게 놀았다〔연군신어림해전(宴群臣於臨海殿) 주감상고금(酒酣上鼓琴) 좌우각진가사(左右各進歌詞) 극환이패(極歡而罷)〕」고, 경순왕(敬順王) 5년(931년) 2월에는 「고려 태조를 임해전에 모셔 잔치를 베풀었다.〔치연어림해전(置宴於臨海殿)〕」고 하였다. 이와같이 여러 차례에 걸쳐 임해전에서 잔치를 베풀다가 보니 이때 사용하던 기물이 안압지에 많이 빠져 매몰되었다. 발굴 당시에 수많은 기물과 그릇이 나왔는데 이때 「토기다완」도 함께 출토되었다.

② 다연원(茶淵院) 다연원은 경주 남산의 창림사(昌林寺)에 있었던 신라 때 사원의 다실이다. 이 다실 지붕에 올렸던 와당이 20여년 전에 발견되었다. 이 와당 표면에 「다연원」이라는 당호(堂號)가 새겨져 있는데 와당 연구가인 최귀주(崔貴柱)씨가 소장하고 있다. 세로 12cm, 가로 13cm, 두께 2cm 정도의 암막새 파편으로 글자 크기는 사방 2cm 정도의 정자체인데 사방연속문양으로 인각(印刻)된 형태이다. 이 다실은 폐사된 지 오래되어 지금은 건축양식이나 규모를 알 수가 없다. 이 다연원이 있던 창림사는 창건연대를 정확히 알 수가 없는 신라고찰의 하나로 한때는 문성왕(文聖王:839~857년)의 원찰(願刹)이기도 했다. 경주 남산 서쪽 골짜기에 자리하고 있는데 오능(五陵)에서 라정(蘿井)을 거쳐 남간사지(南澗寺址)로 오르는 계곡을 따라 줄곧 올라가다 보면 들판이 나오고 그 옆에 마을이 있다. 이 마을로 가는 논 사이에 당간지주(幢竿支柱)가 하나 있는데 이것이 남간사지의 당간지주다. 여기를 지나 계곡을 오르면 「창림사지」가 나온다.

절터 주변에는 논밭이 있고 남산으로 오르는 길목에는 근래 복원된 「창림사지삼층석탑(昌林寺址三層石塔)」이 있다. 이 탑 아래 풀섶에 쌍두귀부(雙頭龜趺)가 뒹굴고 있는데, 비신(碑身)은 파괴되어 없어진 지 오래지만 전하는 말로는 김생(金生)이 쓴 비문이었다고 한다. 신증동국여지승람을 보면 송나라 말 조자앙(趙子昻)이 쓴 창림사비의 발문(跋文)이 전하는데, 「이 글은 신라의 스님 김생(金生)이 쓴 창림사비인데 자획(字劃)이 깊고 법도가 있어 비록 당나라의 이름난 조각자(彫刻者)라도 그보다 더 나을 수는 없다. 옛말에 "어느 곳엔들 재주있는 사람이 나지 않으랴"하였는데 진실로 그러하구나」하였다.

김생스님은 성덕왕(聖德王) 10년(711년)에 나서 원성왕(元聖王) 7년(791년)에 죽었다. 김생스님이 창림사비문을 썼다면 창림사는 8세기 초에 창건된 사찰로 보아야 할 것이다. 또 창림사삼층석탑에서 발견되어 추사(秋史) 김정희(金正喜)선생에 의해 고증된 석탑명(石塔銘)인 「국왕경응조무구정광탑원기(國王慶膺造無垢淨光塔願記)」가 있다. 이 탑원기를 보면 창림사삼층석탑은 신라 46대 문성왕(文聖王)은 이곳 창림사에 「무구정광탑(無垢淨光塔)」을 세우고 국태민안을 기원했던 곳이다. 또 삼국유사에 보면, 이곳 창림사는 「반월성(半月城) 이전의 궁터로서 박혁거세(朴赫居世)의 왕궁이었다고 한다〔영실지어남산서록봉양이성아금창림사(營室至於南山西麓奉養二聖兒今昌林寺)〕.

이상의 기록을 보면 창림사는 700년대 초에 이미 창건된 절로서, 옛 왕궁터에 절을 지어 선왕(先王)을 봉안하고 기원을 드렸던 왕의 원찰(願刹)임에 틀림이 없다. 그렇다면 국왕 일행이 와서 기도를 하고 묵어야 할 객실(客室)이 필요할 것이다. 이때 국왕이 쉬면서 기도할 객실과 같은 역할을 하던 곳이 「다연원」이 아닐까 생각한다. 여하튼 다연원은 차를 마실 수 있는 다실 역할을 충분히 했을 것이다. 현판도 「다연원」이라고 달았을 것이며, 지붕의 기와에도 모두 「다연원」이라는 명문을 새겨서 올렸던 것이다. 이와같이 온갖 정성을 기울여 건물을 지었다면 이것은 반드시 지체높은 사람을 위해서 특별히 지어진 건물일 것이다.

여하튼 문성왕(文聖王)은 무구정광탑(無垢淨光塔)을 세울 때 각별히 마음을 기울였다. 당시 최고의 석공을 시켜 탑을 조성했고, 또 김입지(金立之)라는 대석학을 시켜 「탑원기문(塔願記文)」을 찬(撰)하게 했으며, 부처님 사리(舍利)를 봉안하기도 했다. 그러면 문성왕이 드나들면서 기도를 할 때 잠시 거처하던 다실 겸 객실의 역할을 하던 곳이 바로 「다연원」이었을 것이다. 이때는 이미 대렴(大廉)이 가지고 온 차종자를 지리산에 심어 다원을 만들었고(828년) 왕실이나 사원에서도 차가 보편화되어 많이 애음하던 때이기도 하다. ③ 한송정(寒松亭) 한송정은 신라 때부터 이름난 명승지로 선랑(仙朗)들이 차를 달여 마시며 놀았던 곳이다. 강릉부지(江陵府誌)인 임영지(臨瀛誌)나, 신증동국여지승람(新增東國與地勝覽)이나, 동유기(東遊記)에 보면, 한송정에 대해서 상세히 나와 있다. 한송정은 「강릉부의 동쪽 15리(里)에 있는데, 큰 바다에 인접해 있고 소나무가 울창하다. 정자 곁에 다천(茶泉), 석조(石竈), 석구(石臼)가 있는데 이는 술랑선도(述朗仙徒)들이 놀던 곳이다.〔재부동십오리 임대해창송울연 정반유다천석조석구술랑선도소유 (在府東十五里 臨大海蒼松鬱然 亭畔有茶泉石竈石臼述朗仙徒所遊 〕라고 했고, 또 이곡(李穀)의 동유기를 보면, 「이 정자 역시 사선(四仙)이 놀던 곳인데 고을 사람들이 유람자(遊覽者)가 많은 것을 귀찮게 여겨 집을 헐어버렸고 소나무도 들불(野火)에 타버렸으며, 다만 석조(石竈)와 석지(石池)와 석정(石井)만이 그 곁에 남아 있을 뿐인데, 이것 역시 사선(四仙)의 다구(茶具)이다」라고 하였다.

이상의 기록을 본다면 한송정은 신라 때 화랑도들이 차를 달여 마시며 심신수련을 하던 수행처(修行處)요, 유람지로서 그들이 사용하던 다구(茶具)들이 전해오는 곳이다. 특히 문박(文朴)의 제자인 영랑(永朗)을 위시하여 술랑(述朗), 안상(安詳), 남석행(南石行) 등 사선(四仙)과 그를 따르는 낭도(朗徒)들이 무리를 지어 놀던 곳인데, 이 정자는 동해바다의 절벽 위에 의지해 있으며 주위에는 푸른 소나무가 빽빽하게 우거져 있다. 지금은 강릉시 병산동(柄山洞)에 소속해 있지만, 옛날의 아름답던 정자는 무너져 찾을 길이 없고 초석조차 깊은 모래톱에 묻혀 보이질 않는다. 이제는 「한송정」이라는 정자의 이름조차 아는 이가 들물고 촌노들을 붙들고 물으면 「녹두정(綠荳亭)을 가리켜 준다. 지금은 녹두정이라고 알려진 한송정의 옛터에는 옛날 선랑들이 차를 달여 마셨다고 하는 다천(茶泉)과 「신라선인영랑연단석구(新羅仙人永朗鍊丹石臼)」라고 새겨진 비석의 좌대만이 덩그랗게 남아 있고 주위는 온통 푸른 소나무와 모래벌만이 발목을 묻는다. ④ 경포대(鏡浦臺) 경포대 역시 신라 때 선랑들이 차를 달여 마시며 놀던 곳으로 관동팔경(關東八景)의 하나로 이름난 명승지이다. 신증동국여지승람을 보면 「경포대는 강릉부의 동북쪽 15리에 있다. 경포호의 둘레가 20리이고 물이 깨끗하여 거울같은데 깊지도 않고 얕지도 않아 겨우 사람의 어깨가 잠길만하며 사방과 복판이 똑같다. 서쪽 언덕 위에는 봉우리가 있고 봉우리 위에는 누대가 있으며 누대갓에 선약(仙藥)을 만들던 돌절구(石臼)가 있다」라고 했고, 또 이곡의 「동유기」를 보면, 「경포대에 올랐다. 대에는 전에 집이 없었는데 요즈음 호사자(好事者)가 그 위에 정자를 지었으며, 옛날 선랑의 돌아궁이(石竈)가 있다. 이것은 차를 달이는 다구(茶具)이다」라고 하였다. 또 안축(安軸)의 경포대기(鏡浦臺記)에 보면, 「옛적에 영랑이 이 대에 놀았으니 반드시 좋아한 까닭이 있었을 것이다. 지금 박공(朴公:淑)이 좋아한 것도 영랑의 마음과 같은 것인가. 박공이 고을 사람에게 이 정자를 짓도록 명하니 고을 사람이 다 영랑선인이 이 대에서 놀았으나 정자가 있었다는 말을 듣지 못하였는데, 지금 천년이나 지난 뒤에 정자는 지어서 무슨 소용이랴 하고 드디어 음양가의 꺼리는 말로써 고하였다. 그러나 박공은 듣지 않고 일구을 독촉하여 흙을 깍다가 정자 옛터를 발견하였다. 주초와 섬돌이 그대로 남았으니 고을 사람이 이상하게 여기 감히 딴말이 없었다. 정자터가 이미 오래되어 까마득하고 묻혀지기까지 하여 고을 사람도 몰랐던 것이다. 그런데 지금에 우연히 발견되었으니, 이 일을 보면 영랑이 오늘날에 다시 태어난 것이 아닌 줄을 어찌 알겠는가」라고 하였다.

이상의 문헌들을 보면 경포대는 경포호수의 서쪽 언덕의 봉우리에 있고, 이 정자는 신라 때부터 있었던 것으로 영랑선인이 그의 무리들과 함께 차를 끓여 마시며 놀던 곳이라고 한다. 이곳에 당시 선랑들이 차를 끓여 마시던 석조(石竈), 석지(石池), 석구(石臼)가 있었다는데 지금은 어디로 갔는지 찾을 길이 없다. 그리고 경포대의 정자도 고려 충숙왕(忠肅王) 때 박숙이 중건(1326년)한 이래 8차에 걸쳐 중수를 하였는데, 현재의 건물은 조선 영조(英祖) 18년(1742년) 강릉부사 조하망(曺夏望)이 중건한 것이다. 지방 문화재 6호로 지정되어 있는 이 경포대는 정면 6칸, 측면 5칸, 팔작지붕이다.

⑤ 기타 위에서 소개한 정자들 이외에도 사원(寺院)과 화랑도들이 차생활을 하던 몇 군데의 사선대(四仙臺)와 총석정(叢石亭)과 영랑호(永朗湖) 등을 들 수가 있다. 사원으로는 지리산 쌍계사와 보령 성주사(聖住寺)와 장흥 보림사(寶林寺)와 남원 실상사(實相寺)와 제천 월광사(月光寺)를 꼽을 수 있다. 쌍계사는 진감선사가 중건한 절로서 우리나라 제일의 차밭(茶田)이 있는 곳이다. 조선 말까지만 해도 차를 만드는 제다장(製茶場)이 육조탑전(六祖塔殿) 앞에 있었다. 진감선사는 돌솥(石釜)에 항상 차를 달여 마셨는데 다정(茶亭)이나 다실이 별도로 있었는지는 알 수가 없다. 다만 평상시 거처하던 방에서 손쉽게 차를 끓여 마셨을 것이라는 추측 뿐이다. 복잡하고 까다로운 것을 싫어하는 분위기 때문이다.

성주사(聖住寺)는 백제 때 창건된 절로 신라 때에는 9선문(九禪門) 중의 하나가 되었다. 백제 법왕(法王)이 창건하여 오합사(烏合寺)라고 하였다. 그 뒤 신라 문성왕(文聖王) 때 낭혜화상(朗慧和尙)이 왕자 흔(昕)의 도움을 받아 대가람을 세우니 이것이 곧 성주사다. 문성왕은 성주사를 원찰로 삼고 사시로 차와 향을 보내주었다. 「성주사사적비문」에 보면 이때 중건한 건물이 9백여 칸에 이른다고 하였다. 이처럼 웅장하고 화려한 왕실의 원찰에 다실이나 다정이 없었을까. 같은 때 문성왕의 또 다른 원찰인 경주 남산의 창림사에는 다연원이라는 다실이 있었지 않은가. 더우기 창림사 「무구정광탑」의 탑원기를 찬(撰)한 김립지(金立之)가 성주사의 사적비를 찬하였으니 문성왕과 김립지가 창림사의 불사를 했고, 또 성주사의 대역사를 주도했다는 점을 보면 성주사에도 「다연원」과 같은 다실이 하나쯤 있었을 법하다. 그러나 그에 관한 자료가 하나도 발굴되지 않고 있다.

보림사(寶林寺)는 헌강왕(憲康王) 때에 보조선사(普照禪師)가 개산(開山)한 9선문(九禪門) 중의 하나로 가지산문(迦智山門)의 본도량이다. 보조선사는 한때 당나라에 가서 수학하고 귀국했는데, 헌안왕(憲安王)이 깊은 정의(情宜)로 항상 차(茶)와 약(藥)을 보내주었다. 보림사에는 지금도 차나무가 많이 야생하고 있으며, 6․25 직전까지만 해도 전다(錢茶)를 만들던 제다공장(製茶工場)이 경내에 있었다. 그리고 남원 실상사(實相寺) 역시 9선문 중의 하나로 증각대사(證覺大師)가 개산하고 수철화상(秀澈和尙)이 일으킨 절이다. 수철화상은 증각대사의 뒤를 이어 실상사를 크게 중흥시켰는데, 차를 매우 즐겨 마셨다고 한다. 실상사는 차산지에 인접해 있는 사찰이다.

그 외에도 화랑도들이 차생활을 하던 사선대(四仙臺), 총석정(叢石亭), 영랑호(永朗湖) 등이 있는데 이곳들은 화랑들의 주거지요 수행처이다. 여기에서 화랑들은 먹고 마시며 도를 닦고 생활을 했다. 이곳 역시 한송정이나 경포대와 마찬가지로 그들이 사용한 다구(茶具)들이 전해졌을 것으로 사료되나 지금은 찾을 수가 없고, 다만 그들이 선유하던 자취와 흔적만이 완연하다. 6. 신라의 풍류도(風流道)와 화랑 고조선(古朝鮮)의 선교(仙敎)는「풍류도(風流道)」를 만들어냈고, 이 풍류도의「풍류정신」은 훗날 한국의 차정신으로 발전하였다. 신라의 화랑인 난랑(鸞郞)을 위해서 건립한「난랑비서(鸞郞碑序)」에 보면, 「나라에 현묘(玄妙)한 도(道)가 있으니 풍류(風流)라고 한다. 그 교(敎)를 창설한 근원은 선사(仙史)에 자세히 실려 있다. 실은 삼교(유교, 불교, 도교)를 포함하여 모든 사람을 교화하는 것이다. 즉 집에 들어와서는 효도하고 벼슬길에 나가서는 나라에 충성하는 것은 노사구(魯司寇:孔子)의 뜻과 같은 것이요, 무위(無爲)로 일을 하고 말없이 가르침을 행하는 것은 주주사(周柱史:老子)의 종지(뜻)와 같은 것이요, 악한 일을 하지 말고 착한 일을 받들어 행하는 것은 축건태자(竺乾太子:釋迦)의 교화와 같은 것이다」라고 하였다.

이상의 글은 최치원(崔致遠) 선생이 지은 비문으로 그 일부인 서문(序文)만 삼국사기(三國史記)에 전한다. 전문이 전하지 않기 때문에 더 자세한 내용은 알 수가 없지만, 신라에는「풍류도」라는 숭고한 가르침이 있어 화랑도는 이 가르침을 실천하며 수련했다는 것이다. 이 풍류도에 대해서는 선사(仙史)에 상세히 전한다고 했으나, 선사가 전해지지 않아 알 수가 없다. 다만 이 풍류도는 삼교(三敎)의 장점을 다 겸비하고 있는 훌륭한 가르침이며, 우리 고유의 신선사상인「선교」에서 유래된 것이라고 한다. 신라의 대표적인 국선(國仙)이자 화랑인 사선(四仙)의 행적을 살펴보면 알 수 있듯이 이 풍류도는 신라 화랑의 정신적인 지도이념이자 실천수행의 덕목(德目)이 되었다. 이들이 산수간에 살면서 세속적인 것은 피하고 자유분방하며 호쾌한 생활을 즐겼다.

이 점에 대해서 이능화(李能和) 선생은 조선도교사(朝鮮道敎史)에서 다음과 같이 말하고 있다. 「신라의 화랑을 국선(國仙)이라 하고 그 교(敎)를 풍류(風流)라고 한 것은 대개 얼굴에 분(粉) 바르고 구슬(珠)로 장식하고 산수를 찾아 가악(歌樂)으로 즐긴데서 생긴 이름이다」하였고, 또 말하기를 「신라를 논하는 사람은 그 정체(政體)가 무위자연의 교(無爲自然之敎)와 같다고 하지만, 오직 그 뿐이 아니라 신라 일대(一代)에는 모든 사람이 산수(山水)에 소요하고 풍월(風月)을 음영(吟詠)했던 것은 모두 선(仙) 사상에서 연유한 것이다. 그래서 명구승지(名區勝地)에는 신선의 자취가 많다고 한다.」 이처럼 화랑은 그 근본이 선(仙) 사상에 근원을 두고 있으며「풍류도」를 교로 삼고 있다는 것이다. 또 단재(丹齋) 신채호(申采浩) 선생은 말하기를, 「선가(仙家)는 신라의 국선으로 보며, 그 시원은 삼한(三韓)의 소도(蘇塗)의 제관으로서, 고구려는 조의선인(皂衣仙人)이라」고 하였다. 고구려의 조의선인도 따지고 보면 신라의 국선과 같은 선인이며, 그 시원은 삼한의 소도에 제사를 주관하는「제사장」을 가리킨다고 하였다. 제정일치(祭政一致)시대의 제사장은 곧 통치자이자, 왕이요, 임금이다. 그러면 고조선의 선맥(仙脈)이 어떻게 신라의 화랑인 국선으로 이어져 왔으며 풍류도가 전해졌는가를 살펴보도록 하겠다.

조여적(趙汝籍:朝鮮)의 청학집(靑鶴集)에 보면, 「우리나라 도류총서(道流叢書)에 환인진인(桓因眞人)이 동방선파(東方仙派)의 조종(祖宗)이고 환웅천왕(桓雄天王)은 환인의 아들이다. 아버지의 뜻을 이어 풍우(風雨)와 오곡(五穀) 등 360여 가지의 일을 주재하여 동방 백성을 교화시키더니, 단군(檀君)이 또 그 업을 이어 교화를 편 지 천년만에 구이(九夷)가 함께 받들어 단군을 천왕으로 모셨다. 작은 정자와 버들 대궐(蓬亭柳闕)에 살면서 머리를 땋아 드리우고 소를 타고 다니면서(陶髮跨牛) 백성을 다스린 지 1048년에 아사달산(阿斯達山)에 들어가 신선이 되었다. 그 후 문박(文朴)씨가 아사달산에 살고 있었는데, 그는 용모가 아름답고 눈동자가 모난 특출한 분으로 단군의 도를 잘 전하였다. 영랑(永郞)은 향미산(向彌山) 사람으로 나이가 90이 되어도 안색이 어린아이 같았으며 노우관(鷺羽冠)을 쓰고 철죽장(鐵竹杖)을 짚고 산수에 소요하며 마침내 문박(文朴)의 업을 전하였다. 또 마한시대(馬韓時代)에 신녀(神女) 보덕(寶德)이 바람을 타고 다니며 거문고를 안고 노래를 부르니 그 모습은 가을물의 부용과 같이 아름다웠다. 이 이가 영랑의 도를 이어 받은 것이다.

홍만종(洪萬宗)이 지은 해동이적(海東異蹟)에는, 신라 때 사선(四仙)은 즉 술랑(述郞), 남랑(南郞), 영랑(永郞), 안상(安詳)인데, 모두 영남사람이라고도 하고 혹은 영동사람이라기도 한다. 고성(高城) 해변에서 사흘을 같이 놀고도 돌아가지 않으므로 그 지명을 삼일포(三日浦)라 한다. 포 남쪽에 작은 봉우리가 셋이 있는데, 봉우리 위에 돌굴(石龕)이 있고, 봉우리 북쪽 벼랑에는 붉은 글씨로 영랑도남석행(永郞徒南石行)이란 여섯 글자가 쓰여 있다. 여기 남석행이란 남랑(南郞)을 말한 것이다. 작은 섬에 예전에는 정자가 없더니 존무사(存無使), 박공(朴公:淑)이 정자를 세우더니 즉 사선정(四仙亭)이다. 또 단혈(丹穴)이 군 남쪽 십리되는 곳에 있고 통천(通川)에는 사선봉(四仙峰)이 있으니 모두 사선이 놀던 곳이다. 간성(杆城)에 선유담(仙遊潭)과 영랑호(永郞湖)가 있고, 금강산에 영랑봉이 있고, 또 장연(長淵)에 아랑포(阿郞浦)가 있고 강릉에 한송정(寒松亭)이 있고 정자 밑에 다천(茶泉)과 돌솥(石釜)과 돌절구(石臼)가 있는데 다 사선이 놀던 곳이다」라고 하였다.

또 백악총설(白岳叢設)에 보면, 향미산인(向彌山人:永郞)이 말하기를,「선도가 천하에 있다면 중국은 황제(黃帝)가 광성자(廣城子)에게 배운 것이고, 우리 동방은 문박(文朴)이 환인(桓因)의 연원을 얻음으로써 깨끗하고 맑은 학문을 전하게 된 것이다」고 하였다. 또 남석행(南石行)은 말하기를,「환인진인(桓因眞人)이 대왕씨(大王氏)에게 시켜서 시서(始書)를 짓게 하고 종서(終書)는 일월성신(日月星辰)과 천지산천의 이치와 성명(性命)의 근원과 신도묘덕(神道妙德)의 교훈을 쓴 것으로서, 대왕씨로 하여금 이 글을 중외(中外) 선관(仙官)에게 펴게 하였다. 대왕씨는 그 무리들과 함께 환인(桓因)을 문조씨(文祖氏)라 하니 그 글이 문박(文朴)으로부터 을밀(乙密), 영랑(永郞), 안류(晏留), 보덕(普德), 성녀(聖女)들에 전하여졌다.」

이상과 같이 우리나라의 선맥은 환인(桓因)으로부터 환웅(桓雄)에게 이어지고 다시 단군(檀君)으로 이어지며 단군에게서 문박(文朴)으로 문박에서 영랑과 을밀(乙密)로 이어지며 영랑에게서 보덕(寶德), 남석행(南石行), 술랑(述郞), 안상(安詳) 등으로 이어졌다. 신라 때의 대표적인 국선을 들면 영랑, 술랑, 남석행, 안상을 꼽을 수 있다. 이들은 모두 차(茶)의 달인이요, 이름 높은 화랑이다. 처음에는 화랑을 가리켜 국선(國仙), 선랑(仙郞) 또는 원화(源花)라고 불렀는데, 후에는 모두 화랑이라고 부르게 되었다. 원효(元曉), 충담(忠談), 월명(月明), 최치원(崔致遠) 등 신라차의 달인들 대부분이 화랑 출신이거나 신선사상을 가진 분들이다. 이런 점으로 볼 때 고조선의 신선사상을 가진 「선인」들의 차생활이 신라 화랑으로 이어져 왔음을 알 수가 있다. 7. 신라시대의 헌다의식(獻茶儀式) 신라시대의 헌다의식은 문헌에 자세한 설명이 전하지 않기 때문에 그 의식(儀式)과 절차(節次)에 대해서 상세히 알 수가 없다. 다만 헌다의식(獻茶儀式)을 지냈던 사례와 그 대상과 헌다의식을 지냈던 사람들의 신분만을 확인할 수 있으며 헌다의식의 큰 형태와 종류를 구분해 볼 수가 있다. 그리고 이러한 헌다의식이 고려시대의 진다의식(進茶儀式)으로 발전되어 왔음을 확인할 수 있는 것 뿐이다. 그러면 헌다의식을 지냈던 사례를 살펴보도록 하자. ① 가락국(駕洛國)의 헌다의식 가락국의 시조 수로왕묘(首露王廟)에 헌다한 기록은 삼국유사(三國遺事) 권2 가락국기(駕洛國記)에 보면 나와 있다. 「신라 제30대 법민왕(法敏王:文武王) 용삭(龍朔) 원년 신유(辛酉:661년) 3월일에 왕은 조서를 내렸다. 『가야국(伽倻國) 시조의 9대손 구형왕(仇衡王)이 이 나라에 항복할 때 데리고 온 아들 세종(世宗:奴宗)의 아들인 솔우공(率友公:率支公), 공의 아들 서운잡간(庶云雜干:舒玄)의 딸 문명황후(文明皇后)께서 나를 낳으셨으니, 시조 수로왕은 어린 나에게 15대조가 된다. 그 나라는 이미 없어졌지만 그를 장사지낸 묘는 지금도 남아 있으니 종묘에 합해서 계속하여 제사를 지내게 하리라』 이에 그 옛터에 사자(使者)를 보내서 묘에 가까운 상전(上田) 30경(頃)을 공영의 자(資)로하여 왕위전(王位田)이라 부르고 본토에 소속시키니, 수로왕의 17대손 갱세급간(賡世級干)이 조정의 뜻을 받들어 그 밭을 주관하였다. 그리하여 해마다 명절이면 술과 단술을 마련하고 떡과 밥, 차(茶)와 과실 등 여러 가지를 갖추고 제사를 지내어 해마다 끊이지 않게 하고, 그 제사날은 거등왕(居登王)이 정한 연중 5일을 변동하지 않으니, 이에 비로소 그 정성어린 제사는 우리 가락국에 맡겨졌다. 거등왕이 즉위한 기묘년(己卯年:199년)에 편방(便房)을 설치한 뒤부터 구형왕 말년에 이르는 330년 동안 묘에 지내는 제사는 길이 변함이 없었으나 구형왕이 왕위를 잃고 나라를 떠난 후부터 용삭 원년 신유(申酉:661년)에 이르는 60년 사이에는 이 묘에 지내는 제사를 이따금 빠뜨리기도 했다.」 『新羅第三十王法敏龍朔元年辛酉三月日 有制曰, 朕是伽耶國元君九代孫仇衡王之 降于當國也. 所率來子世宗之子, 率友公之子, 庶云匝干之女, 文明皇后寔生我者, 玆故元君於幼沖人. 乃爲十五代始祖也. 所御國者己曾敗. 所葬廟者今尙存. 合于宗조. 續乃祀事. 仍遺使於黍離之趾. 納近廟上上田三十頃. 爲供營之資. 號稱王位田. 付屬本土. 王之十七代孫 賡世級干 祗과朝旨. 主掌厥田. 每歲時釀취醴. 設以餠飯茶菓庶差等尊. 年年不墜. 其祭日 不朱居登王之所定年內五日也. 芬苾孝祀. 於是乎在於我. 自居登王卽位己卯年置便 「房, 降及仇衡朝末, 三百三十載之中, 享廟禮曲(典), 永無違者. 其乃仇衡失位去國. 逮龍朔元年辛酉. 六十年之間. 享是廟禮, 或闕如也』

신라 30대 문무왕은 가락국 시조 수로왕의 15손이다. 그가 왕위에 오르자 조서를 내려 수로왕의 묘를 종묘에 합하고 왕위전(王位田) 30경을 내려 거등왕(가락국 2대)이 정한 연중 5일의 제사날을 지켜 제사를 지내게 하였다. 이때 수로왕의 17대손인 갱세급간이 조정의 뜻을 받들어 해마다 제사를 지냈는데, 술과 단술, 떡과 밥, 차(茶)와 과일을 제수로 마련하여 올렸다. 이와 같이 수로왕묘에 제사를 지낼 때 차(茶)를 올리는 헌다의식이 있었는데 그 절차나 의식은 알 수가 없지만은 대단히 성대하게 지냈을 것으로 생각한다. 그 연유는 가락국의 구형왕이 신라에 나라를 바치고 항복한 이후로 약 60여 년간 제사를 제대로 지내지 못하여 못내 아쉬워한 문무왕의 각별한 배려로 다시 제사를 지내게 된 것이니, 그 절차나 제물이 모두 격식에 맞고 법도에 어긋나지 않도록 정성을 다했을 것이기 때문이다. 이같은 헌다의식은 「제례시 헌다의식」과 크게 다르지 않은 의식행사이다. 그리고 수로왕의 제사에 차를 올리는 헌다의식은 선왕묘(先王廟)에 헌다하는 의식의 효시이며, 고려시대나 조선시대에도 선왕묘에 헌다하는 의식이 있었는데, 이는 신라 때부터 전해 내려온 위풍이다. 그 격식과 절차는 유가적(儒家的)이며 불가적(佛家的)인 성격을 함께 띠고 있을 것이다. ② 보천 효명(寶川 孝明)의 헌다의식 보천 효명 두 태자가 문수보살(文殊菩薩)께 헌다한 기록은 삼국유사 권3 대산 오만진신(臺山五萬眞身)에 나와 있다. 「두 태자는 항상 골짜기 속의 물을 길어다가 차를 달여 공양하고 밤이 되면 각각 자기 암자에서 수도를 했다.(중략) 50년 동안 참 마음을 닦았더니 도리천(忉利天)의 신이 삼시로 법을 듣고 정거천(淨居天)의 무리들은 차를 달여 바치고 40명의 성인(聖人)들은 10척 높이 하늘을 날며 항상 그를 호위해 주었다」또 삼국유사 권3 명주오대산보질도태자전기(溟州五臺山寶叱徒太子傳記)에 보면, 「진여원(眞如院)에는 문수보살이 매일 이른 아침이면 서른 여섯 가지 모양(36형)으로 변화하여 나타났다. 두 태자는 함께 예배하고 날마다 이른 아침이면 골짜기의 물을 길어다가 차를 달여 일만진신(一萬眞身)의 문수보살에게 공양했다」 『眞如院地. 文殊大聖每日寅朝化現三十六 形. 雨太子竝禮拜. 每日早朝汲于洞水. 煎茶供養一萬眞身文殊』 보천 효명 두 태자는 강원도 오대산 상원사(上院寺) 골짜기에 들어가 수도를 했는데 매일 아침 골짜기의 물을 길어다가 차를 달여 문수보살께 공양을 했다. 두 태자가 문수보살게 헌다한 의식과 절차에 대해서는 알 수가 없고, 다만 불보살(佛菩薩)께 헌다하는 의식이 이때부터 있었다는 사실은 매우 중요한 일이다. 문수보살께 헌다공양한 의식은 「불교적 헌다의식」으로 그 대상이 불보살과 역대조사 스님들에게까지 확대되어 오늘날까지 내려오고 있다. 오늘날 「사원다례(寺院茶禮)」의 시원은 신라 때 헌다의식으로부터 시작되었음을 알 수가 있다. 그리고 그 당시 헌다의식은 그리 까다롭고 복잡하지 않으며 예나 지금이나 차 한 잔을 정성껏 달여 불전(佛殿)에 올리고 예배하면 되는 것이다. 그 뒤 보천태자가 오대산 신성굴(神聖窟)에 들어가 50년 동안 수도를 했는데, 정거천의 천인(天人)들이 감동하여 매일 차를 달여 공양을 했다. 하늘나라 사람들이 인간에게 차공양을 올린 예는 보기 드문 일이다. 이처럼 헌다하는 마음은 존경과 사랑의 표시로 덕있는 사람이나 어진 선비에게 올리는 최상의 예우이다. ③ 충담사의 헌다의식 충담사가 미륵세존께 헌다한 기록은 삼국유사 권2 경덕왕 충담사에 나온다. 「스님 한 분이 있는데 누더기 옷(衲衣)를 입고 등에는 걸망(櫻筒)을 지고 남쪽에서 오고 있었다. 왕이 기쁘게 누상(歸正門)으로 맞아들였다. 그 걸망 속을 보니 다구(茶具)가 들어 있었다. 왕이, 그대는 누구시오? 스님이, 충담이라 하옵니다. 왕이, 어디서 오는 길이요? 스님이, 소승은 해마다 삼월삼짓날(3月3日)과 구월중구날(九月九日)이면 차를 달여 남산 삼화령의 미륵세존께 공양을 올리는데 지금도 올리고 돌아오는 길입니다」라고 하였다. 충담사는 신라차의 개조라고 일컬어지는 분인데, 매년 삼월삼짓날과 구월중구날이면 남산 삼화령(三花嶺)의 미륵세존(彌勒世尊)께 차공양을 올렸다고 한다. 충담선사가 차 공양을 올리는 중삼중구(重三重九)날은 우리나라 일년 명절의 하나로 조상님께 모든 백성들이 산천에 제사 지내거나 조상님께 제사를 지내는 날이다. 이날 충담선사는 승려로서 「미륵세존」께 차(茶)로써 제사를 올린 것이다. 이처럼 미륵부처님께 차로써 공양을 올리는 「헌다의식」은 신라 때 유행하던 풍속이다. 충담선사가 헌다공양을 하던 의식과 절차에 대해서는 상세히 알 수가 없지만, 간단한 다구를 걸망 속에 넣어 메고 다니는 점으로 보아, 야외에서 간편하게 차를 달일 수 있는 정도로 편리하고 간단했을 것이다. 그저 간단하게 차 한잔을 달여 올리고 배례하는 것으로 마쳤는지도 모른다. 이상으로 간략하게 신라시대 헌다의식의 사례들을 살펴보았다. 여기에서 정리를 해본다면 첫째로 가락국 시조 수로왕묘에 헌다하는 의식은 「제례시 헌다의식」의 예가 되었고, 둘째로 보천 효명태자가 문수보살에 헌다하는 의식은 「불교적 헌다의식」의 예가 되었으며, 셋째로 충담사의 미륵세존께 헌다하는 의식도 부처님께 헌다하는 「불교적 헌다의식」의 실례이다. 결과적으로 헌다하는 대상은 불보살과 선왕께 하는 의식이 주류를 이루고 있다. 8. 신라차의 유적(遺蹟) ① 법주사 희견보살 찻잔 속리산 법주사 희견보살상(俗離山 法住寺 喜見菩薩像)은 충북 지방유형문화재 제38호(1976년 12월 23일 지정)로 미륵대불상 앞에 있다. 머리에 커다란 찻잔을 이고 있는데 마치 시골 여인네가 머리에 물동이를 이고 있는 모습과 흡사하다. 신라 33대 성덕왕(聖德王) 19년(720년)에 조성되었다고 전하는 희견보살상은 미륵부처님께 차공양을 올리는 공양상으로 머리에 이고 있는 찻잔과 찻잔받침, 그리고 보살상과 보살이 밟고 있는 지대석으로 구분된다. 그러면 미륵부처님께 차공양을 올리는 희견보살이란 어떤 분인가. 불학대사전(佛學大辭典)에 보면 희견보살은 약왕보살(藥王菩薩)의 전신으로 일찌기 자기 몸을 태워 법화경(法華經)에 공양한 이로 일체중생희견보살(一切衆生喜見菩薩)이라고 한다. 법화경 약왕보살본사품(藥王菩薩本事品) 제23조에 보면 「이 일체중생희견보살이 고행을 즐겨 익히고 일월정명덕불(日月淨明德佛)의 법 가운데서 정진하고 수행하여 일만이천년 동안을 일심으로 부처를 구하더니, 마침내 일체색신삼매(一切色身三昧)를 얻었느니라. 이 삼매를 얻은 일체중생희견보살은 마음이 크게 환희하여 생각하기를 내가 일체색신삼매를 얻은 것은 다 이 법화경을 들은 힘 때문이니라. 나는 이제 일월정명덕불과 법화경에 마땅히 공양하리라 하고 즉시 삼매에 들어가 허공 가운데 만다라꽃과 전단향을 구름처럼 비오듯 내려 공양했다. 이처럼 공양을 마치고 삼매에서 일어나 스스로 생각하기를 내가 비록 신통력으로 부처님께 공양했으나 몸으로써 공양하는 것만 같지 못하리라 하고 곧 여러 가지 전단, 훈육, 도루바의 향과 필력가, 침수, 교항들을 먹고, 또 일천이백년 동안 첨복 등의 꽃향유를 마시며 또 몸에 바르고 일월정명덕불 앞에서 하늘 보배옷으로 스스로 몸을 감싸고 거기에 향유를 부어 적신 뒤 신통력의 발원으로써 몸을 태우니 그 광명이 80억 항아사의 세계를 두루 비추셨다.」 이와 같이 자기 몸을 태워서 일월정명덕불께 공양한 이가 희견보살로서 지금은 약왕보살이라고 부르고 있다. 이 보살이 미래의 부처님인 미륵불께 차공양을 올리고 있는 것이다. 그러나 지금까지 알려진 바에 의하면 보살이 올리는 공양구가 「향로」라고하여 향공양을 올리고 있다고 말했다. 하지만 이 공양기는 향로라기 보다는 찻잔에 가깝다. 이형석(정신문화연구원)씨도 밝힌 바 있지만, 기형을 보면 향로와 찻잔은 분명히 다르다. 향로는 향을 피울 수 있도록 화로처럼 길다란 발이 달려 있는 것이 대부분이며, 찻잔은 찻물을 담을 수 있도록 완(碗)이나 잔(盞)의 형태가 대부분이다. 그런데 이 공양기는 완과 잔의 모양을 하고 있다. 잔의 외면에는 앙련(仰蓮) 문양이 선명하게 부각되어 있고 잔굽도 전형적인 잔의 굽을 닮고 있다. 이 희견보살공양상의 크기는 213cm로 보살상이 136cm이고 찻잔이 42.5cm이며 지대석이 34.5cm이다. ② 석굴암 보현보살 찻잔 토함산 석굴암 보현보살입상(吐含山 石窟庵 普賢菩薩立像)은 국보 제24호로 지정(1934년 8월 27일)되어 있는 석굴암의 주실인 원형 돔 안 오른쪽에 맨발로 연화대 위에 서 있다. 이 석굴암은 찬란한 불교문화를 꽃피웠던 신라 경덕왕 때의 재상 김대성(金大成)이 그의 전생 부모를 위하여 경덕왕10년(751년)에 석불사(石佛寺)를 짓기 시작하여 20여 년에 걸쳐 조성된 인공석굴사원이다. 김대성이 완성을 보지 못하고 죽으니(774년) 나라에서 즉시 이 일을 맡아 완성하였다고 전해온다. 가히 동양불교예술의 극치라고 할 수 있는 이 석굴암은 석실 앞에 전실(前室)을 마련하여 좌우로 팔부신중(八部神衆)이 도열해 있고, 본존에게로 들어가는 비도(扉道) 입구 좌우에는 금강력사(金剛力士)와 사천왕(四天王)이 지키고 있고, 원형 돔 안에는 중앙의 본존불을 중심으로 십대제자와 보살과 천신(天神)들이 둘러싸고 있다. 이 주실 오른편에 몸을 오른쪽으로 틀어 굴 안의 본존불을 바라보는 측면상으로 부조되어 있는 보현보살입상이 있다. 머리 주변에는 원형의 광배가 부각되어 있고 화려한 보배관을 쓰고 눈, 코, 입이 유려하며 입술에는 채색한 자국이 역연하다. 가슴에는 목걸이를 걸었으며 양어깨와 목에서 연결된 영락은 가슴에서 모였다가 두 줄로 길게 밑으로 늘어뜨렸다.

오른손은 높이 들어 찻잔을 받쳐들고 왼손은 내려 가볍게 옷자락을 밀치고 있는데 살이 포동포동한 팔에는 체온이 감도는 듯하다. 우아하고 유연한 몸매의 여성적인 아름다움과 자애로운 미소에서 이 보살이 지닌 중생교화의 자비심을 엿볼 수 있다. 보현보살은 문수보살과 함께 석가여래의 협시(脇侍)보살로 유명한데, 문수보살은 여래의 왼편에서 여러 부처님의 지덕(智德) 체덕(體德)을 맡고 보현보살은 오른쪽에서 이덕(理德), 정덕(定德), 행덕(行德)을 맡는다. 문수보살과 함께 일체 보살의 으뜸이 되어 언제나 여래의 중생제도하는 일을 돕고 중생들의 목숨을 길게 하는 덕을 가졌으므로 보현연명보살(普賢延命菩薩) 또는 연명보살이라고도 한다. 이 보살이 오른손에 찻잔을 받쳐들고 부처님을 향하고 있다. 부처님께 차공양을 올리는 모습이다. ③ 화엄사 연기조사 효대 지리산 화엄사 연기조사 효대(智異山 華嚴寺 緣起祖師 孝坮)는 국보 제35호로 지정(1934년 8월 27일)되어 있는 사사자삼층석탑(四獅子三層石塔) 앞에 있는 석등(石燈)이다. 각황전(覺皇殿) 뒤 잔등에 이 3층석탑과 석등이 있는데, 한국불교연구원에서 간행한 화엄사 편에 보면 「자장율사(慈藏律師)가 연기조사의 효성을 추앙하여 건립한 불사리(佛舍利) 공양탑(供養塔)이라고 한다. 따라서 석탑의 기본형은 이중기단에 삼층석탑의 형태를 취하고 있으나 상층기단에서 특이한 의장(意匠)을 보이고 있다. 즉기단의 귀퉁이 기둥과 받침 기둥을 생략하고 사방에 네 마리의 사자가 머리로써 석탑을 받치고 있으며, 또 그 중앙에 직립한 승상(僧像) 역시 합장하여 머리로써 탑을 받들고 있다.

이 승상이 바로 연기조사의 어머니인 비구니 스님의 모습이라 하며, 또 이와 병행하여 바로 앞에는 같은 시대 작품으로 보이는 석등이 있다. 이 석등 역시 아래쪽에 궤좌(跪坐)한 승상을 나타내고 있다. 이러한 기발한 석탑과 석등은 결국 연기조사의 효성을 나타내는 것으로서, 석탑 중앙에 직립한 승상은 연기조사의 어머니 비구니상이며, 그 아래 석등을 이고 궤좌한 승상은 연기조사의 모습이라 한다. 「효성이 지극한 연기조사가 불탑을 받들고 서 있는 어머니께 석등을 머리에 이고서 차공양을 올리는 모습」이라고 하였다.

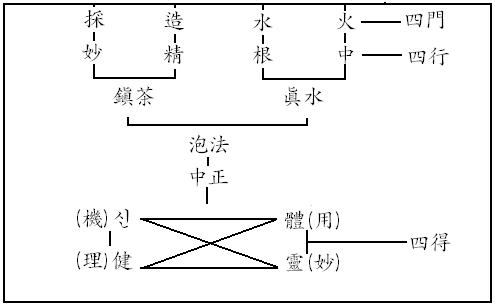

이와같이 3층석탑을 받치고 있는 승상을 연기조사의 어머니인 비구니상이며, 석등을 이고 있는 승상을 연기조사상이라고 하여 연기조사가 찻잔을 들고 어머니께 차공양을 올리는 모습이라고 하였다. 하지만 이것은 잘못된 견해이다. 조선 총독부에서 간행한 조선고적도보(朝鮮古蹟圖譜)에 보면, 연기조사의 어머니가 아니고 자장율사상이라고 하며, 석등을 이고 있는 승상이 왼손으로 들고 있는 것은 찻잔이 아니고 사리(舍利) 같은 것을 받쳐들고 있는 모습이다. 1916년 3월 31일 발행한 조선고적도보 권 4,489면의 사진을 보면 당시 사진에는 둥그런 구슬 같은 것이 찻잔 같은 그릇 위에 올려져 있다. 그런데 언제인가 이 구슬 같은 것이 떨어져나가고 지금은 잔같은 모양만 남아 있다. 이것을 본 사람들이 말을 만들어 찻잔이라고 하고, 연기조사에까지 소급시켜 찻잔 이야기를 꾸며내기에 이른 것이다. 9. 신라시대 행다법(行茶法) ① 팽다법(烹茶法) 팽다법이란 찻물을 끓이는 탕관(湯罐)에 차를 넣어서 끓여 마시는 방법인데 먼저 찻물을 돌솥에 넣어 끓인다. 찻물이 다 끓게 되면 탕관 뚜껑을 열고 그 탕 속에 덩어리차(團茶, 餠茶)나 가루차(덩어리차를 맷돌에 갈아서 가루로 만든 것)를 넣어서 한 번 살짝 더 끓인 다음에 뚜껑을 열고 표주박으로 떠내서 찻잔에 골고루 나누어 따라서 마신다. 이렇게 끓인 차는 맛이 쓰고 떫으며 향도 좋지 않기 때문에 훗날 점다법(點茶法)으로 발전하게 되었다. 해동역사(海東繹史)에 보면 신라 때 왕자 김지장(金地藏) 스님이 읊은 다시(茶詩)가 한 편 전해지는데 그 싯귀에 「물갓 집에서 항아리에 물을 채워 달을 청하던 일도, 차를 달여 잔 속에 꽃놀이도 그만 두려네(漆甁澗底體招月 烹茗甌中罷弄花)」하였다. 지장법사(地藏法師)는 중국의 청양현 구화산(九華山)에 들어가 수도를 해 등신불(等身佛)이 된 스님으로 진덕여왕(647~654년)의 네째 아들이다. 법사는 팽다법으로 차를 달여 찻잔에 따라 물결지는 문양과 꽃송이를 띄워서 보고 즐기는 꽃놀이를 하였다.

최치원 선생이 찬한 지리산 쌍계사에 있는 진감선사대공탑비명(眞鑑禪師大空塔碑銘)에 보면 「중국차(漢茗)를 공양하는 이가 있으니 섶나무로 돌솥에 불지피고 가루를 만들지 않은 채로 끓여 마시며 말하기를 나는 이 맛이 어떠한지 알지 못한다. 배(창자)를 적실 뿐이다 했으니 참(眞)됨을 지키고 속(俗)됨을 싫어함이 이와 같았다.」 어떤 사람이 진감선사에게 선물한 중국차는 덩어리차(餠茶)였다. 이 덩어리차를 선사는 가루로 만들지 않고 덩어리 채로 끓여마셨는데 당시에는 덩어리차를 가루를 내서 마시는 방법이 일반화되어 있을 때였다. 이 덩어리차를 마시는 방법은 두 가지가 있다. 첫째는 덩어리차를 맷돌(茶磨)에 갈아서 가루로 만들어 돌솥의 끓는 물 속에 넣어 끓여서 마시는 방법이고, 둘째는 덩어리차를 맷돌에 갈지 않고 덩어리 채로 돌솥의 끓는 물 속에 넣어 끓여서 마시는 방법이다. 전자는 끓는 물 속에 찻가루를 넣어서 잠시 끓이면 차가 우러나게 된다. 이때 차를 표주박으로 떠내 찻잔에 골고루 나누어 따라 마시게 된다. 이와 같은 방법은 훗날 말차(末茶) 마시는 방법으로 발전하였는데 찻가루를 더욱 미세하게 갈아서 다완(茶碗)에 넣고 끓인 탕수를 한 잔쯤 다완에 부어 다선(茶筅)으로 저어서 거품을 내 마시는 것이다. 이처럼 마시는 방법은 고려 때 들어와서 더욱 성행하였다. 후자는 덩어리차를 돌솥의 끓는 물 속에 넣어 잠시 더 끓이면 우러나게 되는데 그때 차를 떠내 찻잔에 나누어 따라 마신다. 이러한 방법은 후에 서민들이 약용으로 마시는 음다법으로 이어져왔다. 지금도 전라도 강진 해남 장흥 등지에서는 감기몸살이 나면 덩어리차를 약탕관에 냉수(冷水)와 생강(生薑)을 함께 넣고 달여서 마신다. 이것은 차라기 보다 약(藥)이 되는 것이다. 그래서 최근까지 이 지방에서는 차를 음료보다 약으로 더 많이 애용해 왔다. ② 전다법(煎茶法) 전다법이란 다관(茶罐)에 잎차(葉茶)와 탕수(湯水)를 넣어 우려서 마시는 것을 말하는데, 먼저 탕관에 찻물을 끓인다. 다관에 잎차를 넣은 다음 알맞게 끓인 탕수를 부어 넣는다. 다관 뚜껑을 닫고 잠시 기다리면 차가 우러나게 되는데 이때 차를 찻잔에다 골고루 나누어 따라서 마신다. 오늘날 우리들이 많이 상용하는 방법인데 주로 잎차를 우려 마시는 방법이다. 신라 때 전다법으로 차를 끓인 사례를 보면, 첫째 충담사가 규정문 루상에서 경덕왕께 끓여드린 예가 있고, 둘째 보천(寶川) 효명(孝明) 두 왕자가 오대산에 들어가 수도를 하면서 매일 문수보살께 차를 달여 올린 때가 있다.

삼국유사에 보면 충담사가 매년 삼월삼짓날과 구월중구날이면 남산 삼화령의 미륵세존께 차를 달여 올리는데 그때도 차를 올리고 돌아오는 길이었다. 그날 경덕왕은 귀정문에 올라 잠시 쉬고 있었는데, 문득 고승 한 분을 모시고 고담청론(高談淸論)을 듣고 싶었다. 그래서 주위 신하들을 시켜 고승 한 분을 모셔오도록 명했다. 마침 충담사가 반월성(半月城) 남쪽 길을 가다가 경덕왕께 불려갔다. 경덕왕의 부탁으로 차를 한 잔 정성껏 달여 올렸는데, 찻잔에서는 기이한 향기가 나고 맛이 특이했다. 경덕왕께 달여 올린 차는 전다법(煎茶法)으로 끓인 잎차였다. 경덕왕은 충담사께 차대접을 받고나서 안민가(安民歌)를 지어달라고 부탁을 하고, 충담사는 명을 받아 안민가를 지어드리니 왕은 국사로 봉하고자 하였다. 그러나 충담사는 굳이 사양하고 산문으로 돌아갔다. 둘째 보천 효명 두 왕자는 신문왕의 아들로서 일찍이 출가할 뜻이 있어 두 형제가 서로 상의하더니 오대산으로 들어갔다. 형(보천)은 상원사(上院寺) 터 아래 연꽃이 피어 있는 곳에 자리를 잡고 동생(효명)은 그곳에서 북쪽으로 6백보쯤 떨어진 곳에 역시 연꽃이 피어 있는 곳을 찾아 암자를 지었다. 두 형제는 항상 골짜기의 물(于洞水)을 길어다가 차를 달여(煎茶) 1만진신의 문수보살께 공양하고 밤이 되면 각각 자기 암자로 돌아가 도(道)를 닦았다. 이처럼 보천 효명 두 왕자는 매일 아침 차를 달여 문수보살게 올렸는데 이때 끓여 올린 차가 잎차로 끓이는 전다법(煎茶法)으로 달인 차이다. 또 이들이 차를 끓여 올리던 물은 한강의 발원지인 우중수(牛重水)를 말하는데 찻물로는 천하에 이름이 나 있는 물이다. ③ 점다법(點茶法) 점다법이란 가루차를 다완에 넣고 탕수를 부어 다선(茶筅)으로 저어 거품을 내서 마시는 차인데, 먼저 찻물을 탕관에 넣고 알맞게 끓인다. 찻물이 다 끓으면 다완(茶碗)을 준비하고 다완에 가루차(粉末茶)를 조금 넣고 표자로 탕수를 떠내서 부은 다음에 다선으로 저어 거품을 일군다. 거품이 구름처럼 파랗게 피어오르면 그 거품과 함께 마시는 것이다. 이러한 점다법은 돌솥에 차를 넣어서 끓여 마시던 팽다법에서 유래된 것으로 고려 때 가장 성행하였고 조선 중기 때까지 계승되어 오지만 임진왜란 이후에 급격히 쇠퇴하고 전다법이 성행하기에 이른다. 신라 때 점다법으로 차를 끓인 사례를 보면, 원효성사(元曉聖師)가 전라도 부안땅 원효방(元曉房)에 가서 살 때 백제승 사포(蛇包)가 달여 올린 차가 있다. 고려 때 문인 이규보(李奎報)가 쓴 남행월일기(南行月日記)에, 「속전에 의하면 사포성인이 옛날에 머물던 곳이라고 한다. 원효성사가 와서 사니 사포도 또한 와서 모시고 살았는데 차를 달여 원효성사께 드리려 하였으나 샘물이 없어 딱하게 여기던 차에 갑자기 바위 틈에서 맑은 물이 솟아 나왔는데 맛이 젖같이 매우 달았다. 사포는 이로써 늘 차를 달였다(點茶)」고 한다. 시중을 들던 사포가 원효스님께 늘 달여 올리던 차는 가루차(粉末茶)로서 점다법으로 차를 달인 것이다. 이러한 다풍(茶風)을 흠모하던 한 노승이 수백 년이 지난 뒤에도 잊지 않고 부처님과 원효스님의 진용을 모시고 시자도 없이 혼자서 살고 있다. 방 안에는 취사도구도 없이 찻잔 한 개 뿐이다. 배가 고프면 래소사(來蘇寺)에 가서 하루 한 끼만 얻어 먹는다고 한다. 이러한 점다법(點茶法)은 가루차(粉末茶)를 끓일 때 전용하는 방법으로 우리나라는 다례의식(茶禮儀式) 때에만 주로 행하다가 쇠퇴해버렸다.

cafe.daum.net/cyberBuddhism/IoVE/189 사이버 법당 |