2015. 7. 28. 06:05ㆍ차 이야기

찻물 위에 뜨는 거품을 제거하는(괄다 刮茶) 사유

차를 마실 때, 특히 요지음 유행하는 우려내기로 마시는 포다법(泡茶法)으로 차잎 속의

각종 다소(茶素)들을 뜨거운 물(열탕 熱湯)으로 짧은 시간 동안 용출시켜 마실 때

주의점에 대하여 몇줄 적어본다.

아래 <세차(洗茶)와 괄차(刮茶)에 대한 각종 자료>에서 살펴보면,

세차는 마른 차를 적시고 보관 중에 찻잎에 쌓인 먼지와

찻잎 표면에 발생한 곰팡이나 각종 미생물들을 제거하는

목적으로 쓰이고 있다고 분명하게 그 용도를 밝히고 있으나,

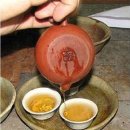

차호나 개완의 뚜껑으로 찻물 위에 떠있는 거품을 제거하는

괄다, 괄차(刮茶), 또는 괄말(刮沫)에 대한 목적과 사유는 자세하게 기술되어 있지 않다.

아래에서 차호 뚜껑으로 거품을 깍아내 듯이 제거하는 괄다, 괄차 또는 괄말(刮沫)의

필요성에 대하여 과학 상식적인 차원에서 살펴보기로 한다.

아래 <잎속의 구조>나 찻잎과 비슷한 단면구조를 갖는 상록성 나뭇잎인

<유자잎의 구조>에 대한 그림들을 살펴보면,

잎의 표피에는 각질층인 큐티클(cuticle)층이

나뭇잎 상하의 표피층에 분포하고 있음을 알 수 있다.

이 표피층의 각질(cuticle)층의 성분은 물에 잘 녹지 않는 유기고분자화합물인

왁스질 성분으로 주로 구성되어 있고,

이 표피층이 물의 침투나 찻잎 성분의 용출을 방해하기 때문에

제다과정에서 찻잎을 비벼서 유념(揉捻)할 때 이 표피의 각질층이 파괴되어

열수(熱水)가 가공된 찻잎내부로 쉽게 침투하는 것을 도와주며

찻잎 내에 함유되어 있는 각종 성분들을 쉽게 용해될 수 있도록 도와준다.

그러나 이 유념과정을 거친 찻잎들은 열수나 열탕으로 차를 우려낼 때

찻잎 내에 있는 물에 잘 녹는 수용성(水溶性)성분만 용출되는 것이 아니라,

찻잎의 표피층을 형성하고 있던 각질층(cuticle층)의 불용성 성분이

함께 찻물 속에 포함되어 계면(界面)활성화 작용에 의하여

찻물표면에서 거품을 형성하게 된다.

찻잎표피층에 있는 이 불용성 유기고분자화합물인 왁스성분들은

차를 마심으로 지방과 결합하여 함께 체내로 흡수되나, 원래 불용성 고분자화합물이기

때문에 인체내부의 각종 순환기계통에 쌓여서 혈행(血行)을 방해하거나

경락계에 침투하여 신경전달체계 내에서 신호전달을 방해하는 역활을 하게 된다.

이러한 불용성 유기고분자화합물 성분의 체내축적을 한의학에서는

나쁜 콜레스테롤의 체내축적과 함께 담(痰)과 습(濕)이라고 하여,

건강한 삶을 영위하기 위하여 절대 피하여야 할 것 중 하나로 보고 있다.

이러한 불용성 유기고분자화합물이 체내의 순환기계통과 신경계에 쌓이게 되면,

고혈압, 뇌졸중, 안면마비, 수족마비 등의 각종 증상들이 서서히 나타나게 된다.

비록 한잔의 찻잔 속에 있는 찻물 표면에 떠있는 거품의 량은 미미하더라도

지속적인 음차생활을 장기간 계속한다면

이 불용성 왁스성분의 체내축적은 무시할 수 없을 정도의 량이 된다.

그러므로 찻물 표면에 떠 있는 거품은 차를 마시기 전에,

반드시 그때그때 제거하는 괄다, 괄차(刮茶) 또는 괄말(刮沫)하는 습관을 갖는 것이 좋다.

우리가 현재 연료로 많이 쓰고 있는 각종 석유류는 원유를 정제하여

휘발류, 등유, 디젤, 중유 등 석유류 제품들로 가공하여 쓰고 있고

원유정제과정에서 정제하고 남은 찌꺼기를 피치라고 하며

이 피치에다 모래, 자갈 등을 섞어서 아스팔트를 만들어 도로포장재로 쓰고 있다.

피치로 만든 아스팔트의 주요성분 중에 하나가 이 왁스성분이라는 것을 상기한다면

지하 심부에서 고온고압의 조건 하에서도 수천만년이 지나도 식물 잎에 들어 있던 왁스성분은

조금도 분해되지 않고 안정된 유기고분자화합물로 잔류하고 있다는 것을 쉽게 알 수 있을 것이다.

이 찻잎 표면보호용 각질층인 큐티클층의 주요성분인 왁스성분의 체내축척을

방지하기 위한 방법이 바로 괄다, 괄차(刮茶) 또는 괄말(刮沫)에서 시작하는 것이다.

다만 가루차나 일반 나물류는 나뭇잎이나 풀잎 전체를 마시거나

먹기 때문에 나뭇잎과 풀잎을 구성하고 있는 다른 조직인

책상조직과 해면조직의 구성성분인 섬유소들이 표피층의 왁스성분과

위장관 내에서 결합하여 체내흡수를 방해하기 때문에 그리 염려할 것이 없다.

마찬가지로 성당(盛唐)시대에 유행한 육상저옹의 거친 가루차를 이용한 자다법(煮茶法)이나

차의 약음료 겸용시대인 당대 이전부터 꾸준하게 전래되어 오는 전다법(煎茶法)과 같이

찻잎을 탕관이나 찻솥에 넣고 끓는 물로 비교적 오랫 동안 달여서 마시는

다법에서는 비등(沸騰)하는 찻물을 따라 용솟음치는 찻잎 내의 책상조직과 해면조직이

위에서 설명한 불용성 고분자유기화합물을 포획하여

더 큰 분자의 중합구조 화합물을 만듬으로 찻물 내에서는 그 함유량이 극소해짐으로서

점다법을 이용한 현대의 말차법에서나 각종 나물류와 채소류를 상복하는 것과 같이,

위에서 설명한 포다법에서와 같은 괄다,괄차(刮茶)또는 괄말(刮沫)과정이 꼭 필요한 것은 아니다.

다만 전다법과 자다법에서 찻물 표면에 떠있는 거품덩어리인 말발(沫餑)이나 부수어진 작은 찻잎,

기타 잡물들을 제거하기 위한 괄다, 괄차(刮茶) 또는 괄말(刮沫)과정은 필요에 따라서 선택하면 된다.

나뭇잎의 구조

모든 나뭇잎의 표면에는 수분의 증발산작용의 억제와 빗물과 이슬의 침투나 세균의 침입 등

잎의 표면보호를 위하여 어느 정도 왁스질과 유성(油性)성분을 함유하고 있으며,

특히 차나무나 동백나무, 사철나무와 같이 잎이 두꺼운 상록성식물의 잎이나 침엽수의 잎에는

이들 성분이 낙엽성 활엽 목본류나 초본류와 비교하여 더 많이 함유되어 있다.

출처: http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf

잎 표면 각질층(큐티클)에 왁스층이 있다.

상표피세포에 노란색으로 표시된 유포(oil glands)가 있어 향기성분을 함유한다.

출처: http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf

유자잎의 구조

찻잎의 구조 / 자료 출처 : 다음카페 <죽로재 보이차> 다향 님의 글 중에서 발췌 ......

"대엽종과 중, 소엽종 찻잎의 차이" 중에서 인용

< 세차(洗茶)와 괄다(刮茶)에 대한 각종 자료>

"지금은 세차(洗茶) 중 입니다.

마른 차를 적셔주고, 혹시 있을지 모르는 먼지 등을 제거하는 것이 목적입니다.

요새는 세차라고 하면 차가 더럽다는 느낌을 줄 수도 있다 하여 윤차(潤茶)라는 표현도 씁니다."

- [출처] 보이차 개완배 포다법 |작성자 무동이

④온윤포(溫潤泡): 차호에 끓는 물을 넣고 차호 덮개를 이용하여 거품을 걷어낸 뒤

차호의 물을 차선에 붓는다. 이는 차의 거품을 제거하는 동시에

찻잎의 향이 빨리 우러나게 하기 위한 예비동작이다.

차선(茶船)을 사용하지 않을 경우에는 수반에다 그대로 쏟아 붓는다.

이를 속칭 ‘세차(洗茶)’라고 한다.

- <불교저널>(19) 차와 불(역대 음다법) ③명대이후의 포다법

박영환 | 중국 사천대학 객좌교수 글 중에서 발췌 ......

|

|

|

|

여덟째, 거품을 걷어낸다(刮沫)

엄지와 검지로 차호의 뚜껑을 잡고 호 입구 테두리를 따라 수평방향으로 가볍게 걷어낸다.

거품이 다점(茶墊: 차호받침)으로 떨어지면 돌려서 뚜껑을 닫는다.

[출처] 중국의 조주공부차(潮州功夫茶)/차를 우리는 숙련된 기술,공부차의 세계|

작성자 하늘 영

회족(回族)의 괄완자차(刮碗子茶)

차를 마실 때는 한 손으로 완탁을 잡아들고, 또 한손으로는 덮개를 잡는다.

그 다음에 덮개를 차완의 입구 안에서 바깥으로 몇 차례 긁어낸다.

쉽게 이해되지 않는다면, 청나라 배경의 중국영화 속에서

중국인들이 차를 마시는 광경들을 떠올리면 될 것이다.

이러한 장면은 회족뿐만 아니라 중국인들도 개완차(蓋碗茶)를 마실 때

늘 습관처럼 하는 행동이기 때문이다.

이렇게 하는 이유는 첫째, 차탕 표면에 떠있는 거품을 제거하기 위함이고,

둘째, 차 맛과 첨가물의 맛이 잘 섞이게 하기 위함이다. ‘

괄(刮, guā)’은 중국어로 ‘(칼날로) 깎다’. ‘밀다’. 또는 ‘긁다’ 등의 뜻을 가지고 있다.

즉, ‘차사발의 뚜껑을 이용해서 다완을 깎는다’ 또는, ‘긁는다’는 뜻이다.

‘괄완자차’의 명칭은 바로 여기에서 유래된 것이다.

‘괄완자차’를 마실 때는 보통 덖음 녹차〔炒靑綠茶〕를 많이 사용하며,

차를 우릴 때에는 다완 속에 차 외에 얼음사탕과 말린 사과, 건포도, 곶감, 호두,

건대추, 계원(桂圓 : 龍眼), 구기자 등 여러 종의 건과를 함께 넣는다.

어떤 이는 여기에 국화꽃이나 깨를 첨가하기도 한다.

‘괄완자차’에는 통상 기본적으로 8가지의 몸에 이로운 첨가물이 들어가기 때문에

세상 사람들이 이름 미칭(美稱)하여 ‘팔보차(八寶茶)’라고도 한다.

- <불교저널>(53) 중국의 각종 차문화 ⑥

박영환 | 중국 사천대학 객좌교수 글 중에서 발췌 ......

第五刮沫:冲水一定要满,茶壶是否三山齐,水平面如何,这时要见功效了,

好茶壶水满后茶沫浮起,决不溢出(冲水过多,溢出壶面是另一回事),提壶盖,

从壶口轻轻刮去茶沫,然后盖定。

- 중국 바이두 자료 ......

< 식물잎 표면에 있는 비수용성 왁스성분의 인체흡수 여부에 대한 유사한 자료 >

《채소 영양 생리》

3. 영양소의 흡수

다. 양수분 흡수의 이론

"(2) 유기질 분자의 흡수" 항 참조

cafe.daum.net/seon12/7tnk/73 돗골농원

**** 윗글은 식물체 내에서 유기분자의 흡수에 대한 이론적인 설명이나

이 흡수 이론은 동물들의 장관내에서도 유사하게 이루어진다.

< 현대 제다법의 발전과정>

(전편에 이어서) 이후 명나라 서유(徐蚴)의《차고(茶考)》, 심덕부(沈德符)의《야획편보유(野獲篇補遺)》등의 문헌에 의하면, 명대(明代)의 ‘제다법(製茶法)’은 이미 비교적 많이 발전하여 차를 찌는 ‘증청(蒸靑)’에서 차를 덖는(볶는) ‘초청(炒靑)’으로 변한 것이 거의 보편화되었음을 알 수가 있다. 이로써 쪄서 압착하여 만드는 ‘단병차(團餠茶)’의 제다는 기본적으로 사라지게 되었고, 잎차(散茶)가 대대적으로 발전하여 절대 우세의 위치에 놓이게 되었다.

명나라 도륭의 《다설(茶說)》, 문룡(聞龍)의《차전(茶箋)》, 허차서의《다소(茶疏)》, 나름(羅廩)의 《차해(茶解)》등 다서에 의하면 중국 각지의 초청제다과정은 모두 초차(炒茶)식 제다의 경향이 지배적이며 그 방법 또한 초청(炒靑)경험의 감각적이고 감성적 인식을 과학적인 단계로까지 이끌어 올리고 있다는 사실을 알 수가 있다.

이 시기는 중국 제다의 이론과 발전에 있어 매우 중요한 단계이며 또 과도기이기도 하며 아울러 중국 각종 차류(茶類)의 제작에 있어 그야말로 창신(創新)의 시기요 발전의 시기이다. 청나라 장정옥(張廷玉)의《명사(明史)》, 명나라 주권(朱權)의《다보(茶譜)》, 유기(劉基)의《다능비사(多能鄙事)》, 고원경(顧元慶)의《운림유사(雲林儒事)》, 왕초당(王草堂)의《다설(茶說)》등은 모두 중국의 풍부하고도 다채로운 각종 차의 종류인 ‘흑차(黑茶:보이차)’, ‘오룡차(烏龍茶:靑茶종류), 화차(花茶), 홍차(紅茶) 등이 모두 전통 녹차의 기초 위에서 창조되고 발전되었음을 기록으로 잘 입증・반영하고 있다.

- <불교저널> (12) 다도의 각 분야별로 살펴 본 중국 고대다서 ②

박영환 | 중국 사천대학 객좌교수 글 중에서 발췌 ......

< 자사호의 양호에 대한 단상 >

명나라 태조 주원장이 차농들의 노고를 덜고, 사치에 흐르던

송대 용봉단차의 제조를 금한 이후로 발달한 유념(揉捻)과정을 거친

잎차 산차(散茶) 위주의 포다(泡茶)식 음다법에서 흔하게 사용되고 있는

중국 의흥에서 만들어지는 자사호의 양호에 대한

짧은 생각을 몇줄 적어본다.

국내에서 약 20여년 전부터 보이차의 대중보급과 함께 여러 종류의 자사호가

소개되기 시작하였고, 자사호를 오래 사용함으로 자사호의 표면에

광택이 더하여 가는 것을 다호 길들이기 - 양호(養壺)라고 하여

보이차를 국내에 공급하는 상인들을 중심으로 하여

자사호의 대량 판매와 함께 이 양호법에 대한 보급이 시작되었다.

과거 국내산 녹차 우리기용 차주전자(茶罐)들은 주로 백자, 청자 또는 분청자기류로

만들었기에 양호라는 말을 쓰지 않았고, 빙렬이 있는 차호나 다완의 표면 균열부에

찻물이 배어 색깔이 진하게 드는 것을 일부 다인들이 <다심(茶心)이 든다>라고

표현하기도 하였다.

자사호의 양호에서는 일반적으로 차를 우릴 때 보다도 차호를 다해(茶海) 또는

다선(茶船) 안에 놓아두고 차를 넣은 다음 뜨거운 열수를 차호 구연부로

넘쳐 흐르게끔 부어 세차(洗茶)를 겸하고, 차를 우리는 매포(每泡)마다

열수를 차호 구연부로 넘치게 부어 줄 때에

차호 표면이 더욱 광택이 나는 경우를 흔하게 경험하게 된다.

차를 우리는 매포마다 이에 더하여 차호의 바깥벽을 따라

열수를 흘러부어 줌으로써 다해 또는 다선 내부에 담긴 열수가

차호의 바깥벽에서 열기를 더하여 찻물의 온도를 일정하게 유지시키는

작용을 함으로 더욱 향기로운 차를 우려내기 위한 방편으로 많이 사용되고 있다.

다우님들이 흔하게 접하고 있는 중국차의 안내 서적이나 상인들의 설명에서

지시호의 양호는 찻잎에 함유되어 있는 기름성분들이 다공질(多孔質)인

자사호의 호벽(壺壁)을 따라 스며들어 차호의 바깥면에 침착되어

오래 사용한 자사호는 광택을 더하여 간다고 하여, 가끔씩 다포(茶布) 등으로

마찰하여 반짝거림이 뛰어날수록 양호가 잘 되어있는 차호라고 설명하는 것을 보았다.

위 사진에서 소개되고 있는 찻잎의 단면도에서 보듯이 찻잎의 상부 표면층인

각질층 또는 큐티클층에서 왁스질의 구성성분들이 차를 우려내거나

차를 세차(洗茶) 또는 괄다(刮茶)를 할 때에 차호벽의 공극(空隙)을 통하여

스며들거나 차호의 바깥 표면에 침착되어 광택을 내고 있음을 알 수 있다.

그렇다고 한다면 차호를 반짝거리게 양호를 할 것만이 아니라,

일정 기간 동안 차호의 표면 광택을 감상하다가 자사호를 물속에

잠기게 넣고 일정시간 끓여주어 차호벽의 공극에 침착되어 있는

왁스질과 큐티클질 성분을 주기적으로 제거하는 것으로서

차잎 속에 포함되었다가 유리된 왁스성분을 다공질의 자사호가 쉽게 포획 흡착할 수 있도록

유지관리하는 것이 바른 차생활이 된다는 짧은 생각을 지워버리기 어렵다.

이렇게 맑은 찻자리를 습관화하는 것이 "비워야 채울 수 있다"라는 경험철학를 체득하는

방편이 될 수 있는 동시에, 마음을 비워 나와 내 주변의 사회를

맑고 깨끗하게 한다는 공심징정(空心澄淨)의 최고 경지에 이르는 지름길이 된다.

< 차 관련 카페에서 주요 댓글 반응 >

차를 다호에 넣고나서 첫번째 열수를 붓고 찻물 위에

뜨는 거품과 차찌꺼기를 괄다 또는 괄말하면 된다는 의견이 다수임.

- 차호에 처음으로 열수를 붓고 나서 차호내 물을 쏟아버리거나 떠오르는 거품과 찌꺼기를

제거하는 것은 보관 중에 묻은 먼지나 발생한 곰팡이류 등의 미생물들을 제거하기 위한

세차(洗茶)과정의 연장이라고 보면 된다.

찻잎이 열수에 어느 정도 불은 다음에 유념과정에서 파괴된 각질층 또는 큐틴질층의 왁스질 성분이

찻물내로 유리되어 나와서 찻물표면에 불용성 얇은 막을 형성한다.

여기에 뜨거운 물을 더 따르게 되면 계면활성작용에 의하여 거품이 형성된다.

따라서 괄다, 괄차 또는 괄말(刮沫)은 매포(每泡)마다 실시하는 것이 더 낫다.

첫번째의 거품과 찻찌꺼기 제거과정은 세차의 연장으로

두번째 포(泡)부터 하는 거품제거과정이 괄다 또는 괄말과정으로 보아야 할 것이다.

중국인들의 포다과정의 시연이나 동영상 등을 보면 매포마다

차호나 개완 뚜껑으로 괄다 또는 괄말하는 것을 자주 볼 수 있다.

'차 이야기' 카테고리의 다른 글

| [차이야기]중국차문화기행 | 티베트 음차문화 ② / <월간선원> 기사 (0) | 2015.07.28 |

|---|---|

| [차이야기]티베트(吐蕃) 음차문화 ① / 월간선원 기사 (0) | 2015.07.28 |

| [옴부즈맨] “일본색 짙은 차문화 모두 책임느껴야” (0) | 2015.07.26 |

| 지허스님의 차"와 왜곡된 선암사의 진실 (0) | 2015.07.26 |

| 『지허스님의 차』와 왜곡된 선암사의 진실(2) (0) | 2015.07.26 |