1. 동양 삼국 역사 연표(東洋三國歷史年表)

2. 원시의 골짜기 갑골문(甲骨文)의 세계

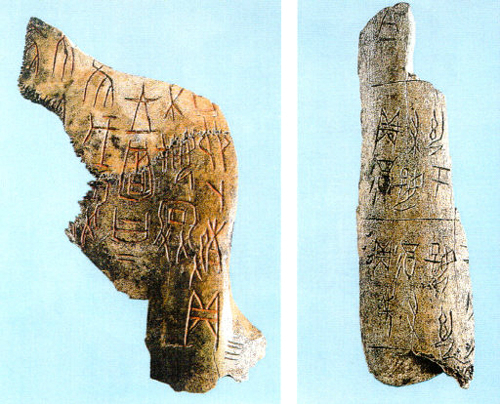

2-1. 상 무정왕 갑골문(商 武丁王 甲骨文)

무정왕 재위: 기원전 1250년~ 기원전 1192년

우골 탁본(牛骨 拓本) 높이 27.3 Cm,

소의 어깨죽지 뼈에 계미, 계사, 계유, 기묘에 각각 점을 쳐서 얻은 내용의 기록으로 이 갑골에 새겨진 기록은 한꺼번에 새겨진 것이 아니고 몇 차례로 나누어져 사건을 기록한 것이다.

즉,1월 계미점(癸未卜), 계사점(癸巳卜), 계유점(癸酉卜), 을묘(乙卯)에 점을 친 기록인데 첫머리에 외족의 침략을 적고 있으며, 계미에는 왕자가 죽었다는 사실을, 계사에는 점괘를 무시하고 사냥에 나섰다가 왕자가 수레에서 떨어져 사고를 당한 사실을, 계유에는 꿈에 현몽이 있었는데도 재액을 받은 사실을 기록.

계유의 글씨체는 필력이 웅건하고 골력이 뛰어나다.

수많은 갑골 중 가장 크고 완전한 것으로 갑골문의 전형.

2-2. 부호왕비 갑골문(婦好王妃 甲骨文)

귀갑 탁본(龜甲 拓本) 안양 은허 YH127 발굴 출토

무정왕의 왕비 부호의 출산에 임하여 점을 친 내용으로 갑인날 출산했는데 점괘와 일치하게 딸을 낳았다는 점복의 기록. 1976년 발굴된 안양시 YH127 갑골갱에서는 전혀 도굴되지 않은 부호왕비묘에서 1만여 편의 갑골과 468점의 청동기가 출토되었는데 이 중 190점의 청동기에 명문이 새겨져 상대의 생활, 문화, 사회전반에 걸친 시대상을 알 수 있게 되었고, 묘주의 신분과 매장연대가 확실하여 이 후 만들어진 청동기의 연대를 확인할 수 있는 잣대가 되어 고고학상 획기적 성과를 얻었다. 그 밖에도 1,000여점의 부장품이 3,300년 만에 세상에 빛을 보았다.

2-3. 상대 말기 갑골문(商代 末期 甲骨文)

경도대학교 소장(京都大學校 所藏)

갑골문을 시대별로 연구한 결과 상대 말기가 되면 점복의 기록도 직계왕실의 제사기록이 많으며, 수렵의 길흉을 점친 기록도 많다. 서체 또한 붓으로 쓴 다음 칼로 새긴 흔적을 볼 수 있다

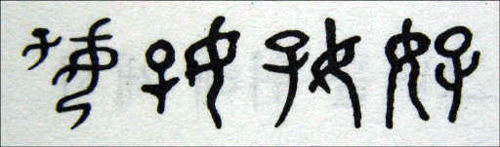

2-4. 갑골문 작품 상(甲骨文 作品 商)

전지. 구름무늬 황색지에 묵필

무정왕 갑골문을 중심으로 자연과 농경생활, 전쟁에 관한 갑골문으로 작품 구성.

이 갑골에 새겨진 기록은 한꺼번에 새겨진 것이 아니고 몇 차례로 나누어져 사건을 기록한 것이다. 즉,1월 계미점(癸未卜), 계사점(癸巳卜),계유점(癸酉卜), 을묘(乙卯)에 점을 친 기록인데 첫머리에 외족의 침략을 적고 있으며, 계미에는 왕자가 죽었다는 사실을, 계사에는 점괘를 무시하고 사냥에 나섰다가 왕자가 수레에서 떨어져 사고를 당한 사실을, 계유에는 꿈에 현몽이 있었는데도 재액을 받은 사실을 기록. 계유의 갑골체는 필력이 웅건하고 골력이 뛰어나 서체 또한 수많은 갑골문 중에서 수작으로 꼽힌다.

2-5. 갑골문 작품 고(甲骨文 作品 高)

화선지 20호에 묵필

갑골문 <높을 고(高)>의 작품으로 애송시 구상

2-6. 갑골문 작품 준(甲骨文 作品 尊)

화선지 20호에 묵필

갑골문 <술그릇 준(尊)>의 작품으로 글자의 의미와 福을 비는 고대의 의식을 구상

3. 그림에서 태동하는 상대 금문(商代金文)

3-1. 궁시(弓矢)-화살을 상징하는 도상문자(圖象文字)

부신준(父辛尊)에 새겨진 도상문자로 화살이 담긴 화살 통을 메고 성곽 주위를 순시하는 집단의 씨족 문양으로 추정되는데 화살 통에 담긴 세 개의 화살은 화살이 많다는 의미를 나타낸다.

부신(父辛)은 씨족집단의 명칭이며 도상문자와 금문이 혼용되고 있어 이 후 한자의 발생과 관련하여 중요한 단서를 제공하고 있다.

3-2. 거어(擧魚)-고기잡이를 상징하는 도상문자(圖象文字)

그물망과 세 개의 낚시에 세 마리의 고기가 걸려있는 도상문자로 어로집단을 표시. 보통 그물망에 고기 한 마리, 또는 낚시 하나에 고기 한 마리 표시된 문자가 많은데 여기서 세 개는 큰 어로집단으로 요즈음으로 치면 원양어선단 정도의 씨족집단표식.

많다는 의미의 삼첩자 탄생을 예고하고 있다.

삼첩자

姦 간사할 간轟 울릴 굉磊 돌무더기 뢰淼 큰 물 묘犇 소 놀라 달아날 분贔 힘쓸 비三 석 삼森 수풀 삼鱻 날고기 선聶 소곤거릴 섭惢 의심할 예晶 맑을 정众 많이 설 음, 무리 중(=衆)矗 우거질 촉刕 벨 리麤 거칠 추蟲 벌레 충 | 劦 같이 힘쓸 협毳 솜털 취厵 源과 동자厽 담벽 류/루, 섞일 참(=參)叒 동방 신나무 약嚞 밝을 철垚 높은 모양 요壵 장할 장品 품수 품焱 불꽃 염孨 삼갈 전皛 밝을 효卉 풀 훼芔 (훈음미상)尛 자잘할 마晿 창(사람 이름에 쓰임)掱 소매치기 수 | 歮 깔깔할 색灥 세 샘 천猋 개 달아날 표畾 밭갈피 뢰瞐 고운 눈 막羴 양노린내 전舙 말씀 화譶 재재거릴 답, 지껄일 집鑫 흠(이름에 사용)雥 새떼 잡雦 모을 집(=集)靐 우뢰소리 빙飍 큰 바람 휴/퓨飝 날 비馫 향기 흥驫 말 몰려 달릴 표龘 용이 갈 답 |

3-3. 도상문자와 금문(金文)ㅡ양마천시부정(兩馬天豕父丁)

뉴욕 콜렉션 소장

가운데 사람 모양의 양편으로 말 두 마리와 아래로는 돼지가 배치되어 있고 그 아래로 부정(父丁) 두 글자를 새겨 도상문자와 금문이 공존하는 복잡한 의미를 부여하고 있다.

3-4. 자복자요자공(子蝠子葽子龏)

공자 맹자 등 子의 글자는 높은 신분을 나타냈는데 고대에는 더욱 더 높은 신분의 왕자들을 의미하는 글자로 사용되었다. 세습제인 씨족사회에서 왕자들은 전쟁에 앞장서서 정벌의 공로를 세워 자자손손이 영화를 누릴 수 있었다. 무정왕은 60여명의 비빈들에게서 수많은 왕자가 출생하였는데 왕자들의 집단으로 추정되는 도상문자이다.

3-5. 조호표상록(鳥虎豹象鹿)

도상문자에서 상형문자로 넘어오면서 사물의 형태를 본따 한자가 만들어지기 시작했는데 그 대상은 자연에서 비롯하여 농경, 자연 등 여러 분야에서 이루어졌고 예를 든 조호표상록은 새, 호랑이, 표범, 코끼리, 사슴 등 동물의 형태를 본뜬 갑골문 당시의 상형문자이다.

3-6. 천간(天干)

고대에는 열흘을 순(旬)이라 하여 열흘을 기준으로 점을 쳤는데 이 열흘 간 하루를 세는 단위를 십간으로 나누어 십간에 해당하는 갑을병정무기경신임계를 천간이라 했다.

고대 상나라에서는 국왕이 점에 의지하여 중요한 사항을 결정하였으므로 천간과 지지는 점술의 기본을 구성하는 요소였고, 갑골문에서도 가장 먼저, 가장 빈번히 사용된 글자였다.

3-7. 지지(地支)

천간에서 하루를 나누고 하루의 시간을 다시 12등분으로 나누어 자축인묘진사오미신유술해의 동물들로 지지를 나타내어 십간과 십이지를 갑자, 을축과 같이 조합하여 연도를 나타냈고, 60년을 주기로 하여 되풀이되기 때문에 60살이 되면 환갑이라고 했다.

4. 상대 금문 걸작선(商代金文傑作選)

4-1. 소신여희준(小臣艅羲尊)

시카고 브런디지콜랙션 소장

이 특이한 청동기는 산동에서 출토된 것으로 일찍부터 서양인들의 주목을 받아 해외로 유출되었으며 상대의 청동기로는 더물게 장문의 명문과 더불어 명문 중에 상대 말기에 동방경략과 관련된 중요한 사실을 기록하고 있어 사료적 가치 또한 지대하다.

새겨진 명문은 모두 4행 27자로 정사(丁巳)일에 왕이 당시 동이족의 중심지에서 선조의 제를 모셨는데 그 때 왕의 근친인 여(艅)에게 이 보물을 상으로 주었다. 때는 왕이 동이를 정벌한 해, 즉 왕이 즉위한 지 15년이 되던 해로 선조의 제삿날이었다. 그 후 동이족을 순무하기 위해 소신 여와 그 자손들로 다스리게 하고 그들의 공로를 치하했다는 내용.

4-2. 내손작기정(乃孫作己鼎)

대만 고궁박물원 소장 직경 58.3Cm, 전체높이 81.8Cm

상대 말기로 추정되는 고대 대표적인 대형 원형청동기로 장식이 지극히 정교하고 미려하며 내벽에 새겨진 2행 11자의 명문 또한 더할 나위 없이 우수하다. 대의는 조상을 위하여 그 자손이 정성을 다하여 이 보기(寶器)를 제사용으로 주조했다는 내용의 명문이 새겨져 있다.

4-3. 신정금문(汛鼎金文)

뉴욕 코머콜랙션 소장

상대의 금문은 실용문자인 갑골문과 장식문자인 금문으로 확실하게 구분하여 사용되었기 때문에 두껍고 큰 글자가 보기 힘드는데 이 신정금문은 그래서 걸작으로 꼽힌다. 글자는 상대 금문으로서는 단정하며 도상문자와 연계되어 가지런히 배열되어 행열 또한 잘 정돈되어 아름답게 조화를 이루고 있다. 고대에는 포로나 노예의 눈을 찌르거나 할키는 형벌이 있었는데 여기서도 손톱을 세운 손으로 노예의 눈을 쥐어뜯으려는 글자가 보인다. 맨 끝의 두 글자 天龜는 씨족표식이다.

5. 강태공, 주 무왕이 개국한 주대 금문(周代金文)

5-1. 대풍돈(大豊毁)

주나라 무왕은 강태공과 더불어 기원 전 1046년 상나라를 멸망시키고 봉건제를 시행하여 개국공신들에게 봉읍을 나누어 주었는데 강태공은 산동 제나라 땅을 봉지로 하사받았다. 문왕은 무왕의 아버지로 강태공을 기용하여 주나라로 하여금 상을 정벌할 수 있는 기틀을 마련했다.

명문의 내용은 을해(乙亥)일 왕이 중신을 모아 백신을 청하여 문왕상제에게 제사를 올리면서 그 위대한 신업을 찬양하며 며칠에 걸쳐 대향연을 배푼 것을 기록하고 이를 위하여 보기를 만들었다는 내용이다. 따라서 이 그릇은 주나라 초창기의 연대가 밝혀진 매우 귀중한 보물이다.

명문은 8행 78자로 말기갑골문과 유사한 글자가 섞여있다

5-2. 묘필언(卯邲甗)

대만 고궁박물원 소장 전체높이 47.6Cm

언(甗)이라는 이름의 그릇은 시루를 의미하는데, 그릇의 전체적인 모양은 상대의 내손작기정과 닮았으나 장식미는 상대의 것이 더 우수하다.

그릇의 내벽에 새겨진 2행 7자의 명문은 내손작기정의 명문과는 완전히 다른 서체로 내손작기정의 명문이 웅건 강직한데 비하여 천연스럽고 생동감 넘치는 도상문자와 어울려 영혼이 스며들어있는 경쾌한 율동미와 무궁무진한 자유로움을 자랑하고 있다. 명문의 내용은 묘필이라는 문중에서 어머니를 위하여 보기를 만들어 종묘에 진열했다는 내용

5-3. 세유금문

유(卣)는 술통이나 술주전자를 의미하는 글자로 세유의 세는 만든 사람의 이름이며, 이 글은 술주전자에 새겨진 서주 초기의 아주 훌륭한 금문이다. 명문 중에 성주년이라는 연대가 있어 주나라 성왕시기에 만들어진 것으로 매 글자마다 뚜렷하게 부상하는 듯 생동감이 넘치고 있어 아름다움을 더해 준다.

명문은 27자로 주전자의 내부와 뚜껑에도 새겨져 있으며 마지막 세 글자는 부족표식의 도상문자이다.

5-4. 주공돈(周公毁)

런던 박물관 소장 전체높이 18.8Cm

특이하게 짐승의 머리모양을 한 네 귀가 달린 청동기로 그릇의 내부에 서주초기 금문의 최고 걸작이라고 할 수 있는 8행 67자의 명문이 새겨져 있다.

명문의 대의는 주공단의 자손으로 보여지는 영이 왕으로부터 정후를 이어받으면서 세 부락민을 노예로 하사받는 책명을 받았다. 이 은명에 감격하여 주왕실을 위해 진력할 것을 다짐하고 왕명을 책서해서 이 기를 만들었다.

문장이 간결하고 고아할 뿐 아니라 서체도 전아한 가운데 유동감이 있어 걸작품으로 꼽힌다.

5-5. 대우정(大盂鼎)

상해박물관 소장

전체높이 약 90Cm에 달하는 대형 청동기로 그릇을 만든 우(盂)는 강왕시기의 우수한 무장이었으며, 귀방을 토벌한 공로로 궁시갑주간과(弓矢甲冑干戈)등을 하사받은 사람으로 왕의 은총에 보답하여 조부의 제기로 이 정을 만들었다.

명문은 19행 291자로 서주전체를 통하여 가장 대표적인 금문이며, 서주초기의 금문들이 거의 책명을 간략히 요약하고 있으나 이 정에서 처음으로 책명서 전문을 기재하여 후기 금문의 선구가 되었으며, 서체 또한 힘과 균정미가 갖추어진 금문의 수작이다.

명문의 내용도 은의 멸망과 주 문왕, 무왕의 치적을 언급하는 등 역사적 사실을 담고 있어 사료적으로도 매우 중요하다.

5-6. 국차첨(國差韂)

고대 제나라에서는 첨이라는 형태의 항아리가 있었는지 명문 중에 보첨을 주조함이란 글이 있어 이 그릇의 이름을 국차첨이라 명명했는데, 춘추좌전의 기록에 기원전 589년 국차회맹에 관한 기록이 있어 이 그릇은 동주열국의 연대적 표준기가 되고 있는데 국차회맹이란 성공 2년 추 칠월에 진의 사와 제의 국좌가 회맹한 사건을 가리킨다.

그릇의 뚜껑에 10행 52자의 명문이 부채모양으로 새겨져 있는데 서주에서 동주로 넘어온 시기에 세련되지 않은 전형적인 제나라의 서체를 띠고 있어 연대와 더불어 중요시 되고 있다.

5-7. 모공정

대만 고궁박물원 소장 높이 53.8Cm, 직경 47.9Cm

서주말기 선왕초년(기원전 827년)에 주조된 이 청동기는 상주유명청동기 중 가장 많은 글자인 32행 500자가 그릇의 내면에 새겨져 있어 서주의 진귀한 사료일 뿐 아니라 왕의 책명서 전문을 완벽하게 기록하여 한편의 서주실록에 해당하고 고대사, 고문자학, 서법예술상 최고의 가치를 구비한 중국문명의 지보이다.

명문의 대의는 주 선왕 즉위 초에 자신이 선대 문왕, 무왕의 업적을 잘 계승하기 위하여 모공에게 정무를 맡김에 왕위를 보익하고 상하내외를 동요시킴이 없도록 하여, 천자가 나라를 잃고 선왕의 영혼을 슬프게 하는 일이 없도록 당부하고 있다. 더불어 제사와 정벌에 사용하도록 향주와 황금마차 등 여러 선물을 하사한 내용을 기록하였다. 고문자의 해독에 있어 모공정 500자와 송정 162자로 거의 모든 대전체 문장의 해독이 가능해졌고, 서예의 측면에서도 대전체의 전형으로 되어 있다.

6. 주 말, 춘추전국(春秋戰國)-어지러운 세상 다양한 문자들

6. 고문 금강경

석가모니의 가르침 중에서 금강경은 비교적 초기 경전에 속하는데 금강반야바라밀경 또는 금강반야경이라고도 하는 짧고 매우 인기있는 대승불교 경전이다.

전 세계적으로 널리 읽히고 있는 이 경은 옛날부터 정신적으로 선에 가장 가깝게 접근할 수 있는 경전으로 알려져 이미 중국 북위시대에 한문으로 번역된 이래 많은 사람들이 번역하였고 당태종의 성교서로 유명한 현장도 이 경을 번역하였다.

춘추전국시대의 어지러운 혼란상이 잘 나타나 있는 한자의 사용예가 고문 금강경을 통하여 이해될 수 있어 여기에 소개한다. 춘추시대 초기에 100여개의 나라가 각각 다른 문자와 언어를 사용하다보니 밝혀진 고문만도 38종에 이른다. 왕래가 비교적 자유로왔던 춘추전국시대 각 나라마다 사용하는 글자가 달라 그 혼란과 어려움은 말할 수 없었을 것이다.

<고전(古篆) 38종 도해:http://blog.daum.net/imrdowon/8468298>

|

| 2.奇字 | 3.大篆 |

|

|

|

4.小篆 | 5.上方大篆 | 6.墳書 |

|

|

|

7.穗書 | | 9.柳葉篆 |

|

|

|

10. 芝英篆 | 11.轉宿篆 | 12.垂露篆 |

|

|

|

13.垂雲書 | 14.碧落篆 | 15.龍爪篆 |

|

|

|

16. 鳥跡書 | 17. 雕蟲篆 | |

|

|

|

19.鳥書 | 20.鵠頭書 | 21.麟書 |

|

|

|

22.鸞鳳書 | 23.龜書 | 24.龍書 |

|

|

|

25.剪刀書 | 26,纓絡篆 | 27.懸針篆 |

|

|

|

28.飛白書 | | 30.金錯書 |

|

|

|

31.刻符書 | 32.鐘鼎篆 | 33.古篆 |

|

|

|

34.懸鐵書 | 35.鼎小篆 | 36.古鼎書 |

|

|

|

37.鳳尾書 | 38.太極篆 | 39.秦璽篆 |

|

|

|

1. 총 39종이나 上方大篆과 秦璽篆 는 형태가 유사하므로 동일한 종류로 분류하여 모두 38종이 됨.

2. 컴퓨터에서 출력하지 못하는 한자는 그 글자체를 그래픽으로 옆에 별도로 추가하여 표시하였음. |

7. 북모양의 돌에 새긴 엽갈문(獵碣文)

7. 석고문

전국시대 진나라에서 만들어진 것으로 추정되는 석고문은 수렵에 관한 기록으로 알려져 엽갈문 또는 석고문이라고 알려져 왔는데 워낙 오랜 세월이 경과하다보니 마멸에 의해 지금은 알아볼 수 없게 되었고, 다행히 송대 탁본이 전해져서 이를 중각하여 전해 지고 있다. 이 송탁본은 절강성 천일각 소장으로 청의 완원이 1797년 중각하여 항주부학에 세웠고, 다시 1806년 중각하여 양주부학에 세워 전승했는데 그 후 천일각본은 화재로 소실되고 말았다. 현존하는 송탁본으로는 명의 안국이 소장했다가 일본으로 건너간 것으로 안국은 고탁본을 십여 통 소장하고 있었는데 그 중에 북송탁본을 세 통 비장하고 있었다.

석고의 크기는 대략 높이 90Cm, 직경 60Cm이고 각 석고마다 70여자씩 새겨져 있었다.

8. 진시황, 천하통일과 소전체(小篆體) 문자통일

8-1. 역산각석(嶧山刻石)

연대: 진(秦) 기원전 219년

중각: 송 순화 4년, 서기 994년 정문보 중각

서체: 소전체 찬서자: 진 승상 이사(李斯) 높이 218 너비 84Cm

비석의 형태는 둥근 머리에 방좌형. 비문은 앞뒤로 15행이며 매 행마다 15자씩 새겨져 있다. 이사는 진시황대의 정치가, 법학가로 서예는 대전에 능하였다. 진시황은 기원전 219년, 전국을 순행하기 시작하여 산동성 역산현에 있는 역산에 올라 역산각석을 세운 것을 시작으로 태산에 올라서는 태산각석을 세우고, 동족의 산동 낭야에서는 낭야대각석을 세웠다. 내용은 모두 진시황의 공덕을 칭송하는 것으로 이사가 문장을 짓고 글씨를 섰다. 역산각석은 몇 종류의 모본이 전하는데 송 순화 4년 정문보가 중각한 모본을 장안본이라 하여 제일로 치며 현재 비림박물관에 보존되어 있다.

8-2. 가량명(嘉量銘)

대만 고궁박물원 소장 전체높이 25.6Cm

신(新)나라 서기 9년 작

한나라는 서기 8년 외척 왕망에 의해 멸망하고 왕망은 신이라는 국호로 개국하였으나 한의 부활을 꿈꾸는 세력에게 서기 23년 멸망하고 만다. 신을 기점으로 이전을 전한 또는 서한, 이후를 후한 또는 동한이라 부른다. 진시황을 숭상하여 개국하자마자 전국의 도량형을 통일하고 가량을 제작하여 전국 각지로 보내어 표준용기로 삼았다. 명문의 끝머리에 신나라 개국 원년에 새 도량형기를 제조하여 전국에 배포하니 자자손손 후세로 전해서 억년동안 천하가 그 혜택을 향유할지어다 하고 적었지만 신은 15년 만에 망하고 말았다.

가량명은 조칙의 전문으로 20행 81자의 글자가 용기의 외부에 새겨져 있는데 서체는 장각을 사용함으로써 매우 장엄하며 특별한 조형미를 나타내어 소전체의 전형으로 꼽힌다.

8-3. 설문해자(說文解字)

서기 100년 저술된 중국최초의 한자사전

서기 100년 한나라의 허신은 고대부터 사용되어 왔던 한자들을 정리하여 처음으로 설문해자라는 한자사전을 만들었는데 총 9,353자의 한자가 수록되었다. 놀라운 사실은 이 책에서 처음으로 글자의 기능별로 부수자의 개념을 도입하여 9,353자를 540군으로 분류하여 이 부수에 따라 찾아보기 쉽도록 배열하였을 뿐만 아니라 그 소속된 부수만 알아도 어떠한 뜻을 가진 한자인지 글자의 의미를 파악할 수 있도록 정리한 것이었다. 아직 예서가 탄생되기 이전이라 금문을 비롯한 소전의 여러 글자들이 총 망라되어 있어 전서를 공부하는 바이블이 되었고, 이 후 1716년 청나라 강희제에 의해 강희자전이 편찬되면서 이 기능별 540부수가 획수별로 214부수로 정리되어 검색에 편리하게 분류되어 지금까지 이 부수에 따라 사용되고 있다.

部首名稱 | 氏 | 각시씨 | 耒 | 쟁기뢰 | 隶 | 미칠이 |

气 | 기운기엄 | 耳 | 귀이 | 隹 | 새추 |

水 | [氵]물수 | 聿 | 오직율 | 雨 | 비우 |

一 | 한일 | 小 | 작을소 | 火 | [灬]불화 | 肉 | 고기육 | 靑 | 푸를청 |

丨 | 뚫을곤 | 尢 | 절름발이왕 | 爪 | 손톱조머리 | 臣 | 신하신 | 非 | 아닐비 |

丶 | 점주 | 尸 | 주검시 | 父 | 아비부 | 自 | 스스로자 | 面 | 낯면 |

丿 | 삐침 | 屮 | 싹날철 | 爻 | 점괘효 | 至 | 이를지 | 革 | 가죽혁 |

乙 | 새을 | 山 | 메산 | 爿 | 장수장변 | 臼 | 절구구 | 韋 | 가죽위 |

亅 | 갈고리궐 | 巛 | 개미허리 | 片 | 조각편 | 舌 | 혀설 | 韭 | 부추구 |

二 | 두이 | 工 | 장인공 | 牙 | 어금니아 | 舛 | 어그러질천 | 音 | 소리음 |

亠 | 돼지머리해 | 己 | 몸기 | 牛 | [牜]소우 | 舟 | 배주 | 頁 | 머리혈 |

人 | [亻]사람인 | 巾 | 수건건 | 犬 | [犭]개견 | 艮 | 괘이름간 | 風 | 바람풍 |

儿 | 어진사람인 | 干 | 방패간 | 玄 | 검을현 | 色 | 빛색 | 飛 | 날비 |

入 | 들입 | 幺 | 작을요 | 玉 | [王]구슬옥 | 艸 | [艹]초두머리 | 食 | 먹을식 |

八 | 여덟팔 | 广 | 엄호 | 瓜 | 오이과 | 虍 | 범호엄 | 首 | 머리수 |

冂 | 멀경몸 | 廴 | 민책받침 | 瓦 | 기와와 | 虫 | 벌레훼 | 香 | 향기향 |

冖 | 민갓머리 | 廾 | 스물입발 | 甘 | 달감 | 血 | 피혈 | 馬 | 말마 |

冫 | 이수변 | 弋 | 주살익 | 生 | 날생 | 行 | 갈행 | 骨 | 뼈골 |

几 | 안석궤 | 弓 | 활궁 | 用 | 쓸용 | 衣 | [衤]옷의 | 高 | 높을고 |

凵 | 위튼입구몸 | 彐 | [彑]튼가로왈 | 田 | 밭전 | 襾 | 덮을아 | 髟 | 터럭발엄 |

刀 | [刂]칼도 | 彡 | 터럭삼 | 疋 | 짝필 | 見 | 볼견 | 鬥 | 싸울투 |

力 | 힘력 | 彳 | 두인변 | 疒 | 병질엄 | 角 | 뿔각 | 鬯 | 울창주창 |

勹 | 쌀포몸 | 心 | [忄]마음심 | 癶 | 필발머리 | 言 | 말씀언 | 鬲 | 다리굽은솥력 |

匕 | 비수비 | 戈 | 창과 | 白 | 흰백 | 谷 | 골 곡 | 鬼 | 귀신귀 |

匚 | 튼입구몸 | 戶 | 지게호 | 皮 | 가죽피 | 豆 | 콩두 | 魚 | 물고기어 |

匸 | 감출혜몸 | 手 | [扌]손수 | 皿 | 그릇명 | 豕 | 돼지시 | 鳥 | 새조 |

十 | 열십 | 支 | 버틸지 | 目 | 눈목 | 豸 | 갖은돼지시 | 鹵 | 소금밭로 |

卜 | 점복 | 攴 | [攵]칠복 | 矛 | 창모 | 貝 | 조개패 | 鹿 | 사습록 |

卩 | [㔾]병부절 | 文 | 글월문 | 矢 | 화살시 | 赤 | 붉을적 | 麥 | 보리맥 |

厂 | 민엄호 | 斗 | 말두 | 石 | 돌석 | 走 | 달릴주 | 麻 | 삼마 |

厶 | 마늘모 | 斤 | 도끼근 | 示 | [礻]보일시 | 足 | 발족 | 黃 | 누를황 |

又 | 또우 | 方 | 모방 | 禸 | 짐승발자국유 | 身 | 몸신 | 黍 | 기장서 |

口 | 입구 | 无 | 없을무 | 禾 | 벼화 | 車 | 수레거,차 | 黑 | 검을흑 |

囗 | 큰입구몸 | 日 | 날일 | 穴 | 구멍혈 | 辛 | 매울신 | 黹 | 바느질할치 |

土 | 흙토 | 曰 | 가로왈 | 立 | 설립 | 辰 | 별신 | 黽 | 맹꽁이맹 |

士 | 선비사 | 月 | 달월 | 竹 | 대나무죽 | 辵 | 쉬엄쉬엄걸어갈착 | 鼎 | 솥정 |

夂 | 뒤져올치 | 木 | 나무목 | 米 | 쌀미 | 邑 | 고을읍 | 鼓 | 북고 |

夊 | 천천히걸을쇠 | 欠 | 하품흠방 | 糸 | 실사 | 酉 | 닭유 | 鼠 | 쥐서 |

夕 | 저녁석 | 止 | 그칠지 | 缶 | 장군부 | 釆 | 분별할변 | 鼻 | 코비 |

大 | 큰대 | 歹 | 죽을사변 | 网 | 그물망 | 里 | 마을리 | 齊 | 가지런할제 |

女 | 계집녀 | 殳 | 갖은등글월문 | 羊 | 양양 | 金 | 쇠금 | 齒 | 이치 |

子 | 아들자 | 毋 | 말무 | 羽 | 깃우 | 長 | [镸]길장 | 龍 | 용룡 |

宀 | 갓머리 | 比 | 견줄비 | 老 | [耂]늙을로 | 門 | 문문 | 龜 | 거북귀 |

寸 | 마디촌 | 毛 | 털모 | 而 | 말이을이 | 阜 | 언덕부 | 龠 | 피리약 |

9. 한 예서(漢隸書)의 정돈과 성쇠

9-1. 석문송(石門頌)

서기 148년 마애석각 한중박물관 소장

석문송은 동한(東漢)의 항제(恒帝) 건화이년(서기148년) 에 새겨진 것으로 석문(石門), 즉 한중의 포사곡(褒斜谷)에 도로가 다시 개통된데 대하여 건위(楗爲),양맹문(楊孟文)의 공덕을 칭송하고자 새겨진 것으로 가장 초기형태의 예서이며 이십이 행으로 되어있고 행마다 약 서른 자의 글자들이 있다. 서체는 글자들이 매우 다양한 자태를 취하고 있고 획의 굵기 변화가 크게 두드러지지 않는 특색이 있다. 석벽에다 새겼기 때문에 탁본을 떠 보면 상당히 거칠지만 한대 예서의 또 다른 지평을 여는 글씨라 여긴다.

명대의 탁본은 가장 첫 행의 "惟"자 오른쪽 네 횡획이 분명하고 "高格下"중 "高"자 안의 "口"자를 새겨 넣지 않았다. 그러다 청나라 건가(乾嘉)년간 이후 "惟"자의 오른쪽이 주위의 석화(石花)에 묻혀있고 "高"자 안의 입구 자를 새겨 넣었다

1970년 포성현에서 석문이 있는 골짜기에 댐공사를 하게 되자 이 훌륭한 문화유산을 물에 잠기게 할 수 없다고 하여 석벽을 두부모 자르듯이 싹뚝 잘라 한중박물관에 영구보존하면서 주변의 마애석각 13기도 함께 보존하게 되었다.

9-2. 예기비(藝器碑)

서기 156년 건립 산동성 곡부 공자묘 소장

산동성 곡부에 있는 공자묘의 비림에는 한위(漢魏)이후 공자와 관련된 여러 석비들이 보존되어 있는데 을영비(서기153년), 사신비(서기 168년)와 더불어 공묘삼비라 부르고, 그 중에서 가장 유명한 것이 예기비이다.

예기비는 후한 영수 2년, 서기 156년 세워진 비로 한나라 노상인 한래가 공묘를 중수하고 제례에 사용할 예기들을 갖추게 한 것을 기념하여 세운 비석인데, 서예사에서는 한나라 예서의 가장 뛰어난 작품의 하나로 팔분예의 정상으로 꼽는다.

팔분예(八分隸)란 청나라 옹방강이 팔자분산이란 표현으로 한나라 예서의 특징을 이전의 전서와 비교해서 표현한 것으로 소전이 장각에 의해 길쭉하게 늘어지는 형태임에 비해 八이라는 글자처럼 좌우로 분산되는 결구를 가진 예서체이다.

예기비 서체의 가장 큰 특징은 파법에 있고, 파책의 마지막에 한껏 힘을 주어 강하게 긋는 필법은 힘차고 상쾌하여 매우 돋보이게 표현되는 데 있다. 더불어 一 二 三에서 대표적으로 나타나는 횡획에서 느긋하고 대범한 결구와 기필에서 종필의 파임에 이르기까지 세련된 운필법은 팔분예 서법의 정수를 나타내고 있다.

9-3. 조전비(曺全碑)

후한 중평 2년 서기 185년 높이 272CM 너비 95cM

서안 비림박물관 소장

한나라 예서의 최고봉으로 꼽히는 명비로 건립 후 땅속에 파묻혔다가 명대 만력(1573~1619) 초년에 섬서 함양 고성에서 출토되었는데 출토 당시 온전하였으나 지금은 두 조각으로 갈라져 있다.

본문은 20행 849자이며, 비음으로 441자가 새겨져 있다.

지금 전하는 탁본은 대부분 비석이 깨진 후의 탁본이며, 출토 당시의 미단본 탁본은 매우 희귀한 가치를 지닌다. 비문은 오랜 세월 매몰되어 있었던 관계로 현재도 글자체가 또렷하며 그 서법은 기예가 능수능란하다. 장봉으로 붓을 기필하여 윤택함을 더하였고, 붓을 가지런히 천천히 펴서 표일한 멋이 나며, 배치를 뚜렷하게 하여 균정한 아름다움이 드러나고 있어 우아하고 수려한 서풍은 후한 예서 전성기의 최우수작으로 꼽히며 현존하는 수많은 한비 중에서도 가장 유명한 비석의 하나로 꼽힌다. 비문에는 조씨 일가의 가계가 자세히 기술되어 있고, 특히 후한 말기 농민 봉기에 관한 중대한 역사사건이 적혀 있어 사료적 가치가 높다.

9-4. 장천비(張遷碑)

서기 186년, 후한 영제 중평 3년 건립 높이 285cM 너비 96Cm

동평주학 소장

기원 전 206년 고조 유방이 세운 한나라는 400여 년간 존속해 오다가 서기 220년 조조의 아들 조비가 세운 위나라에 망하고 소설 삼국지의 무대가 전개된다.

석문송(148)에서 출발하는 한예명비 또한 을영비(153), 예기비(156), 사신비(168), 조전비(185)에 이르러 절정을 이루고 장천비(186)에 와서는 고졸한 서체로 변모하게 된다.

이 비의 제목은 한고곡성장탕음령장군표송이며, 제목이 말해주듯 장천이 곡성장으로 재직 시 선정을 베풀어 주민들이 그의 선덕을 표송하기 위한 것으로 장천이 탕음령으로 전보될 때 건립한 것으로 본다. 비문은 16행 566자, 서체는 한마디로 졸박하고 고직창휘하여 얼핏 무표정하고 평범한 모양을 하고 있으나 결코 단조롭거나 무표정한 서품이 아니며 조전비나 예기비에 비하여 필획이 살찌고 장중하다. 조전이 여성적이고 유려한 서품이라면 장천은 남성적인 졸박의 웅건한 서품으로 경박을 지양하여 미세한 변화를 숨기고 감추어 두텁고 후덕한 특이성을 지니고 있다.

10. 위대한 서성 왕희지(王羲之)의 출현과 행서, 초서

10-1. 난정서(蘭亭序)

서기 353년 동진 영화 9년, 왕희지(서기 307~365)

검은 먹이 부드러운 붓을 통하여 흰 여백을 헤집고 다니며 아름다움을 느끼게 해 줄 때 서예라는 문자예술의 세계가 펼쳐진다.

장구한 세월에 걸쳐 발전되어 온 전서와 예서는 기록과 소통을 중시하는 인간 본연의 욕망에 충실한 통로를 마련해 주었고, 그 기록의 수단이 사람들에게 아름답다고 느껴지게 만든 것은 처음으로 왕희지에 의해서였는데 그 중에서도 그의 작품 난정서에서 비롯되었다.

이 작품은 봄날 잔치의 흥겨움이 붓끝에서 피어나 보는 사람으로 하여금 즐거움에 도취되게 할 만치 아름다운 글씨로 전서와 예서가 공용되던 시기에 가히 전위적이고 혁신적이라 할 만큼 멋드러진 작품이었다. 그래서 왕희지 자신도 뒤에 술이 깨어 다시 써 보았지만 미치지 못하여 스스로도 신의 도움을 받았다고 찬탄하며 애지중지하여 대대로 전가의 보물로 전승했으며, 역대 고금의 서예가들이 이 난정서를 천하제일행서라고 이구동성으로 칭송하는 소이가 여기에 있다.

<영화 구년 세재 계축 모춘지초>로 시작되는 이 명필 난정서는 28행 324자로 쓰여졌는데 서기 353년 음력 3월 3일, 왕희지는 사안 등 문사41명을 난정에 초청하여 수계를 행하고 유상곡수에 술잔을 띄우며 시를 읊었는데, 이 시들을 모아 시첩을 만들면서 손작이 후서를 쓰고 왕희지가 술이 거나한 상태에서 시첩의 서문을 적은 것이 천하의 보물 난정서이다.

알려진 바와 같이 난정서의 원본은 왕희지의 글씨를 너무나 사랑하여 전국에 방을 내려 왕희지의 글씨를 수집하였고 저수량으로 하여금 진위를 감정케하여 진품을 내고에 간직하여 보존케 했던 당태종이 죽으면서 무덤에 부장품으로 소장했던 까닭에 전해지지 아니하고, 왕명으로 모사된 풍승소의 신룡본 외에도 저수량의 임모본, 구양순의 난정서 등 임모본 만도 500여 종이 넘는다.

이 서문은 문장으로서도 명문이어서 중국의 역대 명문들을 모아놓은 고문진보에 실려 있다.

10-2. 초결가(草訣歌)

천자문을 모르고서는 한자를 공부한다고 할 수 없을 것이다.

그렇듯이 초서를 공부하는 사람 치고 초결가를 익히지 않고서는 초서에 입문하기가 쉽지 않을 것이라 생각한다.

서예 5체 중 초서를 익히기가 가장 어렵다는데는 서예를 해 본 사람이면 어느 누구도 부인하지 못할 것이다. 왕희지의 초결가에서도 맨 첫머리에 <초성최위난 草聖最爲難>이라고 시작하면서 초서에 빼어나기가 가장 어렵다고 적고 있다. 따라서 초서를 공부하고자 하는 사람들에게 이러한 어려움을 조금이라도 덜어주고자 하는 노력의 결실이 바로 왕희지의 초결가가 아닌가 싶다.

초결가는 왕희지의 초서체를 쉽게 익힐 수 있도록, 초서체의 글자들을 그 구성에 따라 풀이를 더해가면서 혼동하기 쉬운 글자들이나 두세 가지 글자들의 조합으로 만들어지는 초서체들을 익히기 쉽게 운율을 붙여 일백여편의 구절로 노래처럼 편성했기 때문에 <초결백운가>라고도 불리고 있으며, 이 초결백운가를 모두 익혀 자유자재로 쓸 수 있게 된다면 천자문을 능가하는 왕희지 초서체 1,060자를 완벽하게 구사할 수 있기 때문에 왠만한 초서작품은 무리없이 가능하리라 생각한다.

위 교본의 내용에서 보듯이 초결백운가는 오언이구를 한 문장으로 하여 106개의 대구조로 총 1,060자의 초서체를 편偏, 방 旁, 유 類자를 흘려 쓰는 방법, 두 세 자로 한 자를 구성하는 방법, 점획의 증감을 통하여 다른 글자와 서로 변별하는 방법 등을 기술해 놓고 있어 초서를 공부하고자 하는 초학자에게 이보다 더 좋은 교재는 없을 것이다.

이러한 편리성 때문에 돌에 새겨 교재로 널리 보급되었으며 여러 종류의 탁본이 생겨났고 서첩으로도 제작되었는데 그 중에서도 상고산방본이 정교하기로 유명하다.

10-3. 십칠첩(十七捷)

17첩은 청대 삼희당의 보물이자 대만고궁박물관에서소장하고 있는 약 70만 점에 달하는 고미술품 중애서도 중국의 지보로 왕희지 초서 <쾌설시청첩快雪時晴帖>과 더불어 왕희지 초서의 대표작이다. <17첩>은 척독이라고 하는, 요즈음으로 치자면 엽서에 쓴 편지라고 볼 수 있을 정도의 짧은 글들을 작은 초서체로 써 놓은 것들인데 이것을 한데 묶어 책으로 엮은 것이다. 이 척독 모음집의 첫머리 글이 <17일 선서十七日先書>로 시작되기 때문에 후세 사람들이 17첩이라고 부르게 된 왕희지 초서의 백미이다.

이 17첩이 왕희지 초서로 워낙 유명하다 보니 시대를 경과하면서 여러 종류의 판각본이 나오게 되었고, 그러한 판각본을 대별하여 두 부류로 묶을 수 있는데 그 첫 번 째가 이 탁본에서 볼 수 있는 것처럼 대자 행서 <륵勒>자가 새겨진 홍문관본 (또는 관본이라고도 함)이고, 다른 부류는 당대의 초서가 하지장과 송대의 하남본 계통을 묶은 하감본이다.

일반적으로 홍문관본이 저명하고 영향도 매우 컸고, 勒자 아래에

<홍문관에서 직접 교부하고, 신하 해무외가 새겨 관본에 충당하였다. 신하 저수량이 교열하였는데 과오는 없었다.>승권.

이라고 새겨져 있고, 저수량의 교정과 검열을 필한 이 서첩이 왕희지 초서체의 정수라는데 이의가 없을 것이다.

10-4. 진초천자문(眞草千字文)

지영은 《진초천자문(眞草千字文)》을 8백첩이나 써서 강동의 여러 사원에 나누어 주었다고 하는 만큼 여러 종의 천자문이 전해지고 있다.

그 중에서 가장 오랜 것은 송나라 대관(大觀)3년(1109)에 설사창(薛嗣昌)이 모각한 관중본(關中本)이고 그 밖의 명나라 말기에 유광양(劉光暘) 모각한 보묵헌본(寶墨軒本), 청대에 나언성(那彦成)이 모각한 용사기본(龍師起本)등이 지영천자문의 각본으로 유명하다. 그러나 가장 오래된 양식을 구비하여 지영의 글씨로 보아 정당하다고 생각되는 것은 관중본(關中本)이다.

관중본(關中本)은 매행 10자, 표제를 합쳐서 2백 2행이고, 권후(卷後)에 설사창(薛嗣昌)의 발문(跋文) 15행이 있다. 그 발문은 우선 지영이 글씨에 뛰어 나고, 항상 연습을 했다는 말을 한 다음,「장안(長安)의 최씨(崔氏)가 소장하는 진적(眞蹟)이 특히 우수하므로, 석공을 시켜서 모각하여 조사(漕司)의 남청(南廳)에 보존하기로 했다. 대관기축(大觀己丑) 2월 11일, 낙안(樂安) 설사창기(薛嗣昌記)」라고 써 있다.

석각(石刻)은 그 발문 뒤에 「질방강모(姪方綱摹) 이수영(李壽永) 수명간(壽明刊)」이라는 10자가 새겨 있는 게 원석(原石) 이고 번각(翻刻)에는 그것이 없다.

11. 당 해서(唐諧書)의 확립

11-1. 찬보자비(爨寶子碑)

서기 405년 건립

한자의 발생과 형성이라는 측면에서 이 비문만큼 흥미로운 글씨도 없어 당 해서편의 서두에 넣게 되었다. 그 이유는 이 비문의 글씨체가 예서인지 해서인지 아직도 의견이 분분할 만치 예서에서 해서로 넘어오는 과도기적 서체로 한자의 형성면에서 중요하기 때문이다.

이 碑의 정식명칭은 진진위장군건녕태수탄부군묘비(晋振威將軍建寧太守府君墓碑)이고 동진 원흥 4년(서기405년)에 세운 것이다.

晋나라 때에는 禁碑 정책을 실시하였기 때문에 각석이 매우 적기 때문에 이 비를 더욱 중시하고 있다. 따라서 이 비가 발견되기 전에는 왕희지 부자의 각첩 만이 東晋 시대 서예의 전부로 알고 있었으나 청대 이후 고증학과 금석학, 문자학 등의 발달로 남북조시대의 각석들이 발견됨에 따라 강소성에 있는 南梁의 예학명 (瘞鶴銘 )과 더불어 남조시대 최고의 각석 서예작품으로 꼽힌다.

위비의 [중악숭고령묘비]와 [국언운묘지] 등과 함께 예서와 해서 사이의 서체로 서체가 변하는 원류를 고찰할 수 있다.

11-2. 구성궁 예천명(九成宮禮泉銘)

서기 632년 건립 당 위징 찬 구양순 서

협서성 린유현 고궁 소장

수씨(隨氏)의 구궁(舊宮)은 예전에 지었으니 이것을 버리면 아까울만 하고 이것을 헐려면 품이 겹친다. 일은 인순(因循)을 귀히 하니 어찌 반드시 개작(改作)하겠는가. 이때에 착조하기를 검소하게 하고 덜고 또 덜어서 그 태심(泰甚)을 버리고 그 퇴괴(頹壞)를 기워서 단지를 사력(沙礫)으로써 섞어하고 분벽(粉壁)은 도니(塗泥)로써 하고,옥체(玉?)는 토계(土階)에 접하였으며, 모자(茅茨)가 경실(瓊室)에 이어졌으니,우러러 장려함을 보면 기왕이 거울이 될만하며, 굽혀서 비검(卑儉)함을 살피면 족히 후손에 수훈(垂訓)할 수도 있다.

당태종이 피서지를 수나라의 옛 궁궐 인수궁으로 결정하면서 내린 조칙인데 이 궁궐에서 좋은 샘물이 솟아나자 이를 예천이라 이름 짓고 위징으로 하여금 그 내력을 적고 구양순으로 하여금 글씨를 써서 비석에 새긴 것이 천고의 명비 구성궁 예천명이다.

<入道於諧有三 九成.化度.廟堂三碑耳 / 입도어해유삼 구성. 화도. 묘당 삼비이> 해서로 들어가는 길은 세가지가 있으니, 구성궁 예천명과 화도사비, 그리고 공자묘당비의 세 비문이다.

이 말은 추사 김정희 선생께서 서예를 시작하는 분들이 서예의 기초공부를 해서로 부터 시작하라고 권유하면서 그 중에서도 구성궁 예천명이 해서의 대표가 될 만 하다고 하신 말씀이다.

11-3. 공자묘당비(孔子廟堂碑)

서기 633년 당 정관 7년 높이 280Cm 가로 110Cm

서안 비림박물관 소장

우세남이 글을 짓고 글씨를 썼으며 후에 예종이 된 이 단이 <공자묘당지비>라는 전액을 쓴 비석이다. 비문은 34행 매행 65자.

명 가정 34년 (1556) 관중대지진 때 비석이 절단되어 세토막이 되었다. 비석 뒷면에 송 천희 3년의 발흥송이 새겨져 있다.

당태종 즉위 초, 공자의 33대 손 공덕윤을 포성후에 책봉한 것과 새로이 공묘를 수리한 일을 기록하였다.

원비는 당 정관 초년에 새워져 서법이 아름답고 절묘하여 수차례 탁본이 이루어졌고 결국 심하게 훼손되자 측천무후가 예종에게 청하여 중각했으나 후에 소실되었으며, 현재 비림박물관에서 소장하고 있는 것은 송 건덕 년간에 왕언초가 모각한 것이다.

11-4. 안탑성교서비(雁塔聖敎序碑)

서기 648년 건립 당태종 서문 찬, 당 고종 술성기 찬, 저수량 서

산시성 서안의 자은사(慈恩寺) 안탑(雁塔) 내에 있는 비(碑)

현장삼장(玄奬三藏)이 인도에서 가져온 불전 번역에 대하여 당 정관(唐貞觀) 22년(648), 태종이 현장법사의 청을 듣고 응해서 내린 『대당삼장성교서(大唐三藏聖敎序)』와 황태자(고종)의 『술성기(述聖記)』를 저수량(禇遂良)이 서단(書丹)하여 서, 기(序, 記) 각 1비(碑)로 한 것. 영휘4년(653) 10월에 서비(序碑)가, 동년 12월에 기비(記碑)가 되어 후에 장안 년 간(長安年間, 701~705) 탑을 개수할 때 제1층 남쪽벽 좌우에 끼워 넣었다. 서기(序記) 양비(兩碑)는 흑대리석제로 모양과 크기가 같으며 서비는 좌서(左書)로 좌우가 대칭되도록 하였다. 석질이 견고하고 보존이 양호하며 결체법(結體法)도 완성되어 초당 석각 중에서 걸작품으로 꼽힌다. 곧이어 건립되는 집왕성교서비와 함께 서예사에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

11-5. 안근례비(顔勤禮碑)

서기 779년 당 대력 14년 높이 268Cm 가로 92CM 안진경 찬서

비석의 3면에 44행 매행 38자 씩 새겨져 있다.

안진경이 70세 때 증조부 안근례를 위하여 세운 비석이기 때문에 단 하나의 필선도 구차함이 없고 강건함을 깊이 드러내어 법도가 엄하여 사람과 글씨가 모두 완숙한 경지에 이르러 서법예술의 극치로 평한다. 서안 비림박물관에 소장된 안진경의 다른 비석들은 오랜 세월 수많은 탁본으로 인해 훼손이 심한데 이 비는 땅 속에 묻혀 있다가 근년에 발견된 덕택에 글자체가 원래의 면모를 잃지 않아 안진경체의 풍후하고 심웅한 풍격을 잘 드러내고 있다.

안체가 이전의 서체와 구별되는 가장 큰 특징은 수백 년 동안 유행하던 방절(모나게 꺾는 필법) 위주의 필법에서 벗어났다는 것이다. 전서의 원전필법을 해서에 인용하였으며, 잠두호미로 장봉과 수필에 주의하였고 파임 속에 예서의 잠두연미 필법을 수용하여 점획의 강인함과 두터움을 강조하였다. 더불어 자형에 넉넉함을 더함으로써 그 기세가 더욱 당당하여 많은 사람들로부터 최고의 명비작품으로 꼽힌다.

12. 삼체 천자문(三體千字文)

13. 오체 반야심경(五體般若心經)

자랑스러운 우리문화재 고려팔만대장경은 유네스코 세계문화유산으로 등록된 국보인데 그 내용의 첫 번째로 600권 500만 여자에 달하는 방대한 내용의 대반야경을 싣고 있는데 이 분량은 팔만대장경 전체 분량의 삼분의 일에 해당하는 경전이다.

심경, 반야바라밀다심경 또는 마하반야바라밀다심경이라고 높여 부르는 반야심경은 제목 10자를 포함해서 270자로 된 비교적 간단한 경전이지만 석가모니가 49년간에 걸쳐 설법한 이 대반야경의 내용을 요약하고 압축해서 엮은 불교의 핵심이자 요체이며 정수이다.

자비의 보살인 관세음보살이 깨달음을 얻어 구도자 사리자에게 공-비움의 진리를 강조하여 설하는 내용을 담고 있으며, 마지막 구절의 주문 <아제아제바라아제 바라승아제 모지사바하>는 산스크리트어의 음역으로 <도달한 때, 도달한 때, 피안에 도달한 때, 피안에 완전히 도달한 때 깨달음이 있나니 축복 하소서>라는 뜻으로 이 주문을 지성으로 세 번만 외우면 온갖 고통을 다 진정시켜 준다고 하여 널리 독송되고 있다.

이렇게 간결한 문장에 심오한 내용을 담고 있어서 현장법사의 구도를 칭송한 당태종의 성교서에 이미 왕희지의 집자체로 비석에 새겨졌고, 구양순을 비롯한 역대 내노라하는 서예가 치고 이 반야심경을 작품으로 남기지 않는 사람이 없을 뿐 아니라 현대에 이르러서도 비단 불가에 한정되지 아니하고 서예작품으로 널리 쓰여지고 있다.

<명필 반야심경 모음 ; http://blog.daum.net/imrdowon/8468070>

따라서 한자의 발생과 형성, 변천의 측면에서 한자가 어떻게 문자예술이라는 독특한 분야까지 발전하게 되었는지를 살펴보는 것도 의미가 있어 다섯 가지 서체를 소개하는 의미에서 오체반야심경으로 마무리하고자 한다.