2016. 2. 24. 14:47ㆍ美學 이야기

- 本 名

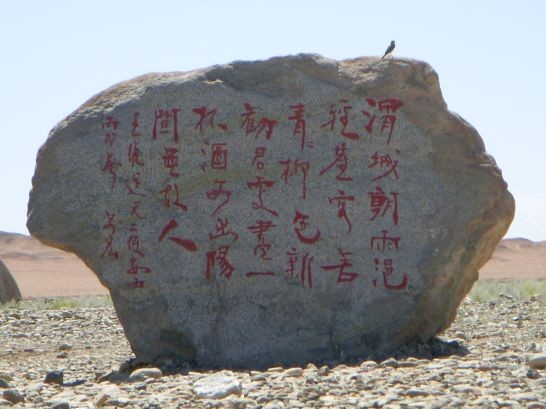

- 王维

- 别 称

- 王右丞

- 字 号

- 字摩诘

号摩诘居士 - 所处时代

- 唐朝

- 民族族群

- 汉人

- 出生地

- 蒲州(今山西运城永济市)

- 出生时间

- 701年,一说699年

- 去世时间

- 761年

- 主要作品

- 《王摩诘文集》等

- 主要成就

- 创造了水墨山水画派;近体诗严守声律,意态豪放

人物生平编辑

主要成就编辑

山水田园诗

边塞军旅诗

相思 | ||

画论

绘画作品

文学特色编辑

个人影响编辑

人物评价编辑

总评

历代评价

史料记载编辑

后世纪念编辑

- 参考资料

- 1. 北宋·苏轼·《东坡题跋·书摩诘蓝田烟雨图》

- 2. 王维彩像为清李瀛绘。

- 3. 唐诗十家之王维 .优酷网.2009-04-24[引用日期2013-04-30]

- 4. 《唐才子传·卷二》:临终,作书辞亲友,停笔而化。

- 5. 王维像取自清顾沅辑,道光十年刻本《古圣贤像传略》。

- 6. 《旧唐书·卷一百九十下·列传第一百四十》 .国学网[引用日期2015-12-24]

- 7. 唐·殷璠·《河岳英灵集》

- 8. 唐·司空图·《与李生论诗书》

- 9. 《旧唐书·卷一百九十上·列传第一百四十》 .国学网[引用日期2015-12-24]

- 10. 《新唐书·卷二百一·列传第一百二十六》 .国学网[引用日期2015-12-24]

王维_百度百科 baike.baidu.com/

王维_简介_评论_正版图书_在线阅读-百度阅读 yuedu.baidu.com/ebook 2016-02-24

%20王维%20《雪溪图》.jpg)

(唐)王维《雪溪图》

高逸图

明末清初,在画坛上有一位极富影响的画家项圣谟,曾画过一组画,名《王维诗意图》,共十二开。顾名思义,是根据王维的诗意而绘。这一组图收在文物出版社和浙江美术出版社联合出版的《中国绘画全集》第18卷中。书中对这组画介绍说:“此册计十二开,每开均题有唐诗人王维的两句诗并画其意。此册画法以圆浑之笔作淋漓之墨,不少作品很有南宋人的画意,一反平时之画法:或作清旷之江天,或作嶙峋之泉岩,或作水阁之幽居。特别有一开作迷离远山,大雨滂沱、水天不分之景,真是法自己出,别具境界,把王维‘惊涛乱水脉,骤雨暗峰文’的诗意很好地表现了出来。”我根据画上的题诗进行了一一核对,发现这组画题名为《王维诗意图》大有问题,其中属王维诗的只有两开,其他均不是王维的诗。就连上面那段文字中所引“惊涛乱水脉,骤雨暗峰文”的诗句,也不是王维所写,而是卢照邻的诗句。下面对这组画所用诗句进行一一介绍。

第一开所用诗句“用拙存吾道,幽居近物情”出自杜甫的《屏迹三首》之一,全诗为:“用拙存吾道,幽居近物情。桑麻深雨露,燕雀半生成。村鼓时时急,渔舟个个轻。杖藜从白首,心迹喜双清。”第二开所用诗句“隔溪千亩竹,尽日一炉香”和第三开所用诗句“潜鳞自无饵,林鸟不曾惊”没有查到出处。第四开所用诗句“惊涛乱水脉,骤雨暗峰文”出自卢照邻的《巫山高》,全诗为:“巫山望不极,望望下朝雰。莫辨啼猿树,徒看神女云。惊涛乱水脉,骤雨暗峰文。沾裳即此地,况复远思君。”第五开所用诗句“好山行恐尽,流水语相随”出自贯休的《春山行》,全诗为:“重叠太古色,蒙蒙花雨时。好山行恐尽,流水语相随。黑壤生红黍,黄猿领白儿。因思石桥月,曾与道人期。”第六开所用诗句“山中一夜雨,树杪百重泉”出自王维的《送梓州李使君》,全诗为:“万壑树参天,千山响杜鹃。山中一夜雨,树杪百重泉。汉女输橦布,巴人讼芋田。文翁翻教授,不敢倚先贤。”第七开所用诗句“洪波回地轴,孤屿映云光”出自杨师道的《奉和圣制春日望海》,全诗为:“春山临渤海,征旅辍晨装。回瞰卢龙塞,斜瞻肃慎乡。 洪波回地轴,孤屿映云光。落日惊涛上,浮天骇浪长。 仙台隐螭驾,水府泛鼋梁。碣石朝烟灭,之罘归雁翔。 北巡非汉后,东幸异秦皇。搴旗羽林客,跋距少年场。 龙击驱辽水,鹏飞出带方。将举青丘缴,安访白霓裳。”第八开所用诗句“谷树云埋老,僧窗瀑影寒”出自崔涂的《宿庐山绝顶山舍》,全诗为:“一磴出林端,千峰次第看。长闲如未遂,暂到亦应难。谷树云埋老,僧窗瀑影寒。自嫌心不达,向此梦长安。”第九开所用诗句“涧远松如画,洲平水似铺”出自白居易《和微之春日投简阳明洞天五十韵》,因此诗太长,此略。第十开所用诗句“渔樵不到处,麋鹿自成群”出自许浑的《游茅山》,全诗为:“步步入山门,仙家鸟径分。渔樵不到处,麋鹿自成群。石面迸出水,松头穿破云。道人星月下,相次礼茅君。”第十一开所用诗句“欲投人处宿,隔水问樵夫”出自王维的《终南山》,全诗为:“太乙近天都,连山接海隅。白云回望合,青霭入看无。分野中峰变,阴晴众壑珠。欲投人处宿,隔水问樵夫。”第十二开所用诗句“窈窕晴江转,参差远岫连”出自李白的《送王孝廉觐省》,全诗为:“彭蠡将天合,姑苏在日边。宁亲候海色,欲动孝廉船。窈窕晴江转,参差远岫连。相思无昼夜,东泣似长川。”可见真正属于王维诗意的,只有两开。

项圣谟出生在浙江嘉兴一个大户人家。在明代,这个家族出了不少知名人物,或以高官显爵,或以文学艺术而见于记载。他的五世祖项忠,是正统年间进士,官至兵部尚书。伯祖父项笃寿是嘉靖年间进士,官至兵部郎中。祖父项元汴是有名的书画收藏家、鉴赏家和书画家。所以,项圣谟从小就受到了良好的教育。

项圣谟的绘画作品以山水为主,画面布局大开大合,意境明净清雅,结构严谨而富于变化,笔法简洁秀逸,气韵高雅,极富书卷气,具有很高的品格和思想内涵。并喜画高大的乔木,特别喜欢画松树,当时就有“项松之名满东南”之誉。在花鸟画的创作上他同样具有鲜明的特色,尤其讲究造型,善于表现花叶和花瓣的层次、向背以及受光点的明暗,从而有别于当时其他花鸟画家的画风。

他的绘画还有一个显著特点,那就是对社会的关注。在明亡之前,他的作品不但真实地记录了人民所遭受的水旱等自然灾害,而且还对当时黑暗的封建统治有所揭露。而对于那些遭受苦难的人民,特别是农民,则寄予了同情。明亡之后,他的绘画作品主题思想为之一变,反映了强烈的民族思想感情,寄托着他对故国江山的怀念。故而被称为“画史之董狐”。

除绘画外,项圣谟亦精书法,善赋诗。其书法端庄严谨,峻拔出脱中不失书卷气。其诗多为题画诗,除了描绘山光水色、自然美景的山水诗外,还有许多表达了他对人民疾苦的同情和对故国的怀念,格调悲壮慨然。因国破家亡,晚年家贫,却志存高洁,不结交权贵,靠卖画以自给。

人们不禁要问,像项圣谟这有着高深艺术造诣和文学修养的人,怎么会弄出这样明显的错误呢?我想,这种错误不会出自画家本人。因为他所用诗句,都是给过多少次阅读之后,深思熟虑心有所感才确定下来的,之后还要构思画面,这样一个过程,怎么可能搞错呢?而所选的诗又不是一个人的。那么错在什么环节上呢?也许这组画不是画在一个时期,今天画一幅,明天画一幅,因风格相近,就把它们归拢在一起,随意放上了这个名字。也许在作者去世后,他的学生或后人整理他的遗作,看有王维的诗句就随手安了上去。还有一件可疑之处,那就是项圣谟曾与吴必红等人曾合作过一组十六开的《王维诗意图》,项圣谟绘了其中的两开。是不是有人搞混了,把这组画的名称放到那组画上去了也未可知。时代已经久远,也没有查到其他相关资料,这只能是一种猜测了。其实我倒认为,这组画取名为《唐人诗意图》更为确切些。

第一开所用诗句“用拙存吾道,幽居近物情”出自杜甫的《屏迹三首》之一

第二开所用诗句“隔溪千亩竹,尽日一炉香”没有查到出处

和第三开所用诗句“潜鳞自无饵,林鸟不曾惊”没有查到出处

第四开所用诗句“惊涛乱水脉,骤雨暗峰文”出自卢照邻的《巫山高》,

第五开所用诗句“好山行恐尽,流水语相随”出自贯休的《春山行》

第六开所用诗句“山中一夜雨,树杪百重泉”出自王维的《送梓州李使君》,

第七开所用诗句“洪波回地轴,孤屿映云光”出自杨师道的《奉和圣制春日望海》

第八开所用诗句“谷树云埋老,僧窗瀑影寒”出自崔涂的《宿庐山绝顶山舍》,

第九开所用诗句“涧远松如画,洲平水似铺”出自白居易《和微之春日投简阳明洞天五十韵》

第十开所用诗句“渔樵不到处,麋鹿自成群”出自许浑的《游茅山》

第十一开所用诗句“欲投人处宿,隔水问樵夫”出自王维的《终南山》

第十二开所用诗句“窈窕晴江转,参差远岫连”出自李白的《送王孝廉觐省》,

王维_百度图片 image.baidu.com - 查看全部132,595张图片

王维的的诗词全集、诗集(406首全)_诗词名句网 www.shicimingju.com/ba... - 百度快照 - 68%好评

王维_王维唐诗精选_王维唐诗赏析_王维的古诗大全_王维代表作品

www.xigutang.com/tangs... - 百度快照 - 评价

작주여배적(酌酒與裵迪) / 왕유(王維) 예술촌 쉼터

작주여배적(酌酒與裵迪) / 왕유(王維)

酌酒與君君自寬 (작주여군군자관) 친구여 술이나 드시게

人精蒜覆似波瀾 (인정산복사파란) 인정은 물결같이 뒤집히는 것 *蒜 마늘

白首相知猶按劍 (백수상지유안검) 늙도록 사귄 벗도 칼을 겨누고

朱門先達笑彈冠 (주문선달소탄관) 성공한 이도 후배의 앞길을 막나니

草色全經細雨濕 (초색전경세우습) 비에 젖어 잡풀은 우거져도

花枝欲動春風寒 (화지욕동춘풍한) 봄바람 차가와 꽃은 피지 못하거늘

世事浮雲何足問 (세사부운하족문) 뜬구름 같은 세상 말을 해 무엇하랴

不如高臥且加餐 (불여고와차가찬) 누워서 배불리 지내는 게 제일이지

【시어 풀이】

작주(酌酒) : 술을 따름

여군(與君) : 그대에게 줌

자관(自寬) : 스스로 마음을 너그럽게 가짐

번복(飜覆) : 뒤집힘, 빈부귀천에 따라서 인정이 뒤바뀜

백수상지(白首相知) : 백발이 되도록 오랜 사귄 벗

안검(按劍) : 손에 칼을 댐

주문선달(朱門先達) : 부귀를 누리며 앞서 출세한 선비

탄관(彈冠) : 관의 먼지를 털고 벼슬하기를 기다리는 것

초(草) : 노인의 비유

화(花) : 훌륭한 인물의 비유

부운(浮雲) : 뜬구름을 가리키는 말로 세상일이 그처럼 허무하다는 뜻임. 직유법

가찬(加餐) : 맛있는 음식을 더 많이 취하는 것

【감상】

이 시의 본래 제목은 ‘작주여배적(酌酒與裵迪)’으로서, 불우한 친구 배적에게 술을 권하며 위로하는 내용으로 된 7언 율시(七言律時)이다.

술이나 들면서 마음을 너그럽게 가지라고 친구에게 권하면서, 인정은 믿을 것이 못됨을 한탄했다. 백수(白首)가 되도록 오래 사귄 친구도 이해에 따라 적이 되고, 영달한 선배도 신진의 길을 막는 세상. 관계(官界)에서 일생을 보낸 왕유는 그러한 내막을 누구보다도 잘 알고 있었을 것이다. 마치 잡초는 잘 자라도 꽃은 그렇지 못한 것처럼 소인은 출세하고 군자는 불우한 것이 통례라고 한 현실적 감정을 5, 6구에서 적절하고도 통렬하게 표현하였다.

사회가 다르고 시대가 바뀌었으나, 현세 또한 차가운 인정의 파도 속에서 살아가고 있으니, 이 시가 우리의 현실적 문제로서 느껴지는 것이 이상할 것이 없다.

--------------------------------------------------------

친구인 배적과 술잔을 나누며 인생살이의 어려움을 토로했다. 사람의 마음이란 파도와 같아 언제 어떻게 변할는지 종잡을 수 없는 일이다. 오래된 친구 사이에도 갈등이 일어 원수처럼 될 수 있고, 높은 벼슬아치들은 지난 날 자기들도 그랬으면서도 새로 벼슬하고자 하는 젊은이를 보고는 벼슬길에 눈이 뒤집혔구나 한다.

잡초 같은 민초(民草)들은 임금님의 은혜에 만족하지만, 글을 배운 선비들은 벼슬길에 들어 청운의 뜻을 펴 보려고 하나 반대파나 간신들의 모함을 받기 쉬운 법이다. 인생사란 저 뜬 구름과 같은 것, 그저 제 몸 온전히 가지기를 꾀하는 게 바람직한 일이다. 봉건 시대에 당파나 모함으로 인해 사약(賜藥)을 받던 사례가 다반사이던 일을 상상해 보면 인생행로는 고난의 길인 것이다.

------------------------------------------------------------

왕유(王維: 699∼759)

중국 당 나라 중기 시인. 서가(書家). 화가(畵家). 오언시(五言詩)에 능하며 진(晉)의 '도잠(陶潛)', 송(宋)의 '사영운(謝靈運)'의 계통을 따라 정밀하고 담박(淡泊)한 자연을 즐겨 읊었다. 그의 시문을 모은 <왕우승집(王右丞集)> 28권이 있다.

배적(裵迪: 716∼?)

당 나라 시인. 젊은 시절에는 왕유, 최흥종(崔興宗)과 친해 같이 종남산(終南山)을 거닐면서 서로 화창(和唱)했다. 왕유와 각각 5언절구(五言絶句) 20수를 지었는데, 망천의 여러 경치를 노래한 작품이다.

) -->

cafe.daum.net/yesulchon/Viw/54193 碧波 藝術村

|

무슨 일로 홀로 꽃이 없소 하니

김광우 (misulm****)

무슨 일로 홀로 꽃이 없소 하니

問春桂문춘계: 봄 계수나무에게 묻기를

桃李正芳華도리정방화: 복숭아와 오얏나무 이제 막 향기로운 꽃 피워

年光隨處滿연광수처만: 봄빛이 곳곳에 가득하거늘

何事獨無花하사독무화: 무슨 일로 홀로 꽃이 없소 하니

春桂答춘계답: 봄 계수나무 대답하기를

春華詎能久춘화거능구: 봄꽃이 어찌 오래갈 수 있으리

風霜搖落時풍상요락시: 바람과 서리 몰아칠 때에는

獨秀君知不독수군지불: 나 혼자 빼어난 줄 그대는 아는가 모르는가.

앞서 소식蘇軾의 춘야행春夜行을 올렸는데, 소식이 봄날의 밤에 가는 봄이 아쉬워서 춘야행을 읊었다면 왕유王維(699?~759)는 봄날 자신의 신세를 한탄하며 이 시를 읊었습니다.

우선 시가 쓰인 때가 안사의 난이 중국 전체를 회오리바람으로 휘몰아칠 때였습니다.

안록산安祿山이 난을 일으켰을 때 많은 사대부들이 그에게 협력했습니다.

양귀비楊貴妃의 양자였던 안록산은 한때 궁정에서 크게 세력을 떨쳤으나, 결국 아들의 손에 살해되어 씁쓸한 삶을 마감했습니다.

왕유도 한때 안록산의 군대에 붙잡혔으나, “약을 먹어 벙어리가 되었다”고 하면서 벼슬길에 나가지 않고, 시로 신세를 한탄했습니다.

현종은 귀비 양옥환楊玉環(양귀비)을 총애하여 정치를 보살피지 않았고 이임보李林甫와 양국충楊國忠이 차례로 집권하던 때였습니다.

중국 역사에서 환관이 나라를 망친 때가 여러 차례 있었는데, 이때에도 환관 고력사高力士가 정치에 개입하여 정치가 몹시 부패했습니다.

호족 출신의 안록산은 세력을 키워 정치적으로 양국충과 대립하였고, 양국충을 토벌한다는 명분으로 755년(천보 14)에 반란을 일으켰습니다.

그는 먼저 낙양을 점령하고 대연황제大燕皇帝라 칭한 후 장안을 공격하자 현종은 창황히 사천으로 도망가게 되었습니다. 현종은 도중에 양귀비를 자살하게 하고 영무靈武에서 숙종에게 양위하여(756) 안사의 난을 평정하도록 했습니다.

왕유는 시인이자 화가로도 유명합니다.

그의 자字는 마힐摩詰인데, 유維와 자字 마힐은《유마경維摩経》에 나오는 거사居士 유마힐維摩詰의 이름에서 비롯된 것입니다.

왕유는 어려서부터 시詩와 서書, 음곡音曲 등에 뛰어난 재주를 나타냈으며, 9살부터 시를 쓰기 시작했고, 15살에 당唐나라 수도였던 장안長安(지금의 서안西安)으로 유학 가서 황실皇室에까지 이름을 떨쳤습니다.

현종玄宗(재위 712∼756) 말기에 이부낭중吏部郎中과 급사중給事中 등의 요직要職을 역임했습니다.

755년 안사의 난이 일어나고, 756년 장안長安이 점령되자 왕유는 반란군에 사로잡혀 뤄양洛陽으로 끌려갔으며, 그곳에서 안녹산으로부터 벼슬을 받았지만 이를 탐탁지 않게 여기고 남전藍田(陝西省 長安 동남의 縣)의 중난산終南山 기슭에 세운 망천장輞川莊에 머물며 시詩로서 자신의 마음을 나타냈습니다.

758년 현종玄宗의 뒤를 이은 숙종肅宗(재위 756~762)이 반란군을 물리치고 장안과 뤄양을 탈환한 뒤 왕유는 안녹산에게 벼슬을 받은 일로 문책을 받았지만 사정이 인정되어 사면赦免받았습니다.

그리고 태자중윤太子中允으로 등용된 뒤, 태자중서자太子中庶子, 중서사인中書舎人, 급사중給事中을 거쳐 상서우승尙書右丞이 되었습니다.

시인으로서 왕유는 시선詩仙이라 불리는 이백李白(701~762), 시성詩聖이라 불리는 두보杜甫(712~770)와 함께 중국의 서정시 형식을 완성한 3대 시인 가운데 하나로 꼽힙니다.

왕유는 그림에도 뛰어나 송宋나라의 소식蘇軾(1036~1101)은 왕유의 시와 그림을 “시 속에 그림이 있고, 그림 속에 시가 있다詩中有畵 畵中有詩”고 평했습니다.

왕유는 정건鄭虔, 오도자呉道子 등과 함께 중국 남종화南宗畵의 개조開祖로 여겨지고 있으며, 문인화文人畵의 발달에도 큰 영향을 끼쳤습니다.

인물이나 꽃, 대나무, 산수山水의 정경 등 다양한 소재를 그림으로 나타냈는데, 특히 수묵水墨 산수화山水畵로 이름을 떨쳤습니다.

왕유는 자연을 소재素材로 한 오언五言 율시律詩와 절구絶句에 뛰어난 성취를 보여 육조六朝 시대부터 내려온 자연시自然詩를 완성시켰다는 평가를 받습니다.

당나라 시대의 자연시 전통을 대표하는 인물을 왕맹위유王孟韋柳라 부르는데, 왕유와 위응물韋應物(737~804), 맹호연孟浩然(689~740), 유종원柳宗元(773~819)을 가리키는 말입니다.

- 다음 아고라 자료 ......

| |||||||||||||

|

'美學 이야기' 카테고리의 다른 글

| 농기(農旗) / 월간민화 (0) | 2016.02.26 |

|---|---|

| 판교 정섭의 작품 세계 (0) | 2016.02.26 |

| 조정육의 그림, 스님에 빠지다 15. 김홍도, 「혜능상매」 (0) | 2016.02.24 |

| 조정육의 그림 스님에 빠지다 14. 작자미상, ‘관경16관변상도’ (0) | 2016.02.24 |

| 조정육의 그림, 스님에 빠지다 13. 왕유, 「강간설제도」 (0) | 2016.02.24 |