2017. 7. 2. 18:05ㆍ들꽃다회

춘천 느랏재 들꽃다회 - 이삭줍기 落穗(3)

2017625 일요일, 흐리고 가끔 비

야생화 백과사전 :가을편

산박하

동의어 깻잎나물, 깻잎오리방풀, 애잎나울

| 분류 | 꿀풀과 |

|---|---|

| 서식지 | 햇볕이 잘 드는 곳의 토양이 비옥한 곳 |

| 꽃색 | 하늘색 꽃 |

| 크기 | 키는 약 40~100㎝ 정도 |

| 학명 | Isodon inflexus (Thunb.) Kudo |

| 용도 | 관상용, 어린순은 식용 |

| 분포지역 | 우리나라, 일본, 중국 |

| 생활사 | 여러해살이풀 |

| 개화기 | 6~8월 |

| 결실기 | 9~10월경 |

산에 나는 박하

박하의 한 종류이며, 박하가 주로 들에 자라는 반면 산에 자라서 산박하라고 한다. 박하는 영어로 민트(Mint)라고 하는데, 그리스 신화에서 지옥의 신인 하데스의 연인 민테의 이름에서 유래되었다. 여기에는 재미있는 이야기가 전해진다.

지옥의 신 하데스는 제우스의 딸인 페르세포네와 결혼했는데, 그녀는 미인이었으나 성질이 급하고 사나웠다. 하데스는 아내 몰래 미모의 민테라는 처녀와 밀애를 나누었는데, 이를 안 페르세포네가 어느 날 둘이 사랑을 나누는 곳을 급습했다. 하데스는 급한 나머지 민테를 향기는 짙고 좋으나 볼품없는 꽃으로 만들어버렸다. 민테의 이름을 따서 이 꽃을 민트라고 했다고 한다.

박하는 향기가 좋은 야생화인데, 주성분은 멘톨(menthol)로, 치약이나 껌, 사탕, 화장품, 담배 등에 향기를 내기 위해 사용된다.

산박하는 우리나라 각처의 산지에서 자라는 여러해살이풀로, 햇볕이 잘 드는 곳의 토양이 비옥한 곳에서 자라며, 키는 40~100㎝ 정도이다. 줄기는 곧게 서고 모가 나 있다. 가지를 많이 내며 전체에는 잔털이 난다.

달걀형의 잎은 마주나고 톱니가 있으며 길이는 3~6㎝, 폭은 2~4㎝이다. 잎의 양면 맥 위에는 털이 있다. 6~8월에 하늘색 꽃이 줄기 아래에서 위쪽으로 올라가면서 피며, 지름은 0.8~1㎝이다. 열매는 9~10월경에 맺는다.

꿀풀과에 속하며 깻잎나물, 깻잎오리방풀, 애잎나울이라고도 한다. 관상용으로 쓰이며 어린순은 식용된다. 우리나라와 일본, 중국에 분포한다.

직접 가꾸기

9~10월에 종자를 받아 바로 화분에 뿌린다. 포기나누기는 이듬해 봄에 한다. 화단 주변에 나무가 많은 곳에 심는 것이 요령이다. 심기 전 흙 속에 유기질이 많은 퇴비를 넣으면 좋다.

가까운 식물들

• 박하 : 습기가 있는 들에 자라며, 여름에서 가을에 엷은 보라색 꽃이 핀다. 키는 60~100㎝이다.

• 털산박하 : 잎의 뒷면에 털이 많이 난다.

• 긴잎산박하 : 잎의 밑부분이 뾰족하며 잎 전체가 길다.

• 영도산박하 : 가지가 많고 달걀 모양의 잎은 작으며 누운 털이 난다. 6~8월에 파란빛을 띤 자주색 꽃이 피며, 키는 40~100㎝이다.

• 개박하 : 산과 들에 자라며, 키는 50~100㎝, 여름에 흰 빛을 띤 자주색 꽃이 핀다.

본 콘텐츠를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료체공처 또는 저자에게 있으며, Kakao의 입장과는 다를 수 있습니다.

글

출처

산을 다니면서 새순이 올라오는 모습, 초본 식물의 군락지 모습, 꽃봉오리 상태, 꽃의 모습, 종자 결실되는 모습과 식물의 압화 등 다양한 식물의 한살이를 담아 총 128종의 식물과 약 900여 컷의 사진을 수록하였다. 다양한 사진과 함께 야생화의 생태와 재배법, 가까운 식물들 목록, 학명과 이명 등 야생화 애호가인 일반 독자들과 관련 전공자들에게 필요한 정보를 소개한다.

국립수목원국가생물종지식...

산박하

| 분류 | 통화식물목 > 꿀풀과 > 산박하속 |

|---|---|

| 꽃색 | 자주색 |

| 학명 | Isodon inflexus (Thunb.) Kudo |

| 개화기 | 8월, 6월, 7월 |

분포지역

전국 산지에 분포한다.

형태

여러해살이풀이다.

크기

높이 40~100cm이다.

잎

잎은 마주나기하고 삼각상 달걀모양이며 끝이 뾰족하고 밑부분이 갑자기 좁아져서 엽병으로 흘러 날개같이 되며 길이 3-6cm, 폭 2-4cm로서 양면 맥 위에 드문드문 털이 있고 가장자리에 둔한 톱니가 있다.

꽃

꽃은 6~8월에 피며 취산꽃차례는 원줄기 윗부분에서 마주나기하여 큰 꽃차례를 형성하고 꽃받침은 길이 5-6mm로서 털이 있으며 열편은 좁은 삼각형이다. 꽃부리는 자주색이고 길이 8-10mm로서 순혀이며 상순이 위를 향하고 하순은 여자 고무신 같은 모양이며 암술은 1개이고, 수술은 4개인데 2개가 길다.

열매

4분과는 꽃받침에 싸여 있으며 원반모양이다.

줄기

높이 40-100cm이고 가지가 많으며 네모진 능선에 밑을 향한 짧은 백색 털이 있다.

생육환경

산지의 숲 속에서 자란다.

용도

어린순을 나물로 한다.

유사종

• 깨나물 : 잎이 크다.

• 털산박하 : 잎 뒷면에 털이 많다.

• 긴잎산박하 : 잎이 길고 밑부분이 긴 예저이다.

• 영도산박하 : 가지가 많고 잎이 작으며 달걀모양으로서 복모가 있다.

본 콘텐츠를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료체공처 또는 저자에게 있으며, Kakao의 입장과는 다를 수 있습니다.

우리주변식물생태도감

산박하

동의어 깨잎나물, 깻잎오리방풀, 깻잎나물, 애잎나울 다른 표기 언어 inflexed-rabdosia

| 분류 | 식물 > 쌍자엽식물 합판화 > 꿀풀과(Lamiaceae) |

|---|---|

| 학명 | Isodon inflexus (Thunb.) Kudô |

| 북한명칭 | 깨잎오리방풀 |

| 본초명 | 산박하(山薄荷, Shan-Bo-He) |

다년생 초본으로 근경이나 종자로 번식한다. 전국적으로 분포하며 산지나 들에서 자란다. 줄기는 높이 60~150cm 정도이고 가지가 많으며 사각형이고 능선에 흰털이 있다. 마주나는 잎의 잎몸은 길이 3~6cm, 너비 2~4cm 정도의 삼각상 난형으로 끝이 뾰족하며 가장자리에 둔한 톱니가 있다. 7~10월에 취산꽃차례로 피는 꽃은 자주색이다. 열매는 꽃받침 속에 원반상의 사분과로 되어 있다. ‘방아풀’과 달리 암 · 수술이 하순 안에 들어 있고 잎은 길이 3~6cm 정도의 삼각상 난형으로 작고 꽃은 청회색이다. 어린순은 식용하고 밀원용, 관상용으로 이용한다. 봄과 초여름에 연한 잎을 삶아 나물로 먹는다.

특성

쌍자엽식물(dicotyledon), 합판화(sympetalous flower), 다년생초본(perennial herb), 직립형식물(erect type), 야생(wild), 약용(medicinal), 식용(edible), 관상용(ornamental plant)

적용증상 및 효능

고미건위, 구충, 담낭염, 식욕촉진

생육과정

본 콘텐츠를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료체공처 또는 저자에게 있으며, Kakao의 입장과는 다를 수 있습니다.

글

출처

꼭 알고 지켜야 할 우리자원식물의 생태와 가치를 총정리한 생태도감이자 생태의 보고이다. 주변에서 자주 접할 수 있는 1,000여 종의 식물을 9,522장의 사진으로 담았다. 종자에서 꽃과 열매까지 다양한 사진 자료로 생육과정 전체를 살펴볼 수 있다

산박하, 박하

정천 2017.06.01 08:17

산박하

과명 : 꿀풀과

학명 : Isodon inflexus (Thunb.)

영명 Mountain isodon

2010. 10. 13. 강원도 평창

산에서 나는 여러해살이식물이다. 키는 50~100㎝이다. 줄기는 모가지며 곧게 선다. 식물체 전체에 적은 잔털이 있다. 잎은 마주보기로 나며 난상 원형이다. 길이는 3~6㎝ 정도로 잎자루에는 날개가 있으며 가장자리에는 톱니가 있다.

꽃은 6~10월까지 하늘색 꽃이 피며 원줄기 끝에서 많은 작은 꽃이 피는 취산화서를 이룬다. 화관은 통 모양으로 밑동이 불룩하게 나오고 끝이 입술 모양이다. 상순 꽃잎은 다섯 갈래 위로 굽었고 하순꽃잎은 밋밋하다. 수술은 두 개는 크고 두 개는 작다(2강웅예), 암술은 한 개이고, 암술대는 위 끝이 두 갈래이다. 수술과 암술이 화관의 하순 속에 숨어있다. 꽃받침은 종 모양으로 다섯 갈래이고 녹색이다. 포는 난형이다. 열매는 소견과이다.

한국, 중국의 동북 지방, 아므르, 우수리 지역에 분포한다.

♣ 궁금한 이야기

무더운 여름이 지나고 가을로 들어설 무렵에는 가을 꽃이 만발한다. 그 중에서 산박하속 식물들이 일제히 꽃을 피우기 시작하는데 꽃의 생김새로 볼 때는 고만고만하여 식별하가가 어렵다. 산박하속 식물은 세계에 40여 종이 있으며 우리나라에는 10여 종이 분포한다. 그중에서 산박하, 방아풀, 오리방풀의 꽃의 식별이 어렵다.

산박하는 산 박하라는 뜻의 일본명에서 유래한다. 잎이 깻잎을 닮아 깻잎나물, 깨잎오리방풀, 깨잎나물 이라고도 한다. 한방에서는 산박하(山薄荷)라 하여 건위, 통증완화, 해열, 종기, 타박상 등에 쓴다. 산박하는 박하향이 없다. 같은 종류인 향기가 강한 방아풀에서 항암물질이 다량 함유되어 있다는 사실이 밝혀져 많은 관심을 집중시키고 있으며, 증식은 종자로 한다.

♣ 비슷한 식물

박하(Mentha piperascens )

박하는 대표적인 허브식물로 개울가나 저지대 습지에 나는 여러해살이식물이다. 키는 20~40cm 정도이다. 전체에 잔털이 있으며 방향성식물이다. 잎은 마주나기로 나며 긴 타원형으로 잎의 가장자리에는 날카로운 톱니가 있다. 꽃은 7~9월에 잎겨드랑이에 모여 흰색으로 피며 공모양을 이룬다. 이름은 박하(薄荷)에서 유래한다. 털박하, 재배종박하라고도 한다. 잎과 줄기는 약용으로 발한, 해열, 진통, 건위제, 해독재로 쓰며, 음료수, 화장품 제조 원료로 쓴다.

(필자의 저서 <야생화 산책> 중에서...)

blog.daum.net/jeongcheon/13494413 정천(나영학)의 자생..

쇠별꽃

쇠별꽃에 꽃등에

고마리

싱아 혹은 흰노랑물봉선 ??

1990년 9월 16일 촬영

1992년 7월 4일 촬영

싱아

1992년 7월 4일 촬영

자료 출처 : 우리주변식물생태도감

2012년 9월 21일 촬영

- 익생양술대전

1995년 9월 14일 촬영

출처 © 한국학술정보㈜멧도야지의 운동장

- 오염이 안된 깨끗한 점토에서 광물질 섭취 장소

개망초에 호리꽃등에

줄딸기

뱀딸기

엉겅퀴에 큰줄흰나비

엉겅퀴에 큰줄흰나비

엉겅퀴에 큰줄흰나비

홍시닥나무

서양민들레에 꽃등에

서양민들레에 꽃등에

개망초에 호리꽃등에

산뽕나무

- 까맣게 익은 오디가 너무 잘아서 사람이 먹기 힘들지만

산새들이나 소동물에게는 훌륭한 산과일이 된다.

바디나물

異名 : 사약채, 개당귀, 일전호(日前胡), 사향채(射香菜),

만호(滿胡), 전호(前胡), 토당귀(土堂歸), 야근채(野芹菜)

- 어린 순은 나물로 식용한다.

관중

가리산(해발 1,051m)

가리산 통신중계기지

노루오줌

- 홍승마, 큰노루오줌, 왕노루오줌, 노루풀, 산화칠, 山花七

Astilbe chinensis

어린순은 식용하며, 전초는 약용한다.

개망초와 기린초에 파리매 종류

엉겅퀴에 꼬마꽃등에

엉겅퀴에 꼬마꽃등에

엉겅퀴에 꼬마꽃등에

기린초에 호리꽃등에

기린초에 호리꽃등에

기린초에 수중다리꽃등에

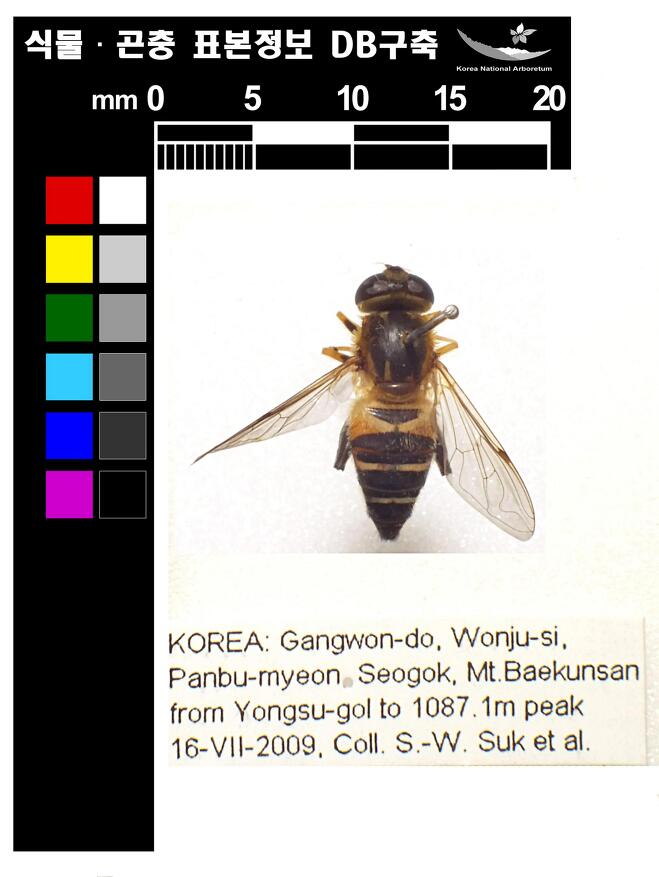

국립수목원국가생물종지식...

수중다리꽃등에

| 분류 | 파리목 > 꽃등에과 > 송충살이뾰족맵시벌속 |

|---|---|

| 학명 | Helophilus virgatus Coquillett, 1898 |

| 출현시기 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 |

수중다리꽃등에

참고 자료 : 2009.10.14블로그 > Daum블로그 blog.daum.net/onidiras

수정을 마친 털중나리

- 수정 후에는 암술이 말라 시들고 씨방이 커지기 시작한다.

꿀풀

꿀풀

개구리자리에 호리꽃등에와 꼬마꽃등에(꼬리 부위가 가는 것)

- 비가 갠 시간에는 곤충들의 채밀활동이 더욱 활발해진다.

개구리자리에 호리꽃등에와 고려꽃등에

참고 자료 : 2008/7/21 유달산 고려꽃등에 수컷 2009/7/8 유달산 파리목,꽃등에과, 고려꽃등에

2008.12.29블로그 > Daum블로그 blog.daum.net/squirrel56

느랏재 터널 개통으로 기존 56번 국도가 폐쇄되어 활용하는 임도에서 점심

타락죽(駝酪粥)

타락죽은 우유에 쌀을 갈아 만든 무리를 넣고 끓인 죽으로 우유죽이라고도 한다. 조선시대의 일부 상류가정이나 궁중에서 애용하였던 것으로 여겨진다.

우리 나라에서 우유를 언제부터 식품으로 썼는지 그 상한시기는 알 수 없으나, 문헌으로 미루어 고려시대부터 유우소(乳牛所)가 있었고 낙수(酪酥)를 가공하여 상류층 일부에서 식용으로 하였음을 확인할 수 있다.

한편, ≪증보산림경제≫·≪규합총서 閨閤叢書≫·≪부인필지≫ 등에 조리법이 자세히 기록되어 있다. ≪규합총서≫에서는 타락죽을 쑬 때 우유와 무리의 비를 부피로 1:0.8 정도로 하였다. 재료의 비는 다소 임의로 가감할 수 있다. 단, 우유보다 무리가 많은 것은 좋지 않다.

타락죽은 조선시대 임금님이 보양식으로 먹던 음식이다. 얼마나 귀했는지 임금님도 아무 때나 먹지 못했으며 특별한 명절이나 몸이 아플 때 주로 먹었다.

타락죽은 궁중음식을 기록한 『왕실양명술(이원섭 지음)』에도 기술되어 있다.

타락이란 낙타의 젖을 말함으로 몽골 등 유목민들에게는 가장 좋은 영양소로 꼽는다. 원나라가 고려를 침략해 고려를 지배할 때 들어온 소·말·양·낙타젖을 타락으로 부르게 된 것 같다. 소화력이 높은 찹쌀과 우유를 섞은 타락죽은 밤새 비워 둔 위를 부드럽게 한 다음 아침 수라를 들게 하는 약죽이였던 것이다.

조선조 고종 말년에 궁중의 약방기생을 했던 박봉래(朴奉來)할머니는 소젖으로 끓인 타락죽을 끓여 황제가 먼저 들고 약간을 남겨 동침한 궁녀에게 물려준다 했다.

이것을 분락지간(分酪之間)이라하여 임금과 동침한 궁녀와 타락죽을 나누어 먹는 사이라고 하였다.

석가모니가 6년간의 고행 끝에 쇠약한 몸을 우유 죽을 마시고 원기를 회복해 드디어 깨달음을 얻었다는 유명한 얘기는 모두가 알듯이, 지금도 몽골이나 티베트같은 유목생활을 하는 산간지방에서는 식사 대신 보릿가루에 우유와 차를 타서 하루에 수십 잔씩 마시고 있다

야채가 귀한 이들은 차를 마시고 비타민 C 등 야채의 성분을 보충하고 있다.이 우유 죽을 만드는 방법이 빙허각 이씨가 지은 <규합총서>에 적혀 있다. '쌀을 담갔다가 무리를 정하게 갈아 밭치고 생우유가 한 사발이면 무리는 다소 적게 한다. 무리란 물에 불린 쌀을 물과 함께 맷돌에 갈아 체에 밭쳐 가라앉힌 앙금을 말한다. 묽고 되기는 잣죽 만큼 하여 먼저 쑤다가 익으려 하거든 우유를 부어 섞어서 쑨다. 이것이 곧 임금이 잡숫는 약을 만드는 내의원에서 타락죽 만드는 법이라.'했습니다.쌀 무리를 갈려면 시간이 걸리기 때문에 찹쌀가루를 빻아다가 냉동실에 넣어두고 필요할 때 쓰면 좋다.

조선 후기 풍속을 적은 《동국세시기》에 궁중에서 필요할 때 타락죽을 끓이는데, 특히 임금이 병이 났을 때 내의원 약국에서 타락죽을 진상했다고 나온다. 또 해마다 10월 그믐부터 정월까지 내의원에서 타락죽을 만들어 원로 신하들에게 나누어 주었다고 한다. 원로들에게 하사하는 겨울 특별 보너스였던 셈이다. 먹는 음식인 타락죽을 만드는 곳도 주방이 아니었다. 궁중 병원인 내의원 약방에서 제조했으니 음식이 아니라 보약으로 여겼다.

타락차(駝酪茶)에 대한 기록과 오늘날에 응용

숙종 때 김창업이 사신을 따라 북경을 다녀와 《연행일기》라는 기행문을 남겼다. . 조선 사신들이 자금성에 도착해 황제를 알현하려고 기다리는 동안 타락차 한병을 내왔는데 다른 사신들은 아무도 마시려 하지 않았지만 자신은 일찍이 먹어본 적이 있어 맛이 좋음을 알았기 때문에 연거푸 두 잔이나 마셨다고 했다.

당시 김창업은 서장관으로 따라갔으니 정사와 부사와 함께 황제를 알현하려고 대기했을 것이다. 그런데 정사, 부사와 같은 고위직 벼슬아치가 타락차가 낯설어 마시지 않았다는 것이니 고위직 관리라도 원로가 아니면 타락차는 쉽게 먹을 수 있는 음식이 아니었던 것이다.

김창업의 <연행일기>에 나타난 타락차가 진하게 졸인 연유에 가루녹차를 타서 만든 것인지 연유(煉乳)에 긴압차나 녹차를 우려낸 차를 더한 것인지는 확실하지 않다. 그러나 대접에 담지 않고 병에 내온 것으로 보아서 타락죽이 아니라 타락차인 것만은 분명하다.

다만 농경문화 보다 수렵문화를 우선시하던 팔기군 출신의 청황조 지배층들은 정복한 중원의 차문화를 수용하였을 뿐만 아니라 나중에 확장편입한 티베트의 수유차(酥油茶)나 몽골과 위구르 회족의 함내차(咸奶茶) , 내차 등 우유, 소금 또는 볶은 찹쌀가루나 보릿가루와 긴압차를 함께 넣고 끓인 변방민족들의 다양한 차문화를 골고루 즐겼을 것이라고 짐작할 수 있을 뿐이다.

1.白米洗净,放置多时充分泡软后,用筛子捞取,沥去水份。把泡软的白米和水2杯放在果汁机中打成均匀细致的米浆后,用网子过滤。

2.过滤后的米浆再放入1杯水,搅匀后,煮滚。

3.煮了好一阵子后,转小火,一点一点倒入牛奶,注意不要有结块的情形,小心搅拌。

4.趁热装盘,连同糖、盐一起端上桌。

오늘날 우리가 간편하게 즐길 수 있는 타락차는 졸인 우유에 가루녹차를 타서 저어 거품내어 마시는 녹차라테 종류이다. 또한 보이차 등의 긴압차나 녹차 등을 우리거나 달인 차에 진하게 졸인 우유나 연유를 섞어서 흔들어 마시는 것도 피로물질을 빨리 배출하고 영양을 보충하는 동시에 정신이 맑아지는 각성효과까지 있어 운동전후나 병후 회복식으로 즐길 만하다.

일본 다도종가(茶道宗家)들의 원류가 된 삼국통일 후 혼란을 수습한 원동력이 되었던 원효대사의 무애차(無碍茶)나 나중에 이 무애차를 일본에 전하고 나라지방의 동대사를 창건한 백제 유민의 후손인 행기대사의 보살좌상이 모셔져 있는 서대사(西大寺)의 큰차담기(大茶盛) 행사 등을 미루어 보건데 이미 신라시대부터 단차(團茶)를 달여서(煎茶) 마시는 전다법과 아울러 가루차(末茶)의 자다법(煮茶法)은 통용되었을 것으로 여겨지며, 실제로 안압지에서 출토된 차(茶)자가 쓰여진 "언정차영(言貞茶榮)명 백토분장 토기다완"의 유물로 볼 때 가루차(末茶)의 음용은 신라시대부터 죽 이어져 온 것으로 보아도 무방하다.

안압지에서 출토된 찻사발, 국립경주박물관소장

- 경주 안압지(676년 건조)에서 출토된 토기류(무유, 無釉)의 다구(茶甌)에

“언(言), 정(貞), 차(茶), 영(榮)”이라 쓰여진 것이 말차용 찻사발로는 가장 오래된 것이라 여겨진다.

크기는 구경 16.8cm 높이 6.7cm 이며 굽이 없는 것이 특징이다.

참고자료 : midoyo9.wordpress.com/2016/04/27/다완찻사발에-관심을-갖기/

midoyo9.wordpress.com/2016/05/04/다완과-함께-살펴보는-차茶의-..

재미있는 사실은, 조선시대에 말차를 제사상에 올리는 풍속이 있었다는 것이다. 성호 이익의 <성호사설>에서 원래 차는 달여서 탕으로 마신다. 가례에는 점다(點茶)하는데, 찻가루를 잔 속에 넣고 끓인 물을 부은 다음 차솔로 휘젓는다고 전하고 있다. 이는 오늘날 가루차를 타는 방법과 같다. 이것만 보아도 가루차가 일본 고유의 차는 아님을 알 수 있다.

타락(駝酪)의 어원

타락(駝酪)은 우유라는 뜻이다. 한자로 보면 낙타의 젖으로 만든 버터나 치즈 같은 식품이지만 우유의 한자 음역인 것으로 보인다. 육당 최남선은 《조선상식문답》에서 타락은 본래 돌궐 말인 토락(Torak)에서 전해진 말이라고 했다. 고려 때 원나라의 영향을 받아 돌궐 사람들이 우리나라에 들어와 목축을 담당했기에 우유를 돌궐 말로 타락이라고 부르게 됐다는 것이 최남선의 설명이다. 그러니까 우유에다 찹쌀을 넣고 끓인 죽이 바로 타락죽이니 고려 때 원나라의 영향을 받아 발달한 음식으로 추정된다.

흥미로운 사실은 서양 사람들도 디저트로 타락죽을 먹는다는 것이다. 스페인의 디저트인 아로스 콘 레체(Arroz con leche)가 바로 타락죽이다. 스페인 말로 아로즈는 쌀, 콘 레체는 우유로 만들었다는 뜻이니 우유인 타락으로 끓인 죽에 다름 아니다.

이탈리아의 쌀죽인 부디노 디 리조 역시 이름만 다를 뿐 우유를 넣고 끓인 반액체의 음식이니 타락죽과 비슷하고 아랍과 인도에서 먹는 피르니, 중앙아시아에서 먹는 우유죽인 소홀라도 모두 타락죽의 일종이다.

어떤 종류의 젖으로 끓였느냐는 차이가 있을 뿐 젖이 흔했던 아랍이나 중앙아시아에서도 동물의 젖에 쌀과 향신료를 넣고 끓인 음식은 왕과 귀족들이 먹던 상류층 음식이었다. 서역에서 전해진 고급 음식인 데다 재료까지 귀했으니 임금님의 보양식이 될 수 밖에 없었을 것이다.

가루차 녹차로 타락차(駝酪茶) 준비

- 지금은 느랏재터널 개통 후 임도로 변해있는 옛 56번 국도상에서......

끓여서 졸인 우유를 붓고 각각의 다완에서 차숟가락과 찻솔로 저어주다

오늘의 산중찻자리에서 다화(茶花)는 산솜다리(에델바이스)

- 산솜다리는 조선총독부에서 만든 조선산악회(대한산악연맹의 전신)에 대항하여

민족지사들이 설립한 백령회(白嶺會)의 후신으로 광복 후 이름을 바꾼

한국산악회의 휘장과 뺏지 도안으로 쓰이고 있다.

원예전문가인 지인이 종자를 채취하여 발아시켜 키워서 선물하다.

산솜다리 꽃 중간부에서 까맣게 씨가 여물어 간다.

무량수(無量壽) 다완에는 비교적 차 찌꺼기가 적다.

- 찻솔(茶筅)으로 무애차 격불 순서대로 108회를 젓다.

차를 저을 때 차를 젓는 도구의 차이와 격불하는 요령의 차이로 보인다.

*** 참고 : 무애차송(無碍茶頌) http://blog.daum.net/bohurja/4413

끓은 우유 위에 뜬 버터성분과 가루차가 뭉쳐서 무량광(無量光) 다완에 작은 찌꺼기들이 많다.

우리 고유의 다법대로 차숟가락으로 저으면서 격불하다.

다음에는 따로 물을 끓여서 가루차를 차죽상태로 갠 다음 우유를 첨가해 보련다

한번 더 반복하여 행다(行茶)하다.

같은 량의 가루차를 넣었는데 첫번째 33천 격불시 보다

타락차가 더 진한 연두색을 띈다.

우유를 더 첨가하여 28수(宿)로 격불해 준다.

- 차거품에 연노란색의 버터성분인 유지방(乳脂肪)이 떠있는 것이 보인다.

- 이 유지방 성분이 타락차의 고소한 맛을 더하여 준다.

끓여 졸인 우유를 더 붓고 12간지와 12차(次)를 더하여 24회 찻솔을 회전하다.

8정도(八正道), 6바라밀다(六波羅密多), 4성제(四聖諦), 천지인을 순서대로 외우면서 차솔을 회전하다.

마지막으로 차솔을 1번 털어주고, 더운 물을 더하여 1번 찻솔을 씻어주다.

이리하여 도합 33+28+24+8+6+4+3+1+1=108번의 무애차(無碍茶) 차젓기가 완성된다.

차숟가락으로 저은 처음보다는 작은 차알갱이 찌꺼기가 적어지다.

끓인 맑은 물을 부어 백비탕(白沸湯)을 만들어 마시다.

두번째 백비탕에 다완 내에 물이 맑아졌다.

- 한국의 전통 차예절은 차 만들기, 차 대접하기에 못지 않게

행다(行茶) 후에 마무리 과정을 더 중요시하고 있다.

이는 처음 시작한 사람 즉 팽주(烹主)가 끝까지 소명감을 가지고 행다에 임하여 마무리하고

다음 차례의 행다에 불편함이 없도록 미리 준비를 해놓으라는 뜻이 담겨져 있다.

요지음 차모임에서 흔히 보이는 광경은 차선생인 소위 다도사범이 정성드려 행다법을

시연을 하고선 다구 뒷정리나 설거지는 제자들에게 맡기는 경우를 많이 보게 된다.

이러한 현상은 군사부일체라는 전통관념이 일부 작용하고 있는 것으로 보여지나,

이는 우리의 전통 차예절을 제대로 배우지 못한 것을 겉으로 드러낸 것이다.

하잘 것 없는 벌레, 꽃들이나, 보잘 것 없는 사람들도 나와 꼭 같은 인격체로 대하는

일체평등, 만인평등의 무등(無等)과 무애(無碍)의 원칙이 무엇보다도 차모임에서 우선되어야 한다.

이러한 무등과 무애의 차예절이 몸에 배어있을 때, 일상생활에서도 다른 사람을 공경하는 마음이

저절로 생겨나와서, 팽주 자신에게 그 복이 되돌아가는 선연이 선순환하는 고리를 형성하게 된다.

한 가지 덧붙일 것은 한중수교 후 중국차와 차도구, 중국차문화가 만연되고 있는 현실에서

다인(茶人)이라고 자처하고 있는 사람들 중에서 중국 다업회사에서 홍보용으로 표연하고 있는

행다법이나 차품평법을 막연하게 흉내내고 있는 사람들이 점점 늘어나고 있다는 점이다.

긴압차류의 내포성(耐泡性)을 강조하는 글이나 사진들을 흔하게 접해 볼 수 있으며,

이에 더하여 차의 등급을 매겨서 가격을 결정하는 품평용 행다를 따라하는 사람들이 많아지고 있다.

이는 인터넷 문화가 발달하면서 중국차 상인들의 카페에서 홍보용 시연 동영상 등을 보고 그대로

따라서 흉내내고 있거나, 사설학원식 다도교육원들이 중국차문화단체의 한국지부라는 명칭을 사용하며

중국차와 중국차문화를 소개하는데 그치는 것이 아니라, 국내사용처 불명의 중국차예사, 품평사 등의

자격증을 남발하고 있는 현실, 이러한 행태들을 따라하는 다인들이 무의식중에 스스로 중국차업계의

홍보대행자를 자처하고 있다는 것도 자각하지 못하고 있다는 점 등에서 크게 우려하지 않을 수 없다.

오랜 전통을 가진 중국차업계의 상술은 차문화전파라는 겉포장으로 교묘하게 위장하여 침투하고 있다.

수년전 보이차 열풍이 한창 불 때에는 가짜 노보이차의 식별 요령을 익힌 사람들이 전문 다인으로

행세하고 대접받는 경우도 많이 있었다. 그러나 이러한 웃지못할 일이 일어나는 근본 원인은

다인들 스스로가 원류의 차문화 보다 희귀한 차를 선호하는 잘못된 습관에 기인된 것으로 보인다.

오래된 노차(老茶)라는 물건도 그 희귀성을 떠나면 오래 전에 가공된 상록성 나뭇잎에

지나지 않는다는 사실을 도외시한 채, 노차를 수집, 소장 또는 맛보려고 하는 다우님이 많이 있었으니

노차의 유통량이 중국, 대만, 일본을 다 합친 것 보다 한국 국내 보관 또는 유통되는 수량이 많았던

적이 있었다는 중화민국(대만) 차연구가 장유화 교수의 뼈있는 지적은 우리나라 차유통업계의 자화상을

더욱 부끄럽게 만들고 있다. 이러한 차유통업계의 한탕주의식 상술에 대응하려는 움직임이

보이차의 포장지, 내비의 인쇄 글자 형태, 차의 숙성 보관 상태 등을 꼼꼼하게 비교하는 풍조를 만들었으니,

당시 중국차 수입 유통업계의 상도의 결여도 큰 반면에 이를 소비하는 다인들의 책임이 전혀 없다고 하기 어렵다.

아직도 이러한 부끄러운 일들이 없어지지 않고 수법이 교묘하게 변모하여 계속되고 있는 사례들을 보고

다우(茶友)님들의 각별한 주의를 환기시키는 의미에서 윗 문장을 덧붙이기로 하였다.

중국차에도 한족들이 즐겨 마시는 십대명차를 비롯한 우수한 품질의 차들이 많이 있고,

한족이나 소수민족들 간에 다양한 차문화가 전승되고 있다.

제대로 된 건전하고 원류의 중국차문화를 우리가 익히고 또한 즐겨야

한국의 차문화가 더욱 풍성하게 발전할 수 있을 것으로 보인다.

이에 비하여 기호용 각성음료로 조선조 말에 도입되어 광복후 미군 진주와 함께 크게 유행하고 있는

커피업계에서는 회사 자체의 공식 홍보활동 외에 이차 전파홍보자들이 그리 많지 않음에도 불구하고,

차업계에 비하여 판매수량이나 매출 수익으로 볼 때 수백배 또는 수천배의 영업효과를 보고 있다는

점에서 우리 차업계와 다우(茶友)님들의 인식전환이 필요한 시점이 도래하였다고 할 수 있다.

기호용 각성음료로 대표되는 차와 커피를 비교하여 볼 때, 커피는 타서 마시기 편리하도록

다양한 재료의 개선작업이 선행되었으며, 대량생산을 위한 공정의 기계화, 자동화로 인하여

가격 또한 저렴하게 공급되고 있다. 이에 비하여 차업계는 소품종 고급화 전략과 전통차문화만을 고집하는

사이에 대중의 선호도면에서 커피에 밀려 결국에는 소수인들의 기호와 차문화 향유영역으로 전락하게 되었다.

국제차업계에서도 전통 차문화전파를 통한 우회적인 홍보,판매전략을 과감하게 벗어버리고

대중소비성향에 맞추어 변신한 커피업계의 생산전략과 홍보활동을 눈여겨 볼 때가 되었다.

가까운 예로 중화민국(대만)에서는 춘수당(春水堂) 또는 "한림찻집(翰林茶館)"이라는 작은 점포에서 시작한

버블티(전주나이차, 珍珠奶茶)가 대중용으로 상용화되어 몇해전에 국내에도 진출하였으며, 퓨전티로서

우리나라 젊은층들을 대상으로 선풍적인 인기를 얻고 있다. 버블티(Bubble Tea)는 카사바라는 열대 고구마 종류 작물

뿌리에서 나오는 전분을 작은 구슬인 타피오카 펄로 가공하여 우유와 녹차, 홍차를 탄 차에 당분과 함께 넣고

약간 달게 만든 전통적인 내차(奶茶)와 비슷한 음료이며, 지금은 토란의 원종인 타로의 땅속줄기를 갈아서 만든

전분으로 보라색 진주(Pearl)를 만들기도 하고 여러가지 생과일이나 커피 등을 첨가한 음료로 다양화되고 있다.

일본의 유수한 차가공업체들은 가루녹차나 홍차에 우유와 약간의 당분을 타서 만든 말차오레와 홍차오레를

젊은이들을 기호에 맞추어 대중생산하여 일반 소규모 가게나 슈퍼 마켙에서 판매하고 있는 현실이다.

이는 십수년 전부터 유행한 우유를 섞은 커피인 카페오레의 대량생산 유통과정을 벤치마킹한 것이다.

그러나 아직 한국의 차업계의 생산유통구조와 차문화단체의 차교육 실정은 전통적인 녹차나

중국에서 수입한 녹차, 오룡차, 보이차, 흑차 등 긴압차를 비싼 가격에 판매하거나, 이 차들을 활용한

전통차문화만을 교육하고 있어서 차소비층의 저변확대 또는 젊은층들의 기호에 어필하는

차문화 전파면에 있어서 이를 아예 시도 조차 하지 않거니와 강건너 불구경 하듯이 하고 있다.

미래 소비계층인 젊은이들은 100g 한봉지에 가격이 5~10만원 이상인 한국차나 중국차는 아예 관심 조차 없다.

현대 대량 소비시대에 적합한 생산, 문화, 홍보 및 유통구조에 대한 전략을 다시 수립하지 아니하고,

전통차문화만을 강조한다면 커피나 커피선호문화에 대하여 비교 우위를 되찾는다는 것은 요원한 일로 여겨진다.

하지만 유럽이나 중동의 차업계에서는 커피업계의 생산 판매전략을 적극 수용하여 대량소비시대에 적합한

값싼 다양한 제품들을 선보이며 비교적 활발하게 영업하고 있다. 비록 유럽이나 중동의 차제품들이

우리 동양사람들의 입맛에는 맞지 않다고 하더라도, 그 생산 판매 기법까지 도외시하지 말고

동양인들의 기호에 맞는 제품을 생산, 홍보하면 가까운 시일안에 우위를 회복할 수 있을 것이다.

아직도 전통문화와 전제사회의 구태의연한 타습에 젖어 있는 일부 기호인들이나 기호 단체들은

이러한 대량생산 대량소비의 생산 판매형태에 대한 거부감 또한 없지 않을 것으로 보인다.

여기에는 일부 종교인들도 포함될 수 있을 것이다. 사회를 구성하는 각계각층을 직종군별로

나누는 시각에서 살펴본다면 고등종교 일수록 사제, 교역자 또는 승려와 신도간에 신분의

구별이 확연하여 아직도 봉건전제사회의 요소들이 완전히 제거되었다고 보기 어렵기 때문이다.

그러나 이분들이나 단체들은 위에서 이야기한 바 있는 원효의 "무애사상(無碍思想)"이나

"무등(無等)의 원칙"이 민주화된 사회에 더욱 어울린다는 점을 상기하여 주시길 바란다.

커피 소비형태의 예를 들어보더라도 대다수의 대량소비계층이 있는가 하면,

아직도 알콜램프 가열 방식의 유리병 사이폰식 커피추출방식을 고수하고 있는

소수의 매니아층이 현존하고 있다는 점을 고려한다면 그리 걱정할 일이 아니다.

세번째 백비탕

세번째의 백비탕(白沸湯)을 부어 마시자 다완이 원래 상태로 깨끗해지다.

- 행다(行茶)의 끝마침은 사용전 상태로 다기들을 청결하게 되돌려 놓는데 있다.

이젠 다포(茶布)로 잘 닦아서 다구들을 잘 말린 후 마무리 포장해 놓으면 된다.

산중 들꽃다회인지라 다완의 건조는 귀가 후에나 가능하다.

처음 준비에서부터 마지막 다구 정리까지의 모든 과정을

신분의 고하를 막론하고 팽주(烹主)가 맡아서 행다(行茶)한다.

공적으로 긴급한 경우를 제외하고서 팽주가 비록 국왕이라 하더라도

이대로 따르는 것이 우리의 차예절로 내려오다.

조용히 차맛만을 음미하고 찻자리를 즐기려면 팽주 자리를 다른 사람에게 맡기고

찻손님(茶客)의 한사람으로 참석하면 될 일이다.

나무 다완(茶椀)에 새긴 범어 아미타불을 한역(漢譯)한 무량광(無量光)과 무량수(無量壽)(좌)

이 차를 드시는 모든 분들께 아미타불의 가피가 늘 함께 하시길 비는 마음에서 갑골문으로 새기다.

- 베드로 合掌 - ((*)) -

"아미타불"이라는 낱말은 무량광(無量光: 헤아릴 수 없는 광명을 가진 것)의 뜻인

산스크리트어 아미타바(Amitabha)와

무량수(無量壽: 헤아릴 수 없는 수명을 가진 것)의 뜻인

산스크리트어 아미타유스(Amitayus)의 두 원어의 음사(音寫)이다.[1]

무량광(無量光)은 완전한 지혜(반야 · 보리)를 상징하고 무량수(無量壽)는 자비를 상징한다.[2]

따라서 아미타불은 이 두 가지 덕성을 갖춘 부처라는 뜻이 되며,

이를 바탕으로 항상 모든 사람을 구제하는 구제불로서 활동한다는 것을 뜻한다.[1][2]

- 위키백과 자료에서 ...

다포를 개려고 풀밭에 잠시 내려놓은 산솜다리(에델바이스)

'들꽃다회' 카테고리의 다른 글

| 춘천 느랏재 들꽃다회 - 이삭줍기(5) / 完 (0) | 2017.07.06 |

|---|---|

| 춘천 느랏재 들꽃다회 - 이삭줍기 (4) (0) | 2017.07.03 |

| 춘천 느랏재 들꽃다회 - 이삭줍기(2) (0) | 2017.07.02 |

| 춘천 느랏재 들꽃다회 - 이삭줍기(1) (0) | 2017.07.01 |

| 춘천 느랏재 들꽃다회 (0) | 2017.06.30 |