2016. 1. 21. 02:21ㆍ경제 이야기

[중국 대해부] (3) 성장과 체질개선 사이 줄타기..'용의 진화'는 성공할까

경향신문 이인숙 기자 입력 2016.01.20. 22:23 수정 2016.01.20. 23:49[경향신문]ㆍ기로에 선 13억 경제

중국 경제성장률이 25년 만의 최저치인 6.9%로 내려앉았다는 것은 놀라운 사실이 아니다. 중국 경제의 성장둔화를 공식 지표로 확인한 것이라 할 수 있다. 그렇다면 ‘세계의 공장’과 ‘세계의 시장’ 역할을 해 온 중국 경제는 과열됐던 엔진 속도를 어떻게, 어느 정도나 줄일 것인가.

문제는 불안감이다. 계속 떨어지고 있는 중국 경제성장률의 ‘바닥’이 어딘지 아직 확인되지 않았고 어디일지도 보이지 않는다. 중국 정부가 전면에 내세운 구조개혁과 성장엔진도 끌 수 없는 ‘줄타기’가 어떻게 전개될지 예단하기 어렵기 때문이다. 6.9% 성장률은 지난해 상반기 연이은 금리 인하에도 하반기 예상한 정책효과는 나타나지 않았음을 보여줬다.

■성장률 3%와 맞바꾸는 체질개선

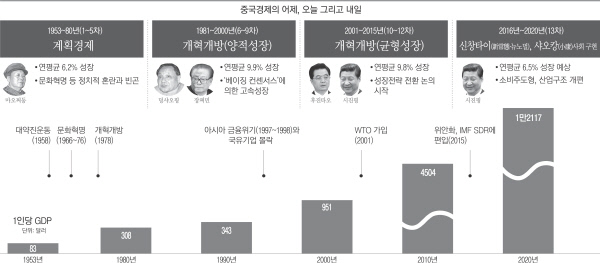

지난 한해 내내 ‘신창타이(新常態·뉴노멀)’가 회자됐지만 2016년은 시진핑(習近平) 국가주석의 ‘신창타이’가 본격적인 실행에 들어가는 해다. 지난해 10월 중국 공산당 제18기 중앙위원회 제5차 전체회의(5중전회)가 내놓은 제13차 5개년 계획(13·5계획)과 뒤이은 12월 경제공작회의가 내놓은 경제과제가 그 로드맵이다. 중국 정부 구상을 요약하면 과잉공급을 줄이고 내수가 이끄는 경제로 체질을 바꾸되, 이 과정에서 경기하방 쇼크가 일어나지 않도록 정부 차원의 강력한 ‘돈풀기’와 국내외 새 시장 개척으로 대응하겠다는 것이다.

13·5계획에서 경제성장률은 사상 처음 6%대(6.5%)로 내려왔다. 국가 주도 투자·수출 중심 경제체제를 내수 중심으로 바꾸는 대가로 성장률 3%포인트를 포기한 셈이다. 산업 구조조정은 2025년까지 중국 제조업을 독일·일본 수준으로 끌어올리겠다는 ‘제조업 2025’, 정보기술(IT)을 제조업 같은 전통산업과 접목시키려는 ‘인터넷+’ 등을 주축으로 진행된다. 경제공작회의가 핵심 키워드로 내건 ‘공급 측 개혁’은 과잉생산하는 좀비기업을 과감히 정리하고 해외직구나 해외여행에 쏠려 있는 중국 소비자들이 만족할 만한 질 좋은 물건을 만들어내자는 것이다.

그 러나 내수는 하루아침에 성장하지 않고 산업 구조도 하루아침에 바뀌지 않는다. 중국이 기존 성장방식도 끌고 가야 하는 이유다. 중국은 기존 시장에 진출하기보다는 새 시장을 개척하는 중국판 ‘마셜플랜’을 만들어냈다. 낙후된 중국 중·서부와 아시아가 주요 무대다.

육·해상 실크로드인 ‘일대일로(一帶一路)’와 아시아인프라투자은행(AIIB), 수도권 개발계획인 ‘징진지(京津冀)’와 장강 유역 내륙과 동부 연안을 연결하는 ‘장강경제벨트’ 등은 국내 과잉설비와 남아도는 노동력 해소, 새로운 성장동력 확보, 국제적 영향력 확대 등 여러 고려가 결합된 결과물이다. 그러나 해외시장 개척이 궤도에 오를 때까지 중국이 6.5% 성장률을 방어할 카드가 있을지 우려가 적잖다.

■당국의 ‘통제’와 시장 사이

중국 경제는 구조개혁은 시 주석을 중심으로 한 개혁영도소조가, 경제성장률 방어는 국무원의 리커창(李克强) 총리가 책임지고 있다. 관건은 두 축이 어떻게 균형점을 찾느냐는 것이다. 그러나 상대적으로 힘의 우위에 있는 시 주석의 ‘경제구조 개혁’이 전면에 부각되고 인위적·단기적 경기부양이 없다는 메시지를 연일 강조하는 것이 시장의 불안감을 키우고 있다.

금융연구원 지만수 연구위원은 “시 주석이 시장을 위축시키는 얘기를 계속하면서도 동시에 리 총리에게 6.5% 성장을 지켜낼 것을 요구하다 보니 전체적인 경제운용 방향이 구조개혁과 거시경제 관리 사이에서 충돌하는 것으로 보인다”며 “그사이 가능한 수단은 재정정책 정도인데 경제 경착륙을 막는 정도에 그칠 것 같다”고 전망했다.

시장의 힘이 당국 통제를 벗어날 정도로 커진 상황도 ‘관리’에 익숙한 중국 지도부를 당혹스럽게 하는 대목이다. 중국 당국이 개입하려 하면 할수록 더 예측 불가능한 상황을 만들어냈다. 지난해부터 올해까지 이어진 중국 증시 폭락과 위안화 가치의 가파른 하락이 대표 사례다.

연초부터 중국 증시가 연이어 폭락해 두 번이나 장이 서고 위안화 가치가 가파르게 떨어지자 중국 당국은 대응책을 잇따라 내놓으며 시장에 개입했다. 서킷 브레이커 중단, 유동성 공급, 외환시장 개입, 대주주 지분 매각 제한 등으로 증시 폭락과 위안화 절하를 방어하고 있다. 지난해 6월 폭락장 이후 중국 당국이 쏟아낸 부양책은 30개가 넘는다. 그러나 ‘정부의 떠받치기→거품 붕괴→부양→재폭락’ 과정을 반복하면서 시장 기능과 당국의 권위가 모두 힘을 잃는 결과를 낳았다. 지난해 12월 위안화가 IMF의 특별인출권(SDR) 통화바스켓에 포함되면서 글로벌 경제는 중국 자본시장에 더 많은 개방과 투명성을 요구하고 있다.

경제성적표는 체제 안정을 원하는 중국 공산당의 정치적 위상과 직결된다. 중국 지도부가 경제 사령관 지위를 놓고 싶지 않은, 놓을 수 없는 이유다. 외교안보연구소 이지용 교수는 “경제성장 방식 전환의 핵심은 민주적 지배체제의 제도적 확립, 국가 개입과 역할을 줄여 시장과 민간경제를 활성화하는 것인데 이런 전환이 시진핑식 개혁 방향이 시사하는 중국식 권위주의적 국가자본주의를 확대하는 것과 맞아떨어질지 의문스럽다”고 말했다.

<시리즈 끝>

<이인숙 기자 sook97@kyunghyang.com>

'경제 이야기' 카테고리의 다른 글

| [중국 대해부](1) 세계는 왜 두려워하나…중국의 대국굴기, 위기와 기회 ‘양날’ (0) | 2016.01.21 |

|---|---|

| [중국 대해부](2) 누가 대륙을 움직이나…인터넷·IT 날개 단 ‘바링허우’들, 경제굴기 ‘대륙의 핵’으로 (0) | 2016.01.21 |

| [위기의 일본 대해부] <下> 넘버원 증후군이 낳은 어글리 재패니즈 (0) | 2016.01.20 |

| [위기의 일본 대해부] <中> 표류하는 민주당...리더십 부재, 2년만에 좌초위기 (0) | 2016.01.20 |

| [위기의 일본 대해부] <上> 세계경제 '넘버3' 전락 (0) | 2016.01.20 |