2016. 1. 29. 00:37ㆍ향 이야기

[강상헌의 만史설문] 훗날 올 미륵보살과 자손들 위해 귀한 향과 정성을 묻다

〈92〉 침향무와 매향비

가야금 명인인 이화여대 황병기 명예교수가 작곡한 ‘침향무’(沈香舞), 이름도 그윽하다. 향(香) 중 최고인 침향을 바치는 무용에 붙이는 음악이리라. 향은 구체적이면서 추상적(抽象的)이다. 부처님께 바치는 향을 기리는 춤은 환상적이다. 눈 감고 마음에 그려보자, ‘검색’ 말고.

침향무는 조선시대의 궁중 연희(演戱)인 정재(呈才)의 하나다. 정재는 임금에게 올리는 음악 노래 춤, 악가무(樂歌舞)의 종합예술이다. 이 정재와 민초들의 예술이 합쳐져서 우리 예술의 틀이 지어졌겠다.

향이라는 물건과 그 향기(香氣)를 잊은 상당수의 현대인들도 가야금 음악 ‘침향무’를 안다. 황병기 교수가 우리 국악에 가져온 조용하지만 거대한 변혁의 의미를 그 곡조는 절절히 들려준다.

|

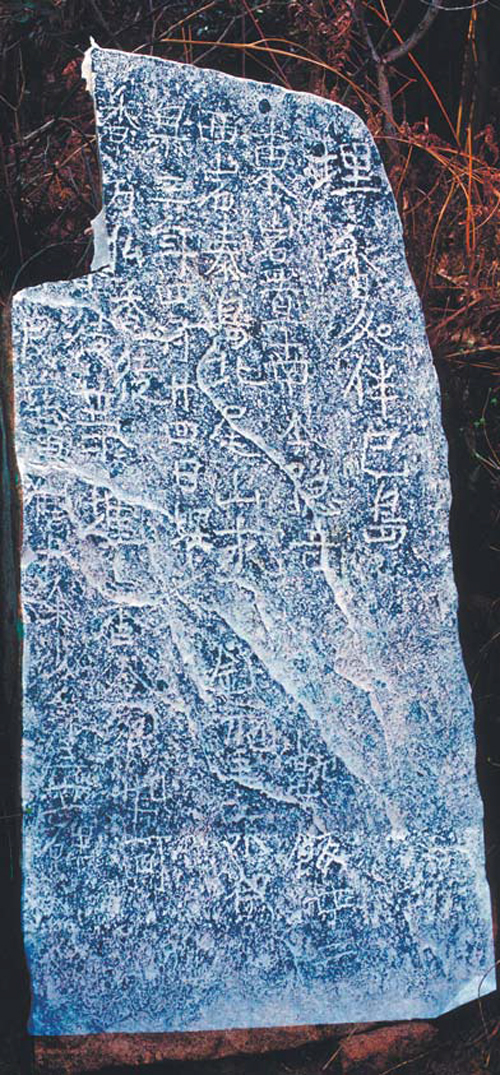

신안군 암태도의 매향비 비문. |

침향의 의의까지 더불어 사색(思索)할 수 있으면 세상이 더 그윽할 터, ‘만史설문’의 귀한 독자님들께 새해 키워드로 - 겸허한 인사이기도 한 - 이 향기로운 주제를 드린다.

산곡수(山谷水) 즉 작은 강과 바다가 만나는 곳에 향나무를 묻는 의식(儀式·ritual 리추얼)이 매향(埋香)이다. 불교의식이었다. ‘이었다’라는 표현은 더 오래 전의 과거에서 세월 흘러오면서 불교의식으로부터 시나브로 염원(念願)과 통한(痛恨)을 함께하는 민초(民草)들의 공동체 풍속으로 변모했을 것이라는 생각의 반영이다. 농악 같은.

금세 또는 머지않아, 아니면 수억겁(億劫)이 지나 부처로 사람들 세상으로 돌아온다는 미륵(彌勒)보살에게 드릴 예물이었을 것이다. 묻었던 향을 꺼낸 것이 그 침향이다. 물 수(水, ?) 들어간 글자 沈이 가리키는 뜻이다. 우주의 기운 보듬은 궁극(窮極)의 향기였겠지. 몇 십 년을 기약하기도 했겠지만, 끝내 미륵부처 오실 때까지 수억겁 기다릴 요량이기도 했을 것이다.

향이 무엇인가? 마음의 본디, 그 작용을 돕는 기운이다. 신(神)에게 바치는 음료인 술이나 차(茶)와 같은 제사(祭事)의 도구, 간절한 비나리다. 민초들 몫으로는 값도 꽤 비쌌을 것이다.

‘나’와 내 가족의 부귀영화나 부국강병(富國强兵) 따위의 ‘작은 가치’가 아니다. 미륵을 향한 그 마음은 영원한 미래를 투시(透視)하는 투박하지만 어진 덕(德)이다. 후세를 위한 갸륵한 정성이기도 했겠다. 지금 우리도 그 덕을 받고 있는 것이리라.

|

우리 겨레가 빚은 인류 최고의 작품 중 하나인 백제금동대향로. |

탐관오리의 학정과 가혹한 조세(租稅)에 시달리고, 왜놈 도적떼 왜구(倭寇)에게 침탈(侵奪)당하던 고려 말과 조선 초 바닷가 지역의 역사다. 위로는 신라 화랑도, 아래로는 조선의 향약(鄕約)과도 향도(香徒)의 그 끈은 이어진다.

귀한 약재나 향의 재료로 쓰인다는 침향목(沈香木)이나 그런 비슷한 이름의 물건들은 이 침향의 귀한 뜻에서 유래한 것으로 보인다. 공주대 이해준 교수, 전라남도 김희태 문화재전문위원 등의 궁리다. 이 교수는 전에 오래 목포대에서 일했다.

각각 북한의 동해와 서해 지역인 고성 삼일포와 정주, 충남 해미, 경남 사천 등지에도 흔적이 있지만 우리나라의 서남해안 일대에서 집중적으로 그 분포가 확인되는 매향비(埋香碑)는 대개 울산 선사(先史) 암각화와도 같이 바위에 투박하게 새긴 것이다. 대개는 향도라는 모임이 그 주체였던 것으로 표시되어있다. 도(徒)는 ‘같이 가는 무리’의 뜻이다.

전남 영암군 엄길(奄吉)과 미암, 영광군 법성포의 2개소, 신안군 암태도(巖泰島)와 도초도(都草島), 해남군 마산(馬山), 장흥군 덕암(德巖) 등 해안이나 섬 지역 8개소에서 이해준 김희태 팀은 매향비들을 찾았다.

이 지역은 우리 땅에서 태평양으로 튀어오르는 꼭짓점이다. 그 향도들의 뜻으로는 영원과 우주를 향한 도약대인 것이다. 우리 역사의 속뜻은 이렇게 거대하다. ‘아프니까 청춘이다’ 따위의 시시한 마케팅 용어에 속아 쩨쩨한 엄살로 구시렁거릴 당신이 아닌 것이다. 청춘아, 시시하면 진다. 항상 청춘은 어려웠고, 그 어려움이 큰 역사 빚었다. 이런 소리 들리지 않는가?

그 옛사람들은 결코 시시하지 않았다. 7세기 백제, 스마트폰 모니터 그림쯤으로 그들의 ‘우주’를 과소평가 말라. 그들이 백제대향로에 새겨둔 삼라만상(森羅萬象)은 맨눈으로 여러 번 보아야 그 뜻을 아주 조금씩 보여준다. ‘멋지다’ ‘예쁘다’ 정도 이미지로 그 뜻 짐작하려 말 것.

동서 문명 최고 향로와 도자기 약탈해놨다는 이스탄불 톱카프박물관 유물 모두를 합쳐도 이를 못 따른다. 장담이지만, 쇼비니즘이 아니다, 우리 겨레 본디 중 하나다. 싸이나 소녀시대의 한류 이전에도 이미 우리 겨레는 인류를 덮을 톱 클래스의 위용(偉容)을 빚어왔던 것이다.

가서 보자. 저 향로의 방방곡곡(坊坊曲曲) 동네방네에서 마법처럼 향훈(香薰)이 번져나는 모양을 상상하자. 침향 타오르는 향기와 모양이다. 당신은 그렇게 늘 향기롭고 아름다울 것이다.

강상헌 언론인·우리글진흥원 원장

가야금 역사에서 처음으로 스스로 지은 곡으로 많은 이들을 매혹한 음악인, 심지어 가야금과는 거리가 구만리쯤 될 것 같은 청소년들에게까지 ‘새벽 3시에 귀신 나오는 음악이란다’ 소문과 함께 끊임없이 화제의 대상이 되어온 가야금의 명인 황병기 교수는 뜻밖에도 법학도였다. 취미로 시작한 가야금이 우리 국악의 역사를 흔들었다. 1936년생, 서울법대 출신이다.

가야금의 정악(正樂)과 민속악인 산조(散調)를 다 배웠다. 법학도적인 사고방식으로, ‘생각하는 음악’을 공부한다고 술회(述懷)한 적이 있다. 법률은 또 하나의 세상 원리 아닌가. 아름다움의 법칙인 미학에도 그렇게 심취했었다. 큰 음악의 터전은 이렇게 지어지는 것이겠다.

|

| 결과적으로 황병기 교수는 침향무 음악으로 잊혀져가는 우리의 향과 향기를 되살린 셈이 됐다. 그의 음악은 겨레의 혼백을 담은 너른 마음에서 나오는 듯하다. 세계일보 자료사진 |

아시아를 넘어 인류를 명상에 들게 할 음악이 그에게서 나오기 시작한다. 1962년의 ‘숲’ 이후 ‘비단길’ ‘하마단’ ‘시계탑’ 등의 곡이 발표됐다. 그중 하나인 1974년의 ‘침향무’는 국제적으로도 큰 반향을 불렀다.

언젠가 공연 후 “좋은 음악, 고맙습니다.” 인사하니 그는 맑은 눈빛으로 “좋아해 주셔서 이뤘지요.” 조용히 대답했다. 남과 북을 통틀어 ‘우리 음악’을 이끌어나갈 기관차의 역할을 자임하고, 오래 노력해오고 있다.

'향 이야기' 카테고리의 다른 글

| [서평] 호흡의 예술 향도 (0) | 2016.01.29 |

|---|---|

| “향도는 21세기 새로운 정신문화 운동” (0) | 2016.01.29 |

| 굴원의 이소(離騷) (0) | 2015.11.29 |

| 宋人生活四艺:点茶、焚香、插花、挂画 (0) | 2015.06.08 |

| 日本香道的源起和发展|香文化 (0) | 2015.06.08 |