2016. 2. 1. 04:22ㆍ美學 이야기

| 조선초기 회화사 연구에 중요 … 16세기 왕실관요 제작으로 추정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

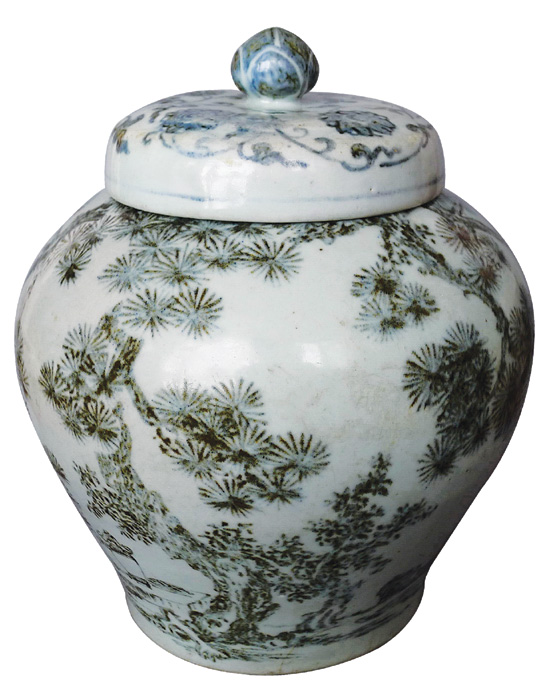

김대환의 文響 - (7) 백자청화 ‘기사윤구월’명 산수인물무늬 항아리 (白磁靑畵 ‘己巳閏九月’銘 山水人物文有蓋壺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

이러한 정치상황에도 불구하고 建國이래로 발전을 거듭한 陶磁器 생산기술은 새로운 기반을 잡아가면서 명나라 경덕진 백자의 틀을 벗어나 朝鮮白磁 정립의 발판을 마련하기에 이르렀다. 특히, 조선 초기 官窯白磁에 靑華顔料로 무늬를 그려 넣는 경우(靑畵白磁)는 매우 귀했다. 중국에서 수입하던 청화안료(回回靑)의 가격이 같은 무게의 金값보다 비쌀 정도로 高價였으니 왕실의 관요백자에서도 특별한 경우에만 생산했던 때문이다. 성현(1439~1505년)의 『용재총화』에는 “세종때 御器는 백자를 사용하고 世祖代에 이르러 彩磁를 섞어 사용했는데 중국 回回靑을 구해 樽, 罌, 盃, 觴에 그리니 중국 것과 다르지 않았다”라는 글이 있다. 15세기 중반이 돼서야 청화백자가 御器로 생산되기 시작했고 그만큼 청화백자의 생산량 자체도 적었기 때문에 현재까지 남아있는 유물의 량은 더욱 稀少하다는 것을 입증하는 글이다. 현존하는 朝鮮初期의 청화백자는 소량이지만 항아리, 병, 접시, 잔, 연적, 합, 묘지석 등 다양한 편이다.

小品을 제외한 조선 초기 청화백자항아리에 뚜껑까지 온전한 형태를 갖춘 器物은 현재까지 두 점만이 알려져 있다. 국립중앙박물관의 白磁靑畵梅鳥竹文有蓋壺(국보 제170호)와 호림박물관의 白磁靑畵梅竹文有蓋壺(국보 제222호)이다(사진①). 조선 초기 청화백자 항아리는 국내와 海外에도 몇 점이 있으나 모두 뚜껑이 缺失된 상태다. 이러한 상황에서 조선 초기에 제작된 靑畵白磁有蓋壺를 <교수신문> 지면을 통해 처음으로 소개한다(사진②). 개인이 소장한 유물로서 세 번째의 조선 초기 靑畵白磁有蓋壺가 밝혀지는 셈이다. 그리고 前者의 두 유물만큼 귀한 이유가 이 遺物속에 내재해 있다. 대부분의 조선 초기 청화백자 무늬가 대나무, 매화, 소나무, 물고기, 새, 꽃, 용 등 自然物을 소재로 했지만, 이 유물은 白磁靑畵松竹人物文壺(보물 제644호, 이화여대박물관 소장)처럼 산수인물도가 그려져있고 더불어 2행 10자의 銘文까지 몸체의 윗부분에 篆書體로 명기돼 있다. “桉上琴□在, 尊中酒不空” 즉, “평상위엔 거문고가 놓여있고 술항아리에는 술이 가득 하네”로 해석(이기선 한국범종학회 회장 판독. 네 번째 □는 판독불가)된다(사진③). 실제로 잔을 건네는 노인 뒤에 童子가 있고 무성한 가지의 소나무그늘 아래 平床에는 거문고와 樂譜로 보이는 책이 놓여 있다. 그 옆에는 국자가 담겨 뚜껑이 열린 항아리와 뚜껑이 닫혀있는 술항아리가 나란히 있어서 조금 전에 술을 퍼서 바로 건네는 모습으로 느껴진다(사진④·⑤).

술항아리 옆에는 술잔과 접시에 담긴 음식도 가지런히 놓여있고 그 뒤로는 괴석을 품고 있는 작은 나무의 잎이 무성하고 멀리 있는 산수의 경치를 그려 넣었다. 전형적인 조선 초기의 산수화로 鉤勒法(윤곽을 그리고 속을 채색하는 기법)이 소나무 가지 표현에서 보이며 여백 없이 細筆로 청화안료의 濃淡을 조절해 정성껏 그렸다. 그림의 전체적인 구도와 인물 배치 및 묘사가 圖畵署 畵員의 馬夏派계통 畵風으로 추정되며 조선 초기 회화사 연구에도 중요한 자료로 손색없다.

이 항아리의 어깨와 접지부분을 보면, 장식적인 종속문양은 사라지고 주문양만 표현돼 있음을 알 수 있다. 입구부분도 직립한 器形에서 바깥으로 말린 기형으로 朝鮮化돼 가는 모습이다. 뚜껑도 항아리 입 주변을 완전히 덮는 형식으로 명나라 경덕진 백자의 뚜껑모양을 탈피했다. 꽃봉오리를 그린 寶珠形 꼭지가 달린 덮개식으로 표면에는 넝쿨 꽃무늬를 능숙한 솜씨로 그려 넣었다. 몸체와는 별도로 燔造했으며 뚜껑 안쪽 면에는 11곳의 받침자국이 원형으로 가지런히 남아있다(사진⑦·⑧).

항아리의 입구부분이 1cm정도 떨어졌으나 그 밖의 보존 상태는 양호하다. 뚜껑을 덮은 전체 높이는 25.5cm이고 입지름은 15cm, 굽지름은 14cm이다. 철분을 잘 걸러낸 하얀 백토의 胎土에 담청색 유약이 골고루 施釉돼 있고 氷裂(유약을 바른 표면에 가느다란 금이 가 있는 상태)은 없다. 청화 안료의 濃淡을 조화롭게 사용해 山水人物圖를 그려낸 최상품의 王室 官窯磁器라 할 수 있다. 15세기 경기도 牛山里, 武甲里, 伐乙川, 道馬峙 부근의 관요백자 제작이후에 16세기 樊川, 道馬峙 부근의 王室官窯에서 제작된 것으로 추정된다.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

'美學 이야기' 카테고리의 다른 글

| 이공린(李公麟), <산장도(山莊圖)> (0) | 2016.02.01 |

|---|---|

| 김대환의 文響 - 8. 용머리 은잔(銀製龍頭花形杯) (0) | 2016.02.01 |

| 김대환의 文響 - (6)은도금모란무늬받침잔(銀製鍍金牧丹文托盞) (0) | 2016.02.01 |

| 이쾌대, 전율을 불러 일으키는 대서사극 <군상4>가 보여주는 1948년 해방공간의 풍속도 (0) | 2016.02.01 |

| 이쾌대, 1938년 인류의 <운명> (0) | 2016.02.01 |