2016. 5. 17. 01:26ㆍ산 이야기

한국

민족문화

대백과사전

부설전

다른 표기 언어 浮雪傳

| 시대 | 조선 |

|---|---|

| 저작자 | 미상 |

| 창작/발표시기 | 미상 |

| 성격 | 불교소설 |

| 유형 | 작품 |

| 권수/책수 | 1책 |

| 분야 | 문학/고전산문 |

요약 작자·연대 미상의 불교소설.

[개설]

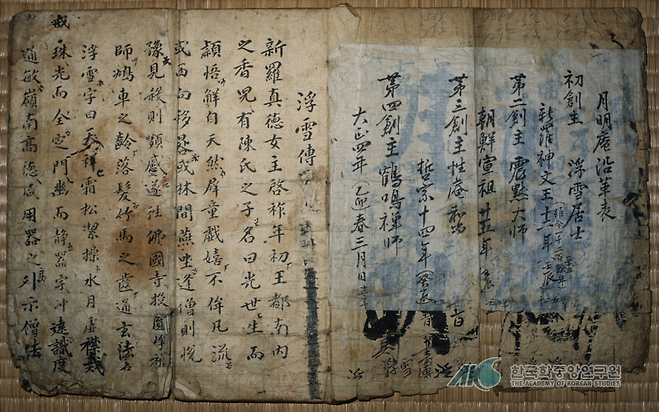

1책. 한문필사본. 변산 월명암(月明庵) 소장본이 현재로서는 유일본이다. 월명암의 초창자인 부설거사(浮雪居士) 일가의 성도담(成道譚)을 승전형식(僧傳形式)으로 소설화한 것이다.

[내용]

신라 진덕여왕 즉위 초 왕도(王都) 남내에 진광세(陳光世)라는 아이가 있었는데, 영리하고 비범하였다. 다섯 살에 불국사 원정선사(圓淨禪師)의 제자가 되어 일곱 살에 이미 법문에 깊이 통달하였다. 법명을 부설, 자를 의상(宜祥)이라 하였다.

구도생활에 전념한 끝에 능가(楞迦: 지금의 변산)법왕봉 아래 묘적암(妙寂庵)을 짓고, 영조(靈照)·영희(靈熙) 등과 함께 수도에 힘썼다. 그런 뒤 세 사람은 문수도량인 오대산으로 구도의 길을 떠났다. 도중 두릉(杜陵)의 구무원(仇無怨)의 집에서 잠시 머물며 법문을 가르쳤다. 주인에게 묘화(妙花)라는 딸이 있었는데, 부설의 설법을 듣고는 죽기를 한하고 그와 평생을 같이 하려 하였다.

출가한 몸인 부설로서는 애욕에 미혹될 처지는 아니었으나, 자비 보살의 정신으로 묘화와 혼인하고 머물러 살게 되었다. 두 벗은 부설을 남겨두고 오대산으로 떠났다. 세속에 머물러 수도하기 15년 동안 부설은 등운(登雲)·월명(月明) 남매를 두었다. 두 자녀를 부인에게 맡기고 자기를 병부(病夫)라 일컫고는 수도에 전념하여 5년 만에 크게 깨쳤다.

옛 벗 영조·영희가 오랜 수도를 마치고 돌아가는 길에 부설을 찾아왔다. 세 사람은 서로 공부의 성숙도를 알아보기 위하여 물병 세 개를 달아놓고 각자 하나씩 쳤다. 두 벗의 병은 깨어지면서 물이 흘러내렸으나 부설의 병은 깨졌지만 물은 그대로 공중에 달려 있었다. 속세에 머물러 수도한 부설의 깨달음이 출가수도한 두 벗을 앞질렀던 것이다.

그러고 나서 부설은 선악(仙樂)이 울리는 가운데 입적하였다. 두 자녀도 수도하여 열반하였고, 아내 묘화는 110세를 누렸다. 산문의 석덕(碩德: 덕이 높은 중)들이 두 자녀의 이름으로 암자를 지어 지금까지 등운암과 월명암으로 불려온다.

[의의와 평가]

이 「부설전」 외에 부설에 관한 설화도 전승되고 있다. 일련의 부설설화가 문자로 정착되면서 승전형식의 「부설전」으로 정리되는 한편, 구비로도 전승되어 온 것이다. 「부설전」은 단순한 재가성도담(在家成道譚)이 아니라 대승적 보살사상의 구현을 사상적 기반으로 한 본격적인 불교소설이라 할 수 있다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

참고문헌

- 「부설거사전(浮雪居士傳)」(『소호당집(韶濩堂集)』)

- 『신라불교설화연구(新羅佛敎說話硏究)』(황패강, 일지사, 1975)

- 『증보조선소설사(增補朝鮮小說史)』(김태준, 학예사, 1939)

- 『부설거사』(김태흡, 포교총서 7, 불교시보사, 1936)

- 『조선불교통사(朝鮮佛敎通史)』(이능화, 1918)

cafe.daum.net/inje66/OvoO/140 인제초등학교 동창회(제6회)

부설전(浮雪傳) ![]() 책을읽자

책을읽자 ![]()

2004.08.29. 00:45

![]() http://blog.naver.com/richworks/120005404342

http://blog.naver.com/richworks/120005404342

부설전(浮雪傳)

(오대혁 역주)

신라 진덕 여왕 즉위 초에 서라벌 남쪽의 향아(香兒)에 진씨의 아들이 있어 이름을 광세(光世)라 하였다. 태어나면서부터 영리했고 문제를 풀어냄이 타고났다. 보통내기들과는 어울리지 않고, 서쪽을 향해서 해를 따라 움직이기도 하고, 숲 속에서 편히 앉아 있기도 했고, 스님을 만나면 몹시 기뻐하였으며, 살생하는 것을 보면 이맛살을 찡그리며 서글퍼 했다.

마침내 불국사로 가 원정(圓淨) 선사를 만나 뵙고는 비둘기수레[鳩車]를 갖고 놀 나이에 삭발하고, 죽마(竹馬)를 갖고 놀 나이에 깨달음을 얻었다. 법명(法名)은 부설이며, 자(字)는 천상(天祥)이다. 서리 내린 소나무처럼 깨끗하고, 물에 비친 달처럼 텅빈 마음으로, 계율을 지키되 구슬이 빛남과 같이 온전하였고, 선정에 듦이 그윽하고 고요하였으며, 그릇이 크고 넓었으며, 법도를 아는 것이 매우 뛰어났다. 영남의 고덕(高德)은 그를 쓸 만한 그릇이라 여겼다. 겉으로 승려의 옷을 입고, 마음속으로 널리 용맹(龍猛)의 학문을 익히고자 하였다.

일찌감치 그는 지붕 위의 박처럼 매달려 살아감을 슬퍼하면서, 기숙(耆宿)을 찾고자 홀연히 같은 뜻을 가진 영조(靈照)와 영희(靈凞) 두 벗과 함께 떠났다. 그들은 모두가 몸을 바로 세우고자 하였고, 온화함을 공경하고 본성을 찾고자 하였다. 마음은 도(道)를 이루고자 하는 데서 벗어남이 없었으며, 행동은 말 이전에 있었다. 탐욕이 없음을 귀하게 여겼고, 세속적 욕망을 구하지 않았으며, 바른 거처와 대범한 일을 좋아했다.

그들은 남해를 돌아서1) 두류산(지리산)에 머무르게 되었다. 골짜기에 머물며 사아함(四阿含)을 통하고, 정밀하게 오명(五明)을 논하였다. 송화(松花)를 먹으면서, 선정에 들고, 익은 과일을 먹고, 도를 즐기다 보니, 어느덧 삼 년이 훌쩍 지나 버렸다. 다시 천관산2)에 두건을 걸고, 오 년 동안 머무른 다음 석장을 능가산(변산)3)으로 옮겼다. 그들은 주변을 유람하며 아름다운 경치를 저울질하고는 법왕봉 밑에 이르러 한 칸 초가를 지었다. 편액을 ‘묘적(妙寂)’이라 했는데, ‘묘입선적(妙入禪寂. 선정의 오묘한 경지에 들어간다.)’을 이른 것이다. 세 사람은 같은 곳에 머물며 한마음으로 도를 깨치려 하되, 입을 닫고 마음을 조용히 가라앉혀 진리를 직관하며, 문의 빗장을 닫아걸고는 갈고 다듬었다. 그러자 십재연(十載緣)이 다하고, 삼생(三生)의 꿈이 끊어져, 학문이 이미 궁극에 도달하게 되니, 행함이 둥근 구슬처럼 깨끗하였다. 각기 참됨을 기르는 시 한 장씩 썼다.

영조가 먼저 시를 지어 읊었다.

좋은 곳을 얻어 그윽하게 머무르니

소나무 우거진 산봉우리 위의 암자라.

선정(禪定)에 들어 불이(不二)4)를 보고

도를 찾다 기쁘게도 삼승(三乘)을 이루도다.

옥(玉)을 캐어 놓았건만 아는 이 누구일까

꽃을 머금은 새들만 조잘대며 운다.

삼가는 가운데 헛된 일 없으니

한맛의 법문(法門)에만 참구할 따름이라.

영희가 계속하여 읊었다.

구름 걷히어 환희에 넘치는 산봉우리

달빛은 늙은 소나무 서 있는 암자에 비추도다.

지혜로운 칼은 참으로 예리하여

마음의 근원 두세 번을 씻었도다.

골짜기에 봄이 들어 적적하기만 한데

산새는 재잘재잘 노래 부르네.

모두가 나고 죽음이 없는 즐거움 지니니

불법에 드는 문[玄關]에 들어감이 부질없어라.

부설이 기뻐하면서 이어서 화답했다.

함께 고요함과 텅빔[寂空]을 법으로 삼아

한 칸 암자에 구름과 학을 데리고 더불어 살았네.

이미 불이(不二)가 무이(無二)로 돌아감을 알았으니

앞의 셋과 뒤의 셋을 누구에게 물으리오.

한가롭게 뜰을 바라보는 중에 꽃들은 곱고도 곱고

창밖 새들이 지저귀는 소리를 마음대로 듣는다.

능히 곧바로 여래지(如來地)로 들어갈 것인데

어찌 구차하게 오래 머물며 참구하리?

평소 오대산을 생각하였는데, 그곳은 문수보살이 머무는 도량이다. 떠나기를 원하여 암자를 떠나 발길을 북쪽으로 향했다.

그들은 두릉(杜陵)의 백련지(白蓮池) 옆에 있는 구무원(仇無寃)의 집에 머물렀다. 그 집의 노인은 청신거사(淸信居士)로 본디 청허(淸虛)함을 숭상하여 도를 구함이 간절하였다. 그 노인은 깨달음의 실마리5)가 될 만한 것을 한 번 듣더니만, 진정으로 깨닫지 못하여 괴로워하면서 그들을 맞이하여 상좌에 앉히는 것이었다. 노인은 예전에 알던 사람처럼 반가워하면서, 물건을 늘어놓음이나 음식의 맛이나 예의6)를 갖추지 않음이 없었으며, 세상에서 전하는 바로도 드문 일이었다.

단란하게 하룻밤을 보내고, 이튿날 날이 밝아왔다. 그런데, 봄비가 진창을 만들어 길을 나서려니 편치 않았다. 오랫동안 그 집에 머물러야 했는데, 주인 노인은 법을 묻는 정이 늙었음에도 너무나 많았는데, 오랜 시간이 흐르면서는 더욱 더 그 정이 깊어갔다. 노인이 물으면 답을 하기를 밤낮으로 계속 하니 완연히 마명(馬鳴)7)보살의 지혜로운 말씀과 같고 용수(龍樹)보살의 강물과 같은 설법이었다. 사람이나 귀신이 서로 기뻐하고, 원근 가릴 것 없이 함께 기뻐하였고, 미물까지도 무릎을 굽힐 정도로 지극한 보물을 얻음과 같이 했다.

주인에게는 딸이 하나 있었는데, 이름이 묘화(妙花)라 했다. 꿈속에서 연꽃을 보고서 낳았기 때문이다. 용모와 재예(才藝)가 뛰어난 것은 한때라지만, 사랑스럽고 부드럽고 온화한데다, 엄격하고 절조까지 있었다. 비록 가난한 집8)에서 태어나 성장했지만, 보기 드문 인물이었다. 묘화가 이 날은 설법하는 소리를 듣더니, 놀랍게도 뭐가 원통한지 비참하게 눈물을 흘리는 것이 아닌가. 마치 아난(阿難)과 마등(摩登)처럼, 양왕(襄王)의 무산(巫山) 귀신과도 같았다. 그녀는 부설을 가까이 모시면서 떨어지려 하지 않고, 맹세코 부설을 따르겠다는 것이었다. 그녀는 영원히 부부가 된다면, 따르다 죽더라도 원망하지 않을 것이지만, 만약 버리고 떠나신다면 목숨을 끊고야 말겠노라고 했다. 부모도 딸을 사랑하는 까닭에, 수법사[부설]가 머물러 제도하여 주기를 간절히 바랐다. 천 번 만 번 기원하는 것이 밤낮이었다. 부설은 금석과 같이 견고한 뜻을 접고서 감히 욕망을 좇아 술에 취한 듯 살 수 없었으며, ‘어찌 세속에서 어리석게 살 수 있겠는가?’라고 생각했다. 그는 구무원의 집에서 도의 계율을 저버릴까봐 매우 두려워하면서도, 또 한편으로는 보살의 자비로움을 생각지 않을 수 없었다. 결국은 육례9)를 잘 갖추지도 않고서 한 마디 말로 혼례를 치렀다. 마땅히 정성스럽고 담박하여 밀랍을 씹듯 아무런 재미가 없었는데, 연꽃이 물 위에 피는 것에 비교할 만했다.

영희와 영조 두 법사는 본디의 도를 생각하고는 친구를 잃어버렸다고 생각하여 무안해 하고 절망하면서, 참담한 행색으로 게(偈)를 지어 주었을 따름이다.

영조가 먼저 게를 지어 말했다.

부질없는 지혜가 헛된 견해를 이루고

편벽된 자비는 애연(愛緣)에 이르고야 말았네.

지와 계의 수행은 항상 즐거우니,

하나의 도는 저절로 그리 되는 것.

구름이 움직임에 달의 운행이 있고,

매달린 깃발에 바람이 일어나네.

장래가 이미 손에 쥐어졌으니,

편안함은 색을 지어 이어지리.

영희가 계속 화답해 말했다.

하나의 대자리 누대를 이루는 힘이요,

으슥한 연못10)에서 발돋움하며 기다리는 인연이라.

수행은 대나무 쪼개듯 하여야 하고,

득도는 채찍을 휘갈기듯 하여야 한다네.

삼생(三生)의 괴로움 벗어나기 어려운데,

구무원의 집에 한 생각 매달려서야.

어느 해일지 병으로 물을 되돌려 보아,

먼 훗날 다시 만나 발걸음을 서로 이어보세.

부설선사도 원융한 도의 말로 운을 따라 답하였다.

깨우침은 평등(平等)을 따르되, 가지런하지 않게 행해야 하고,

깨달음은 인연 없는 자와 연을 맺되, 법도는 인연에 매여 있도다.

세상에 처하여 진리에 몸을 맡기니 마음은 드넓고,

속세에 머물러 도를 이루니 몸은 실팍하도다.

둥근 구슬이 손바닥에 있으니 붉고 푸른빛이 구별되고,

밝은 거울 앞에 나서니 참과 거짓이 뚜렷하도다.

색과 소리[色聲]를 얻어도 그것에 장애11)되어서는 안 되고,

굳이 산골짜기에 오래 앉을 일이 없으리로다.

드디어 부설선사는 솔잎차[松茶]를 가져다 두 친구에게 가득 부어주면서 이별의 말을 건넸다.

“도(道)란 검은 비단[緇]을 입느냐 흰옷[素]을 입느냐에 있지 않으며, ‘꽃밭에 있어야 하느냐 들판에 있어야 하느냐’에도 있지 않다네. 모든 부처님들이 방편으로써 생명체들을 이롭게 하려는 데 뜻을 두었다네. 도려(道侶)가 길이 참구하여 법유(法乳)를 배부르게 먹을 수 있기를 바라네. 나중에 찾아와서는 노부(老夫)에게 잘 가르쳐 주게나.”

부설선사는 추녀끝을 바라보았다.

선사의 몸은 비록 속세에서 힘썼지만, 마음은 물외(物外)에 머물러, 삼업(三業)을 부지런히 닦았고, 육도(六度)를 횡행하더니, 내외(內外)를 해통(解通)하게 되었으며, 그의 말은 글[典章]에 매임이 없었다. 그래서 사방의 이웃들이 기뻐하며 찾았고, 먼 곳12)의 사람들도 이끌었다. 의사를 구하는 선비들도 바람처럼 몰려들고, 약을 구하는 사람들도 폭주하여, 어리석음을 끊고 깨달음을 얻었다. 마른 지푸라기를 적시듯 법보시(法報施)를 널리 베푼 것이 어언 15년이나 되었다.

미묘함은 그의 집안에도 있어 법을 이을 두 자식이 태어났는데, 아들의 이름은 등운(登雲)이요, 딸의 이름은 월명(月明)이었다. 이 이름들은 모두 길한 꿈을 통해 느낀 것을 가리킨 것이다. 자녀는 부처님께서 안았다가 떠나보낸 병아리처럼 용의가 자세하고 올바르며, 은근한 절개와 높은 용맹을 지녔으며, 배움은 생각 이상으로 스스로 터득했고, 그림자를 보고 바람을 알듯 하나를 들으면 열을 알았다. 그리고 삼장(三藏)에서 말하는 가르침의 바다를 헤엄쳐 다니고, 육적(六籍)의 글숲[詞林]에서 놀았다. 그들을 찾아온 사람들은 그들의 자취를 따르려 하고, 만물은 병을 앓지 않고, 세월[風雨]이 좋이 흘러 벼와 오곡이 풍성하게 자라듯, 계획된 하루가 부족하면서도 계획된 한 해는 여유로웠다.

본현(本縣)의 고인(高人) 이승계(李承桂)와 상사(上舍) 김국보(金國寶) 등과 방외(方外)의 사귐을 맺고 서로 한가한 가운데서 즐겼는데, 노소(老少)가 하나로 어우러져 매일 경전을 읽고 이치를 논하였다. 비바람이 불건 눈과 서리가 내리건 신앙생활을 쉬지 않았는데, 마치 혜원(慧遠)이 연꽃을 완상하듯, 한자(漢子. 한퇴지)가 옷에 마음을 두듯 하였다.

부설은 세속의 일에 매달리다가 결국에는 두 아이를 아내에게 맡겨두고, 별당을 짓고는 재물을 탈취하고, 겁탈하고, 도적질을 하는 등의 옛 업장(業障)을 정련(精鍊)하였다. 부설은 본래 육문(六門)에서 비롯된 이견(二見)을 제거하고, 되돌려 듣고 본성을 들으려 했다. 그 본성은 하나의 참된 이슬과 같으며, 거짓 방편이 아닌 것이었다. 그렇지만 드러내놓고 그런 행동을 할 수는 없었다. 그래서 아프다고 핑계를 대고, 죽이며 약을 먹는 사람처럼 하니, 편안하기도 했고 기운도 없었다. 깊이 잠심하다가 성도를 결심하게 되었다. 그는 비야리성의 입구를 사모하고, 소림사의 면벽13)을 연모하여, 수행한 지 5년 만에 밝게 빛나는 별과 같은 깨달음을 얻었다. 다시 나머지 티끌을 없애기 위해 지혜의 산악을 숭상하면서, 화엄법계를 또다시 깨닫고, 원각(圓覺)의 묘한 도량에 연좌하였다. 다만 스스로 기뻐할 뿐 타인들에게 설파하지는 않았다.

옛 친구인 영조와 영희 두 스님은 참예(參禮)한 날이 오래됨에 명산(名山)을 편력해 다니다가 드디어 연이 닿아 다시금 두릉에 있는 청신거사의 집에 이르게 되었다. 거사와 바라이가 벌써 신선이 되어버린 지 오래되었는지, 소식을 물을 사람이 보이지 않았다. 그런데 갑자기 갓을 쓰고 비녀를 꽂은 지 얼마 되지 않는 단정한 남녀를 만났다. 두 스님은 부설의 안부를 두 남매에게 물어보았다. 옛날 친구의 인연임을 알고는 남매는 서로 돌아보고는 집으로 들어가 아버지에게 알렸다. 그러자 부설은 말했다.

“옛 친구가 돌아왔다고 하니 참으로 기쁘구나. 깊었던 병[沆痾]이 다 낳은 듯하고, 마음[氣宇] 또한 맑게 트였다. 깨끗한 집에다 편안히 자리를 마련하고, 잘 대접하여라. 저분들은 뛰어난 도인[格外道人]이요, 사물의 이치를 널리 아는 군자[博物君子]로 잘 받들도록 할 것이며, 거스르거나 태만함이 없도록 하여라.”

부설은 바로 일어나 반가이 맞았다. 서로들 옛 정을 나누니, 육근(六根)과 육진(六塵)14)이 밝게 빛남이 밝은 달빛의 신비롭게 빛나는 송곳과 같았다. 두 자녀는 상인(上人)의 법력(法力)을 입어 아버지의 병이 나은 것이라고 마음속으로 생각했다. 부설은 두 무릎을 꿇은 다음 두 팔을 땅에 대고 머리가 땅에 닿도록 절하며, 하늘이 맺어준 인연들에게 공손히 나아갔다. 부설이 말했다.

“병 셋에 물을 가득 담아 오너라. 공부가 얼마나 무르익었는지 시험해 보고 싶구나.”

그들은 병을 대들보 위에 걸어 놓고, 각자 병을 쳤다. 영희와 영조가 병을 치자 병이 깨지면서 물이 흘러 나왔다. 부설 또한 병을 쳤는데, 병은 깨졌지만 물은 그대로 들보에 매달려 있는 것이 아닌가. 이에 부설은 두 사람에게 말했다.

“신령스런 빛이 홀로 빛나듯, 육근과 육진에서 벗어나면 몸의 참모습[眞常]이 나타나니 나고 죽음에 구속되지 않고, 흘러감이 병이 부서짐과 같습니다. 진리의 성질[眞性]은 본래가 신령스럽고 밝으며, 항상 머무는 것이 물이 허공에 드리움과 같습니다. 그대들은 두루 지식을 찾아 오랫동안 총림(叢林)을 돌아다녔는데, 어찌 만물의 나고 죽음이 무상(無常)하고, 공(空)과 환상이 법(法)15)을 지어냄을 알지 못하는가? 지금까지 쌓아온 업(業)이 자유로운지 자유롭지 못한지를 징험(徵驗)해 보고, 평상시의 마음이 평등한지 평등하지 않은지를 알아보고자 하여 오늘 그리 하였던 것인데, 그대들은 자유롭지도 못하고 평등하지도 못하였네. 예전에 엎질러진 물을 담아보자고 경계했는데, 함께 행하자던 맹세는 어디로 갔는가?”

이에 부설은 게(偈)를 지어 말하였다.

눈으로 보는 바가 없으니, 분별할 것도 없고,

귀는 소리 없는 것을 들으니 시비를 그쳤도다.

분별과 시비를 모두 놓아버리니,

다만 마음의 부처를 보고 저절로 귀의한다네.

이때 하늘의 구름이 자욱이 퍼지고, 신선 음악이 하늘에 가득하였다. 부설은 일념(一念)으로 단정히 앉아 허물을 벗고는16) 열반에 들었다. 향기는 바다 위에 떠다니고, 꽃비는 하늘에서 떨어졌다. 두 선사는 부설을 추모하여, 감실17)에다 사리18)를 안치할 요량으로, 학이 날듯 일렁거리는 불꽃으로 화장하였는데, 빗방울과 같은 신령스런 구슬이 나왔다. 그 사리를 거두어들여 보병(寶甁)에다 담아 오묘하고 고요한 남쪽 산기슭에다 묻은 다음 부도를 세웠다.

그런 다음 명계와 양계의 온갖 무리들을 위한 명양회(冥陽會)를 열었다. 호남의 선비들과 서민들이 구름처럼 도량에 모여들었다. 위북(渭北)에서 선(禪)을 강의할 때처럼, 신령스런 산악에 바람이 몰려들 듯 하였다. 이때 도문(道文)이나 도(道)가 법(法)의 바다와 구름을 이루어, 모두가 법 가운데 최고가 경지였으며, 세간의 사람들에게 사표(師表)가 되었다. 빨리 흘러가는 물처럼 맑은 말들이 이어졌고, 돌마저도 머리를 숙일 정도로 감화가 깊었다.

법회가 끝나갈 무렵, 부설 성사(聖師)를 이을 등운과 월명 두 사람의 머리를 깎았다. 그리고 별이 머무는 집을 짓고, 개오동나무에 눈물을 떨구며 신비로운 연꽃 연못을 생각했다. 세상19)에서 통발과 올무를 모두 뽑아버리고, 법을 이루고 신체를 잊은 채 팔장(八藏)에서 그윽한 뜻을 탐구하였다. 자애로운 아버지와 똑같이 속세에서의 덕을 사랑하여, 연등(燃燈)을 밝혀 부처의 마음을 이으려했다. 보배로운 곳에서 도탑게 놀면서, 또는 목욕재계한 비구니로 반주삼매(般舟三昧)를 닦고, 정토 구품연화대를 계속 염하였다.

세월은 빠르게 흘러 죽음에 임박하게 되니, 주현(州縣)의 도인들이나 선비들에게 널리 알리고, 산문의 승려들을 두루 불러 열반하는 모습을 보게 하여 방편문(方便門)을 열고자 하니, 소문을 들은 사람들이 개미떼처럼 몰려들었다. 월명은 온몸이 보랏빛 구름에 휩싸여 홀연히 서쪽 하늘로 향했다. 등운은 결인한 손에 푸른 구슬을 떨치며 보배로운 게송을 물 흐르듯 써 내려갔다.

삼생의 꿈을 깨부숨을 깨닫고,

신비롭게 구품연화대에서 놀고자 하네.

바람이 잦아들고, 맑고 지혜로운 바다,

달은 차가운 가을 하늘에 떠올랐네.

수렛길에는 신선의 음악[仙樂]으로 가득차고,

아름다운 연못에서 진리[法]의 배에 오르네.

반야삼매(般若三昧)에 깊이 들어,

극락에 가는 길이 참으로 기쁘도다.

글을 마치고 무언가를 바라는 듯한 그의 얼굴이 미소를 머금고 있더니, 그는 입적하였다. 상서로운 빛이 방안에 가득하고, 이상한 향기가 한 해 동안 풍겼다. 멀고 가까운 곳에서 이를 보고 듣고는 그의 도(道)를 칭찬하니, 그 이익이 매우 깊고, 공덕이 무궁하였다.

그들의 어미 묘화는 백십 세를 누렸는데, 장차 죽음에 이르려 하자 살던 집을 내어 놓아 원(院)을 세우고, ‘부설’이라 일컬었다. 또 산문의 석덕(碩德)들이 두 자녀의 이름으로 암자를 지으니 지금까지 ‘등운’과 ‘월명’이라는 이름으로 일러 온다.

| 글쓴이 : 권정숙 | 조회 : 1240 |

월명암/월명암은 불교에서 가장 이상적인 곳으로 여기는 산상무쟁처(山上無諍處)의 한곳으로 대둔산의 태고사(太古寺), 백암산의 운문암(雲門庵)과 함께 호남의 3대 영지(靈地)로 손꼽힌다. ⓒ부안21 부설일가의 영적(靈蹟) '월명암'

변산 제2봉인 쌍선봉(雙仙峰 498m) 아래 산상(山上)에 자리한 월명암은 신라 신문왕 11년(691년)에 부설거사(浮雪居士)가 창건하였다.

|

www.soil-farm.co.kr/board/board.html?code=soilfarm3_board20&page=4&type=v..

작성일 : 12-06-24 10:16

좋은 글 09 (부설전 유감) |

글쓴이 : 용월사 |

| 『부설전』 유감 양은용 1 그날, 부안의 변산면사무소에 들어섰을 때 온몸이 후끈 달아올라 있었다. 새롭게 만날 주인공은 어떤 모습일까? 면장님의 친절한 안내를 받으면서 먼 길을 달려온 것이 다행이라고 할까, 감사하다고 할까, 복잡한 감정이 계속된다. 설렘이다. 어두컴컴한 골방을 헤집고 들어가는 익숙한 몸놀림에 감탄하고 있는데, 벽을 더듬어 스위치를 켜자 밝아진 방안에는 큼지막한 금고 하나가 덩그러니 놓여 있다.

‘아, 이곳에 모셔두었구나!’

반가운 마음으로 금고문이 열리길 기다렸다. 그런데 한참 만에 열린 금고는 안이 텅 비어 있다. 그리 보였다. 혹시 도둑이라도 든 것이 아닐까, 걱정이 앞섰다. 면장님은 그런 우려를 털어내기라도 하듯 바닥에서 엷은 책 한 권을 집어 올렸다.

“금은보패보다 더 귀한 존재입니다. 우리 면사무소의 재산목록 1호랍니다.”

나도 모르게 안도의 한숨이 나왔다. 노란 책갈피의 한지본 『부설전(浮雪傳)』을, 나는 그렇게 만났다. 1992년에 전라북도유형문화재 제 140호로 지정된 한문소설이다. 조심스럽게 손에 올려놓으니 한문을 빼곡하게 적어 넣은 정성이 한 눈에 들어온다. 익히 알고 있는 내용을 확인하고 군데군데 운문체(韻文體)로 된 노래(偈頌)를 읽으며 흥취에 젖는다. 18세기에 필사된 이 책은 삼국시대 말, 신라 진덕여왕(647-654)대의 수행자인 부설거사의 전기이다. 그는 흔히 인도의 유마(維摩)거사, 중국의 방(龐)거사에 비견되는 인물이다. 부안지역에 그 전기소설이 전해지는 것은 이곳이 그의 딸 월명의 수행처였기 때문이다.

2 전기에 의하면, 부설거사는 진(陳)씨로, 이름을 광세(光世), 자를 천상(天祥)이라 하였다. 부설은 그의 법명이다. 어려서부터 총명했던 그는 불국사의 원정(圓淨)화상을 찾아 다섯 살에 출가하고 일곱 살에 이미 법문을 통달한다. 찬 서리 속의 소나무처럼 고결한 지조와 맑은 호수에 뜬 달처럼 청허한 계행을 지닌 그는 항상 밝고 온화하며 아늑하고 고요한 수행자였다. 높은 인격과 넓은 식견을 이루었으니, 불가의 큰 그릇이 될 것이라고 모두가 기대하고 있었다. 마침내 도반인 영조(靈照) ․ 영희(靈熙)와 함께 천하의 선지식을 찾을 때에, 남해를 따라 능가산과 지리산에 이르러 수도하면서 세속의 인연을 끊고 삼생의 환몽(幻夢)을 없애는 경지에 든다. 법왕봉 아래서 묘적암(妙寂庵)을 이루어 선정할 때는 세 사람이 양진시(養眞詩)를 화답하였으니, 부설은 이렇게 외우고 있다.

閑看庭中花艶艶(한간정중화염염) 任聆窓外鳥喃喃(임령창외조남남) 能令直入如來地(능령직입여래지) 何用區區久歷參(하용구구구역참)

한가히 뜨락을 바라보니 꽃은 한창 피어 있고 무심히 창가에 지저귀는 새소리 들었노라 곧장 여래지를 찾아 들 수 있을진대 어찌 구구하게 오랜 세월 참구하고 있으랴.

그리고는 문수보살 도량인 오대산을 참배하기로 서원한다. 길을 떠나 북으로 향하여 가는 길에 김제 만경의 단월인 구무원(仇無怨)의 집에 묵게 되고, 여기에서 그는 부설거사로 거듭나게 된다. 부설의 법문을 들은 구무원의 딸 묘화(妙花)가 목숨을 걸고 곁에서 모시려 하므로 드디어 결혼하기에 이른 것이다. 전설에는 부설의 설법을 듣고 벙어리이던 그녀의 말문이 열리고 평생을 같이하고자 하므로 그에 따르게 되었다고 한다. 도반인 영조와 영희가 그의 파계에 실망했음은 말할 나위 없다. 그들은 뜻을 함께 하지 못하는 도반을 안타까워하며, 게송을 남기고 훌훌히 수도의 길을 떠난다. 그로부터 20여년이 지난 어느날, 구무원의 집에 오대산으로 떠났던 영조·영희가 찾아들어 부설거사의 안부를 묻는다. 거사가 슬하에 등운(登雲) ․ 월명(月明) 남매를 두고 묘화부인과 함께 수도에 전념하고 있던 때였다. 오랜만에 만난 옛 도반 셋은 공부의 정도를 시험해 보기로 한다. 물병 세 개를 달아놓고 각각 깨뜨리는 시험에서 두 화상의 물병은 쏟아지고, 부설의 것은 물만 공중에 매달려 있었다. 수도의 깊이가 재가와 출가라는 형식에 있지 않음이 확연하게 드러나는 순간이었다. 그런 다음, 하늘에 상서로운 구름이 자욱이 펼쳐지고 아름다운 음악이 허공에 가득 메아리치는 가운데 부설은 단정히 앉아 입적한다. 두 도반은 구름같이 모인 납자들과 함께 다비식을 거행하고 묘적암 남쪽 기슭에 부도를 장만한다. 그리고 자녀인 등운·월명의 삭발의식을 행하였으니, 부설 한 사람의 속퇴(俗退)에 의해 두 자녀가 출가하여 스님이 된 것이다. 세월은 흘러 수도에 전념한 등운과 월명은 큰 깨달음으로 서방왕생하고, 묘화부인은 백십 세의 수를 누렸는데, 살던 집 그대로 부설원을 만들었다. 오늘의 김제 망해사(望海寺)가 그것이다. 이에 산문의 큰 스님들도 암자를 짓고, 두 자녀의 이름을 따서 각각 등운암과 월명암으로 부르게 되었다고 한다.

3 이러한 내용을 담은 『부설전』에는 여러 편의 시와 다양한 이야기가 주절주절 엮어져 있다. 널리 읽히는 팔죽시(八竹詩)도 그 가운데 하나로, 책의 말미에 부록되어 있는 것이다.

此竹彼竹化去竹(차죽피죽화거죽) 風打之竹浪打竹(풍타지죽낭타죽) 粥粥飯飯生此竹(죽죽반반생차죽) 是是非非看彼竹(시시비비간피죽)

賓客接待家勢竹(빈객접대가세죽) 市井賣買歲月竹(시정매매세월죽) 萬事不如吾心竹(만사불여오심죽) 然然然世過然竹(연연연세과연죽)

알 듯 모를 듯한 이 한문 시구는 파자(破字)로 읽어야 뜻이 제대로 드러난다. 「죽(竹)」은 훈으로 「대 죽」이니 「대」로 읽는 방식이다. 옮겨보면 이렇다.

이런 대로 저런 대로 되어가는 대로 바람 부는 대로 물결치는 대로 죽이면 죽, 밥이면 밥, 생긴 이 대로 옳으면 옳고 그르면 그르고 보는 저 대로

손님접대는 가세대로 시정 장사는 세월대로 세상만사 내 맘대로 되지 않는 대로 그렇고 그렇고 그런 세상 지나는 그 대로

이렇게 뜻을 풀어보니, 복잡다단한 세상을 살아가는 처세훈(處世訓)이 드러난다. 부설거사의 가르침인지, 후래 사람이 지었는지 알 수 없으나, 거사의 세상에 처한 모습이 저랬거니 싶다. 세월의 흐름에 몸을 맡기는 너그러움이 유유히 흐르는 금강물에 닮아 있다고나 할까. 그런 부설거사의 행적을 따라가 보면 묘화부인과 함께 수도하던 망해사에 이른다. 김제 진봉의 서해안에 고즈넉하게 자리 잡은 망해사는 그날따라 낙조를 한 아름 안고 있다. 사천왕으로 위세를 부릴 것도 없고, 우람한 전각이나 불탑을 세워 신앙을 강조할 것도 없는, 그야말로 고향집 같이 소박한 절이다. 그곳에 싸리문을 달아놓았으니 부설거사의 풍모를 보는 듯하다. 그 정겨운 바다풍경은 부안반도로 이어져 있는데, 그 길에 들어 변산의 월명암에 오른다. 파릇하게 삭발한 월명수좌가 누이처럼 앳된 얼굴로 길동무를 해주듯 싱그럽다. 세월의 풍파에 시달려 폐사처럼 버려져 있던 월명암이 이젠 제법 옛 모습을 되찾아 포근한 느낌을 준다. 그래서 안도하는 마음으로 절에 기대어 주변 산세를 살펴본다. 병풍처럼 둘러 있는 산봉우리들이 마치 연화대에 앉아 꽃잎을 바라보는 격이다. 아마 그런 느낌이 시인에게 「월명암」을 노래하도록 했으리라.

달 밝은 월명암에 밀려드는 안개바다 삼천육백 봉은 삼천육백 섬이 되고 소쩍궁 소쩍궁 소리만 뱃노래로 들린다.(이공전 작)

맑게 갠 하늘 그득히 솟아오른 달, 솔숲 사이로 비치는 영롱한 별을 보며 월명도 부다가야의 그 별빛을 그리워했으리라. 그러 했기에 전설에는 월명이 깨달음을 얻기 위한 절대 절명의 수행과정에서 그녀를 탐하는 부목(負木)을 불타는 아궁이 속에 몰아넣어 죽인 일까지 거침없이 전한다. 살인은 지옥행이라 하였으니, 지옥행이냐 깨달음이냐를 걸고 등운과 함께 용맹 정진하여 득도하는 모습을 그리고 있는 것이다. 이러한 이야기의 설정은 『유마경』을 넘어서는 담대함이 아닌가? 유마거사를 주인공으로 그 수행상을 묘사하고 있는 이 경은 「출가는 수행공덕(修行功德)이요 재가는 보시공덕(布施功德)이라」는 기존 가르침의 틀을 넘어서서 재가수행자의 득도를 설한다. 그런데 『부설전』은 승속(僧俗) 뿐만아니라 생사(生死)까지를 넘어서고 있다. 거기에다 거사는 물론 부인과 자녀까지 모두가 깨달음을 성취하고 있으니 말이다. 오랜 세월을 견디어온 부설거사의 수도도량은 이제 새만금 간척사업이 진행되어 새로운 환경에 놓이게 된다. 전각에서 발을 뻗으면 첨벙하고 담길 것 같던 물길은 어떻게 변할까? 아스팔트길이나 공장보다는 푸른 초원이 더 나을 듯싶은데, 가슴 저린 이야기가 민초들 속에 강물처럼 잔잔하게 흘렀으면 좋겠다. 그래야 금고를 송두리째 비워 전기를 지켜온 그 골방 인연들의 염원도 성취되지 않겠는가? 성과 속을 함께 걷는 날, 돌아오는 길에 하늘이 어두워지는가 했더니 때 아니게 눈발이 흩날린다. 착각인 듯, 부설(浮雪)이다. |

yongwolsa.org/bbs/board.php?bo_table=buddhism_cu..

참고사항 : 죽시의 지은이? "차죽피죽화거죽"으로 시작되는 시의 지은이가...

주말테마여행 - 부안에 월명사에 대해

부안에 월명사에 대해 설명해 주세요

취나물 2005.04.28 10:40 수정됨 조회 579 신고

- 채택된 답변 답변

월명암은 전라북도 부안군 변산면 중계리 96-1번지 변산(邊山)에 자리한 대한불교조계종 제24교구 본사 선운사의 말사입니다. 절 뒤쪽의 봉우리는 쌍산봉(雙山峰)으로서, 낙조대(落照臺)가 있는 쌍선봉(雙仙峰)과는 다른 봉우리입니다.

월명암은 전국에서 몇 안되는 산상무쟁처(山上無諍處)의 한 곳으로서 대둔산 태고사(太古寺), 백암산 운문암(雲門庵)과 함께 호남지방의 3대 영지(靈地)로 손꼽히고 있으며, 봉래선원(鳳萊禪院)이 있어서 근대의 고승인 행암(行庵)·해안(海眼)·소공(簫空) 등이 수도한 참선도량으로 유명합니다. 현존하는 당우로는 인법당(因法堂)을 비롯하여 산신각(山神閣)·운해당(雲海堂)·수각(水閣)·요사채 등이 있습니다.

부속암자로는 쌍선봉 쪽으로 100m 거리에 있는 묘적암(妙寂庵)이 있으며 특기할 만한 문화재는 없으나 묘적암 위쪽에 있는 2기의 부도가 주목됩니다. 절에서는 이 가운데 왼쪽에 있는 석종형 부도가 부설거사의 사리탑이라고 합니다. 실제 『부설전』에 보면 부설 거사가 입적한 뒤 다비해서 그 사리를 묘적봉 남쪽 기슭에 묻었다는 기록이 있어 이 말과 어느 정도 부합되고 있습니다.

절의 앞쪽으로는 의상봉(義湘峰)과 가인관음봉(佳人觀音峰) 등의 암봉들이 아름다움을 다투고 있고, 법왕봉(法王峰)에 올라 바라보는 일몰광경이 뛰어납니다.

• 찾아오시는길

도로안내

부안-24km-변산해수욕장-2km-변산파출소옆도로이용-2km-남여치-2km(등산, 1시간)-월명암

관련 Q&A

주말테마여행 - 부안에 월명사에 대해 부안에 월명사에 대해 설명해... 2004.11.13

산상무쟁처(山上無諍處)lovelymoon 2005.11.24 14:50 조회 498신고

산상무쟁처(山上無諍處)

산상무쟁처란 뛰어난 경치와 땅의 기운으로 인해 스스로 번뇌와 분별이 끊어지고 가라앉는 장소를 이르는 말.월명암은 대둔산 태고사,백암산 운문암과 함께 호남의 3대 영지로 손꼽히는 곳이다

월명암 사성선원

신심이 깊은 불교 집안의 한 처자가 불경스럽게도 집에 찾아온 스님을 연모한다.

도반(道伴ㆍ함께 수행하는 동무)들과 며칠을 묵다 길을 떠나는 스님을 붙잡고 처자는 부부의 연을 맺기를 간청한다.스님은 뿌리치지만 처자는 죽기를 각오한 채 매달린다.

처자의 부모까지 나서 자비로써 제도해달라고 읍소한다.

애욕(愛慾)을 초탈한 수행자로서 끝내 거부할 것인가, 죽음을 눈앞에 둔 사람부터 살려야 할 것인가.

전북 부안군 변산면의 월명암(月明菴)을 찾아가는 길은 이런 화두와 함께 시작된다.

신라 진평왕때의 부설(浮雪)스님은 처자의 목숨을 구하는 일을 선택했다.

사람이 죽을 줄 뻔히 알면서 외면한 채 수행이 되겠는가.

목숨을 구하고 수행해도 늦지 않을 것이라는 판단에서다.

환속한 부설은 처자와 부부의 연을 맺고 아들 딸을 낳았다.

그리고 수행을 계속해 마침내 깨달음을 이뤘다.

또한 스님을 환속케 한 묘화 부인은 1백10세까지 보살행을 실천하다 입적했고 아들 등운(登雲)과 딸 월명(月明)도 출가해 모두 득도(得道)했다.

월명암으로 오르는 길은 가파르다.

웬만한 절이나 암자까지 찻길이 나 있는 지금도 월명암은 걸어서 올라야 한다.

내변산 입구의 남여치 매표소에서 가파른 산길을 한시간쯤 걸어 오르자 두 개의 바위가 신선처럼 정상을 지키는 쌍선봉 아래에 월명암이 앉아 있다.

산중에 어디 이런 터가 있었을까 싶을 만큼 기운이 수승(殊勝)하다.

월명암은 부설 거사가 스님일 때,도반인 영조·영희 스님과 함께 지리산을 거쳐 변산에 와서 세웠던 묘적암(妙寂庵) 인근에 자리한 암자다.

부설 거사가 입적한 뒤 등운과 월명은 아버지의 사리를 모신 묘적암 인근에 각각 초막을 짓고 수행했으며 그 초막이 등운암과 월명암이라고 전해온다.

월명암 경내는 조용하다.

한참을 두리번거리고 있을 즈음 나타난 공양주 보살에게 선원장 스님의 처소를 물어보니 "지금은 정진 중"이라고 한다.

잠시 후 선원장 일오(一悟·62) 스님이 관음전 위쪽 선방에서 내려와 차실로 안내한다.

"원래 월명암 터에는 법당이 세워졌고,등운암 터에는 지금 사성선원(四聖禪院)이 자리잡고 있어요.

'사성'이란 부설 거사를 비롯한 일가족 4명이 모두 득도해 성인이 된 것을 뜻합니다.

월명암과 부설 거사의 이야기는 구전으로만 전해오다 부설의 행적과 일화,선시,월명암의 연혁 등을 기록한 '부설전' 필사본이 월명암에서 발견되면서 사실로 확인됐지요."

일오 스님은 "월명암이 일제 때와 6·25 때 전소되다시피 한 상황에서도 '부설전'이 소실되지 않은 것은 묘한 일"이라고 했다.

부설 거사 일가족의 중생제도 원력(願力)이 '부설전'을 살아남게 했을까.

월명암은 예부터 전국의 몇 안되는 '산상무쟁처(山上無諍處)'로 이름이 높다.

산상무쟁처란 뛰어난 경치와 땅의 기운으로 인해 스스로 번뇌와 분별이 끊어지고 가라앉는 장소를 이르는 말.월명암은 대둔산 태고사,백암산 운문암과 함께 호남의 3대 영지로 손꼽히는 곳이다.

그러나 일오 스님은 이런 이야기에 대해 '비유일 뿐'이라고 경계한다.

"아무리 좋은 터라도 자기가 정진하지 않으면 소용없습니다.

정진을 열심히 해야 그 터의 효과를 누릴 수 있는 것이죠.수행하지 않아도 터만 좋으면 된다면 누구나 명산만 찾아다니지 않겠어요? 다 자기 할 나름입니다."

사실 월명암은 터는 좋지만 생활이 편하지는 않은 곳이다.

해발 4백m가량의 고지대에 있는 데다 찻길이 없어 가파른 산길을 걸어서 올라야 한다.

물도 넉넉하지 않고 이름이 알려지면서 등산객 관광객들이 많이 찾아와 수행에 지장을 주기도 한다.

그런데도 수행의 전통은 언제나 살아 숨쉰다.

월명암에 여럿이 모여 수행하는 선원이 생긴 것은 1915년.학명 스님이 등운암 자리의 초가집 방 2개를 선방으로 삼아 봉래선원을 열면서부터다.

한국전쟁 때 월명암이 전소되면서 선원이 문을 닫은 이후에도 묘적암에서 3∼4명이 정진을 계속했고 지난 92년에는 정면 5칸의 선원 건물을 신축해 사성선원을 개원했다.

지금까지 이곳을 거쳐간 스님들의 면면은 쟁쟁하다.

근대 고승인 학명 용성 고암 해안 월인 만허 소공 스님 등이 월명암에서 정진했고 원불교를 창교한 소태산 박중빈 대종사와 그 뒤를 이은 정산 종사도 이곳에서 한때 공부했다고 한다.

또 사성선원이 문을 연 이후에는 재작년 입적한 전 고불총림 백양사 방장 서옹 스님이 조실을 맡아 납자들을 지도했다.

사성선원과 묘적암에 걸린 서옹 스님의 친필 편액은 지금도 살아 꿈틀대는 듯하다.

사성선원의 안거 정진 대중은 10명 안팎이다.

지난해 하안거에는 8명이 정진했고 이번 동안거에는 대웅전을 원래의 월명암 터로 옮겨짓는 불사 때문에 방부를 받지 않았다.

그러나 선원장 일오 스님은 혼자서 선방을 지키며 정진을 멈추지 않는다.

"근기가 뛰어나 한번에 모든 공부를 다 해치우면 좋겠지만 그렇지 않은 사람들은 부지런히 하는 수밖에 없어요.

출가 수행자는 누가 뭐라 해도 첫째가 정진이거든요.

아무리 말세에 살아도 정신 차리고 정진하면 그 사람은 말세인이 아닙니다."

일오 스님은 "부설 거사 이야기도 삼생의 연분으로 도과(道果·깨달음)를 얻으려는 원력으로 봐야 한다"고 해석한다.

부설,묘화,등운,월명의 인연이 닿은 산중에 눈이 내린다.

부설 거사가 이 겨울 중생들을 위해 내리는 법문일까.

- 다음 오픈지식 : 산상무쟁처(山上無諍處) 2005.11.24

'산 이야기' 카테고리의 다른 글

| 율곡의 일화 (0) | 2016.08.09 |

|---|---|

| [산사 답사 산행ㅣ변산 월명암 & 내소사] 몽환적 산 속 전설의 산사 찾는 봄날의 산객들 (0) | 2016.05.17 |

| 곤충 밀리미터의 세계 - 2부 잎 하나의 우주(2) (0) | 2016.05.01 |

| 곤충 밀리미터의 세계 - 2부 잎 하나의 우주 (1) (0) | 2016.05.01 |

| 한국의 야생 - 곤충의 세계(2) (0) | 2016.05.01 |