王祯,是元朝时期东平的人,是中国古代非常著名的农业学家和农业的机械学家。王祯在当官的时候,生活非常的俭朴,并且当时把自己的供奉都捐了出去,帮助地方上面建学校,修桥梁等建设,而且为百姓还做了很多的好事,很多人都对他有很高的评价,并且都说他的好话。当然,王祯和我们国家古代其他的有文化的人想法一个样,都认为要想国家有所发展和进步,就必须让国家的农业发展起来。王祯把如何能够更好的耕种,还有养殖方面所知道的知识都写到了农书去了。王祯农书写完了之后就已经1313年了,全书一共37集,大约13万字。分为农桑通决、白谷普还是农器图谱这三个部分,在这本书的后面,还包括了两篇其它类型的文章,分别是叫做法制长生屋和造活字印书法。

王祯农书在中国古代的时候,在农业这方面占据着非常重要的地位。这本书中写了当时元朝北方的农产品的技术和南方种植的技术。王祯是山东的,但是在安徽和江西等地区当过官,而且还经常去江苏和浙江,在王祯每次到了一个地方之后,都会到当地的农村去观察。

所以在这本书中记载的东西,不管是哪一方面的,都会考虑到元朝南方和北方不同的地方,并且在书中的重点就是南方人和北方人在农耕上面的交流问题了。拿出一个例子来说,就比如说在耕种这一块,这本书中就非常详细的讲述了南方和北方的不同,而且还把几种作用差不多的农具放在一起说,让人看了之后能有比较直观的了解。

而且在养殖蚕的这一方面,把南方和北方养蚕的方法都写的非常的清楚,而且还做了比较,并且指出了这两个方法的好处和不足,让人们看了之后能够更方便的选择哪一种养蚕的方法更好。在王祯农书以前的所有有关这个方面的书中,都在注重北方的东西而没有注重南方,所以在其他的书中,知识面都非常的不全面。

这本书在以前的这方面书的基础上面,首次对于广义上面的农业的知识作了一个比较全面的论述,提出了中国农业的体系。这本书是现代保存的时间最早也是保存的最完整的一本书了,能和这本书一较高下的只有在六世纪的齐民要术了,但是齐民要术和王祯农书比较的话,齐民要术里面的内容虽然是很多,包含了粮食,蔬菜等很多类的知识,而且其中还有很大的一部分是在写做饭的,很显然,做饭是不属于农业这一方面的。而王祯农书中的内容,包括了粮食和一些农作物,而且还是各种职业,把齐民要术中的不属于农业的东西都没有加进去,从书的整体性来看的话,王祯农书也比齐民要术更加的好。

而且在齐民要术这本书中,并没有非常明确的总结的概念,在这方面的内容只有耕田和收种这两个概念,而写成这本书的大多数是农作物如何栽培的各种理论,每一篇之间都没有特别的联系,都是非常的独立的。而王祯农书中就不一样了,这本书中的农桑通决这一篇中的内容,就相当是农业这方面总的来写的,先是对农业和牛耕等内容的历史做了一个详细的解说,然后对播种的时间和土地这方面来讲述,再就是对于其他农业该注意的问题进行了非常详细的解说。

而其中百谷谱这一篇,先是把很多的农作物分成了很多种类型,然后在详细的解说每一种类型中的农作物。虽然这种分类不是很科学,更比不了现在的分类方法。但是却具备了农作物分类的大体的样子,比齐民要术中没有具体的分类相比,这本书更加的具体化。其中最重要的一篇就是农器图谱了,这一篇当中,共有三百零六幅插图,一共分为了二十集。还有在这整本书的三个大部分之间,每个部分之间都存在着关联。尤其是百谷谱中,对于这种关联就非常的明显了,因为在每一个作物和作物之间都会有一定的顺序。

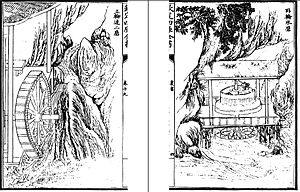

在这么多年的历史上面,能够把农具放到农书中的这是第一本书,这本书也因为加入了农具,成为了这个书的一个特点。我国的种植农作物的农具,到了宋朝和元朝这个时期,就已经有很多种种类了,在宋朝的时候,就出现过专门讲解农具的书了,但是在之前的那几本书中,里面讲述的农具都相对来说比较少,就算是齐民要术中,里面的农具也只有三十多种。而在农器图谱中,里面收录的农具却高达一百多种,这么高的数量是很少见的。当初王祯在整理这一篇的时候,花费的精力可想而知,出了记载和描述当时能见到的农具之外,对于那些早就已经消失的农具在反复进行了验证之后,也把它们都画了出来。而且在元朝之后出版的一些农书中,很多这方面的图都是来自于王祯农书。

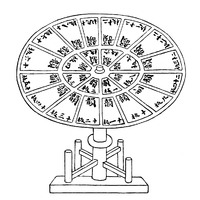

王祯写的这本书对于农业这方面的发展有非常大的帮助,王祯为了在农业的生产中贯彻时宜的原则,研究出了授时指掌活法之图,对历法和授时的问题作出了非常简明的总结。并且王祯还指出了用节气来确定月份,这样的话就能非清楚地掌握气节的变化了。而且在书中,王祯还研究出了当时元朝土地的情况图,这个图是根据当时元朝每个地方土壤和农作物的不同来画的,这幅图能让人一眼就看出来每个地方不同的土壤,为了方便能够根据当地的土壤来进行种植和施肥。出了自己的创新之外,王祯还对传统的方法进行了总结,并且把其中实用的地方都保存了下来,还把南方中水稻的情况都叙述的非常的详细和强调了北方这边把秋耕放在了重点上面,把看重春耕的比例大大的降低。上面所说的这一些创新,都反应出了当时元朝的农作已经在飞速的发展了,这本书的农器这一篇,对于农具的发展和创新有很大的促进作用。