‘죽기 전에’라는 말을 가져다 붙인 이색 출판마케팅이 한때 눈길을 끈 적이 있었습니다. 독자를 막다른 코너에 몰아넣듯이 죽기 전에 해야 할 일, 죽기 전에 가봐 할 곳, 죽기 전에 읽어야할 책, 죽기 전에 봐야할 영화 등등을 열거하면서 제목을 붙인 것이지요. 좋든 나쁘든 간에 이런 제목을 보면서 그림에도 이 말의 적용이 가능한가 하고 떠올려 본 적이 있습니다.

못할 것은 없습니다. 남이 땐 군불에 밥 짓는 것 같아 좀 꺼림칙하기는 하지만 이렇게 해서라도 한국미술에서 중요한 작품들이 정리가 되고 또 관심을 기울이게 된다면 나무랄 것도 없을 겁니다.

한국미술에서 죽기 전에 봐야할 명화 중 첫 번째로 꼽을 그림이 바로 안견의 '몽유도원도'입니다. 이 '몽유도원도'는 교과서고 어디고 안 나온 데가 없습니다. 이른바 데자뷰입니다. 안 봐도 본 것처럼 여겨지고 몰라도 알고 있는 듯한 느낌이 드는 그림입니다. 그런데 어째서 ‘유명한가’ 또는 ‘왜 뛰어난 그림인가’ 라고 꼬집어 물으면 누구라도 쉽게 답하기 어려운 것도 사실입니다.

이 그림이 한국미술 가운데 죽기 전에 꼭 봐야할 그림의 No.1으로 손꼽혀야할 이유는 몇 가지 있습니다. 우선 첫 번째는 존재 그 자체입니다. 조선전기는 적막강산이라 불러도 좋을 만큼 자료가 적습니다. 남아있는 그림의 숫자도 얼마 되지 않을뿐더러 작가가 알려진 그림은 극소수에 불과합니다. 그런데 이와 같은 시대에 이처럼 완벽한 보존 상태를 자랑하는 대작이 존재하고 있어 그 자체가 이 시대의 회화사를 구성할 수 있게 해주고 있습니다.

두 번째는 전기라는 핸디캡에도 불구하고 ‘언제 어디서 누가 무엇을 위해 어떻게 그렸다’라고 하는 그림의 소자출(所自出)이 분명하다는 점입니다. 옛 그림은 오랜 세월이 흐른 탓에 소위 그림을 통해 알고 싶은 제작자나 제작 동기가 불분명한 것들이 많습니다. 그러나 이 그림은 6백년 전에 그린 그림임에도 이런 내용을 모두 갖추고 있습니다.

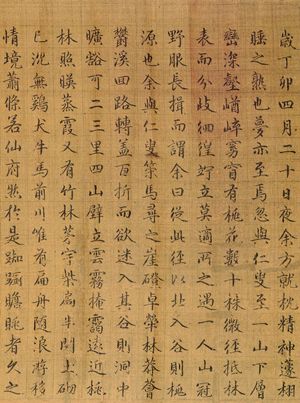

잘 알려진 대로 이 그림은 세종대왕의 둘째 아들인 안평대군 이용이 초여름날 밤(음력 4월20일)에 꿈을 꾸면서 꿈속에서 거닐었던 도원(桃源)의 풍경을 안견을 시켜 그리게 한 것입니다. 도원은 말할 것도 없이 서양의 유토피아에 해당하는 동양의 이상향입니다. 당대 최고의 화가인 안견은 1미터가 넘는 대폭의 화면에 3일에 걸쳐 그렸는데 이때가 1447년입니다. 한글이 창제돼 반포된 다음 해입니다. 그림 뒤에는 조선초기의 명필로 유명한 안평대군이 직접 그림을 그리게 된 유래를 적었습니다.

그 글을 조금 현대식으로 전하면 이렇습니다.

‘이제 가도(안견의 호)로 하여금 그림을 그리게 하였으니 예전부터 전한다는 그 도원도(桃園圖)와 같은지 모르겠다. 훗날 보는 사람이 옛 그림을 구해서 내 꿈과 비교한다면 반드시 가타부타 말이 있을 것이다. 꿈이 깬 뒤 3일 만에 그림이 완성되었기에 이 글을 쓴다.’

물론 제작 동기가 밝혀졌다고 해서 다 유명한 것은 아닙니다. 세 번째이자 가장 중요한 점은 이 그림이 중국이 국보 No.1으로 손꼽는 곽희의 '조춘도'(1072년 제작)나 프랑스의 국보인 레오나르도 다 빈치의 '모나리자'(1503~1506년 제작)에 견주고도 남을 만한 솜씨의 그림이라는 점입니다. 더욱이 '모나리자'보다 먼저 그려진 그림이기도 합니다.

이 점이 바로 ‘죽기 전에 꼭’이라는 수식어가 합당한 이유 중의 이유입니다. 일제 때 중국사의 대가로 손꼽혔던 일본학자 나이토 고난(內藤湖南, 1866~1934)은 이 그림을 보고 ‘북송 시대의 그림이라고 해도 틀린 말이 아니다’라고 했습니다. 서양의 15, 16세기를 르네상스라고 부른다면 북송 시대(960~1126)는 바로 동양의 르네상스 시대라고 할 수 있습니다. 왕과 귀족 중심의 고대사회가 막을 내리고 사대부, 문인들이 주류 세력이 되면서 이성적 사고가 사회를 이끈 시대인 것입니다.

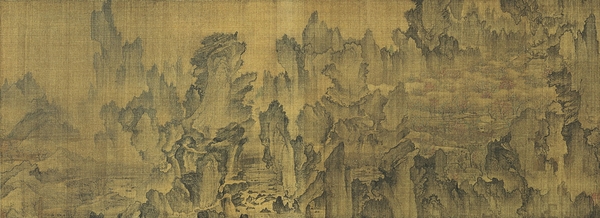

그럼 그림을 보면서 자세히 설명하겠습니다. 안견은 꿈 속 그림을 그리면서 몇 부분으로 나눠 그렸습니다. 우선 왼쪽부터 시작해 꿈속에 말을 타고 들어간 평탄한 도입부가 있습니다. 중간 부분은 도입부에서 이어지면 도원을 가기 위해 거쳐야 하는 험한 산무더기가 보입니다. 그리고 폭포를 지나면 오른쪽으로 분지처럼 보이는 곳에 도원이 펼쳐져 있습니다.

안견은 도원으로 가는 과정과 도원의 모습을 이어 그리면서도 이 두 풍경을 묘사하는 시각을 달리 했습니다. 즉 왼쪽부터 시작되는 도입부는 보통의 산수화에 보이는 것처럼 정면에서 본 것처럼 그렸습니다. 반면 바위틈을 지나면 펼쳐지는 도원풍경 부분에는 위에서 내려다본 이른바 부감법(俯瞰法)을 쓴 것입니다. 그는 한 그림 속에 이처럼 두 가지 시점을 적용한 것입니다. 몽중(夢中), 몽중몽(夢中夢)의 세계가 다르다는 것을 다른 시점을 통해 한 눈에 나타낸 것입니다.

그 외에 세부적으로 웅장한 느낌의 바위 표현, 집 주변의 대나무 등에 보이는 치밀한 표현 등도 안견만의 솜씨로 거론됩니다.

그러나 무엇보다 꿈속에 본 풍경이라는 상상속의 풍경 그리고 그것을 설명한 이야기를 듣고서 어디에선가 실제 하는 듯한 풍경으로 그려낸 점이 탁월하다고 하지 않을 수 없습니다. '몽유도원도' 이후 실제로 이렇게 큰 스케일로서 상상 속의 풍경을 박진감 넘치고 웅장하게 표현한 예는 더 이상 찾아보기 힘듭니다.

'몽유도원도'를 죽기 전에 꼭 보아야할 그림이라고 했지만 아쉬운 점이 있습니다. '몽유도원도'는 우리가 마음을 먹는다고 볼 수 있는 그림이 아니라는 점입니다. 현재 이 그림은 일본 나라의 텐리대학(天理大學) 도서관에 있습니다. 평시에는 일반인이든 학자이든 일체 공개하지 않습니다. 일본으로 건너간 것은 대개 임진왜란 이후일 것으로만 추정될 뿐입니다. 그동안 한국에는 1986년, 1996년, 2009년 딱 세 번만 건너와 전시됐습니다. 다음번 방문이 언제가 될지 알 수 없지만 그 기회를 기다려볼 뿐입니다.

▷ 안견(安堅, 생몰년미상)

신라의 솔거, 고려의 이녕과 함께 한국 3대화가로 꼽히는 화원화가입니다. 그러나 기록 부족으로 구체적인 생년과 몰년은 알려져 있지 않습니다. 안견 연구의 대가인 안휘준 교수는 이 정도의 대작을 1447년에 그렸다는 것은 중년의 기량이 필요할 것이라는 생각해 대략 1400년대 초에 태어났을 것으로 추정했습니다. 그리고 세상을 뜬 것도 1460년대나 1470년대로 보았습니다.

그의 자는 가도(可度, 득수(得守)도 있습니다)이고 호는 현동자(玄洞子) 또는 주경(朱耕)입니다. 1987년 서산의 한 향토사학자가 발굴한 자료에 따르면 지곡(池谷)사람으로 돼 있어 충남 서산 지곡면이 고향으로 추정됩니다. 현재 그곳에 기념비가 서있습니다.

가족은 화원의 아들임에도 대과에 급제한 안소희(安紹禧)가 있었습니다. 안견 관련해 가장 큰 관심은 안평대군과 가까웠던 그가 안평 대군을 죽이고 단종까지 몰아낸 세조 이후에도 어떻게 살아남았을까 하는 점이 아닐까요. 그에 대해 17세기 유학자인 윤휴(1617~1680)는 이런 글을 남겨 놓았습니다.

‘안평대군은 그(안견)를 아껴 잠시도 집밖으로 나가지 못하게 할 정도였다. 안견은 때가 위험스러움을 알고 스스로 떠나려 했으나 그럴 수 없었다. 어느 날 안평대군이 북경에서 사온 먹을 꺼내놓고 안견에게 그림을 그리라고 시키고는 자신은 잠시 안에 들어갔다가 나왔다. 그 사이에 중국에서 가져온 먹이 보이지 않게 되었다. 그래서 종들을 다그치자 계집종이 “안견 탓”이라고 했다. 안견이 자신의 결백을 밝히려는 듯 일어나자 품속에서 먹이 떨어졌다. 안평대군은 이에 크게 노해 그를 꾸짖어 내쫓고는 다시 집 근처에 얼씬도 하지 못하게 했다. 이후 조금 있다가 정난(靖難)이 일어나 안평대군 집에 드나들던 사람들은 모두 연루돼 죽은 사람이 많았다. 안견만이 홀로 화를 면했는데 이는 식견이 높고 생각이 깊었던 때문일 것이다.’

한국미술정보개발원(koreanart21.com) 대표. 중앙일보 미술전문기자로 일하다 일본 가쿠슈인(學習院) 대학 박사과정에서 회화사를 전공했다. 서울옥션 대표이사와 부회장을 역임했다. 저서 『옛 그림이 쉬워지는 미술책』, 역서 『완역-청조문화동전의 연구: 추사 김정희 연구』 『이탈리아, 그랜드투어』.

글=윤철규 한국미술정보개발원 대표 ygado2@naver.com