|

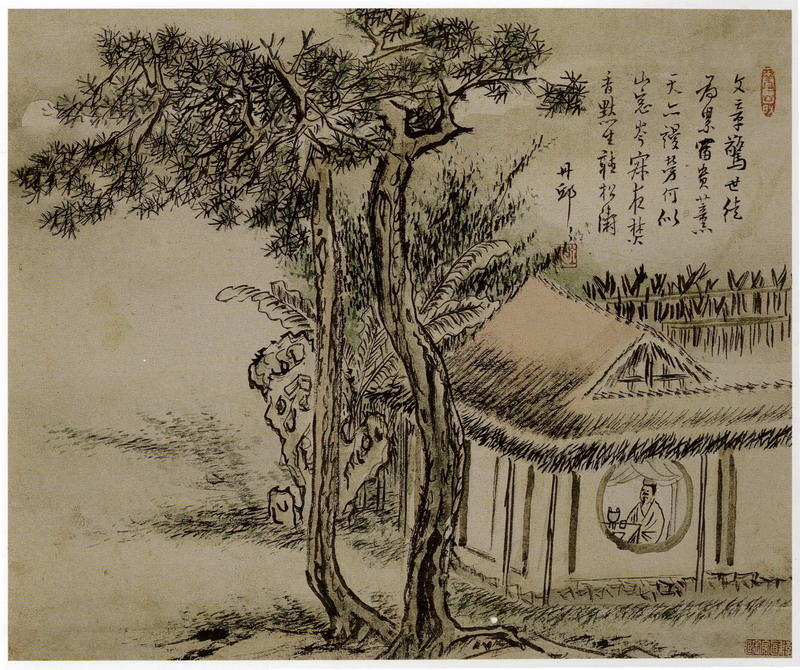

이 그림은 수년 전 개인소장가들의 비장(秘藏) 명품을 소개하는 전시에 출품되었고 당시 제작된 도록의 표지로 다시 실린 작품이다. 겸재 정선의 「인곡유거(仁谷幽居)」가 부드러운 색감에 다소 트인 공간을 배경으로 버드나무가 서 있는 것에 비해, 이 그림은 화면이 꽉 찬 편이고 소나무와 파초가 그려져 있다. 두 그림 모두 화가 자신의 모습으로 생각되는 선비가 집 안에 앉아 있다. 이 시는 그 그림에 행서로 쓰여 있는데 그 내용이 김홍도의 지향을 표백해 놓은 것만 같다.

김홍도의 묵적이 『단원유묵첩』(국립중앙박물관소장)에 많이 남아 있다. 이 유묵첩은 아들 김양기(金良驥)가 작첩한 것이다. 그 유묵첩에 실린 많은 시는 원작자가 따로 있고 김홍도는 그 작품을 글씨로 쓴 것이다. 이 시도 그런 연장선에서 누군가 이전에 쓴 시일 것으로 추정할 수 있는데, 현재로선 작가가 밝혀져 있지 않고 필자 역시 찾아봐도 나오지 않는다. 김홍도가 스스로 쓴 시일 가능성이 있다. 「단원유묵첩」에는 제목이 「산에 살며 그냥 읊어보다(山居漫吟)」로 되어 있다. 그 아래 또 한편의 칠언절구가 있다.

오래된 먹을 가니 책상 가득 향기롭고 古墨輕磨滿几香

벼루에 물 담으니 사람 얼굴 비추네 硏池新浴照人光

산새는 약속한 적 없어도 날로 찾아오고 山禽日來非有約

들꽃은 심지 않아도 절로 향기를 내네 野花無種自生香

앞에 소개한 시와 동일한 기분과 정서이다. 세상과는 초연한 자세로 느긋하게 사계절 변화하는 자연을 음미하며 필묵의 즐거움에 푹 빠져 있다.

묘비나 묘지, 이런 것에 관련된 글을 묘도 문자(墓道文字)라 하는데 책으로 보는 것도 좋지만, 실제 좋은 신도비나 묘비를 찾아가 보면 실감이 우러나 더욱 좋다. 누정(樓亭)의 기문이 그렇고 건축물의 현판도 그렇다. 시도 역시 그러해서 작자가 직접 쓴 글씨를 통해서 볼 때 훨씬 더 감동을 느낀다. 나아가 유가적 교육의 바탕이 탄탄한 문인들이 그림을 그리고 자신이 직접 그림에 시를 써 놓은 것은 그림과 시가 어울려 상상 이상으로 오묘한 즐거움을 안겨주는 경우가 많다. 특히 다른 사람의 시문을 인용한 것이 아니라 그림 창작과 동시에 시를 창작하여, 그림은 시를 보완해주고 시는 그림의 의미를 더욱 풍부하게 해 주는 경우가 있다.

지난 겨울 나는 중국 명나라의 으뜸 화가로 꼽히는 문징명(文徵明)과 심주(沈周)의 그림을 보러 다녔다. 상해와 소주, 타이페이의 유명 박물관들이 심주와 문징명의 작품을 내걸고 경쟁적인 전시를 보여주고 있어 나 같은 사람은 그 덕에 좋은 구경을 편안히 하게 되었다. 이들의 작품은 시와 그림 둘 중 어느 하나도 가벼이 보아서는 안 되는 특징을 가지고 있다. 그림을 통해 시를 보고 시를 통해 그림을 봐야 깊은 맛이 우러나니 그렇다. ‘시 속에 그림이 있고 그림 속에 시가 있다.[詩中有畵, 畵中有詩]’는 송나라 문인 소식(蘇軾)의 말이 오히려 심주나 문징명의 그림에 딱 맞는다. 이 문인화는 소주(蘇州) 일대를 중심으로 번성했는데, 탄탄한 유학 교육의 바탕 위에서 안정적이고 풍요로운 물질적 기반, 그리고 또 그림을 애호하고 감상하는 동호인이 형성되었기에 이런 고품격의 작품이 다량 제작되었을 것이다.

이에 비해 조선에서 시문에 능한 문인으로 화가가 되는 문화가 활짝 꽃피지 못한 것은, 유교적 사고가 필요 이상으로 경직되고 무거우며 경제적 기반이 약하지 않았나 하는 생각이 든다. 그리고 문인들이 그림을 그리는 것을 터부시하는, 다소 무리한 관습이 오랫동안 관행적으로 내려온 탓일까.

심주의 그림은 문기가 가득해서 어느 걸 봐도 좋다. 「여산고(廬山高)」, 「야좌도(夜坐圖)」 등이 널리 알려져 있는데 화제로 직접 쓴 글들이 모두 뛰어나 시서화 3가지가 어우러진 예술미에 탄복하게 된다. 내용이 아주 풍부하다. 초충이나 금조를 그린 그림에 쓴 시들은 그 기발한 착상에 놀라지 않을 수 없고 낙화시(落花詩) 같은 것은 그 섬세함에 또 놀란다. 모두 찬찬히 음미하면 더없이 좋은 것들이다. 「우의(雨意)」라는 작품을 소개한다.

비 오는 날 습기를 빌려 그림을 그리고 雨中作畵借濕潤

등불 아래 시를 쓰며 긴 밤을 보내네 燈下寫詩消夜長

내일 문을 열면 봄물이 넘실거릴 터이니 明日開門春水闊

너른 호수에 돌아갈 제 절로 노를 두드리리 平湖歸去自鳴榔

그림은 마치 떨어진 빗방울을 소매로 대강 지운 것처럼 그려져 있다. 다만 그 가운데 초옥이 있고 두 사람이 마주 앉아 있다. 그림 상단에 이 시를 써놓고 그 옆에 사위 사덕징(史德徵)과 밤에 앉아 있다가 흥이 나 그려 주었다는 관지(款識)가 붙어 있다. 시로는 그림에 재현하지 못하는 내일에 대한 기대로 기쁜 지금의 심리를 그려 놓았고 관지를 통해 추억어린 삶의 한 순간을 붙잡아 놓았다. 한 폭의 족자에 시서화뿐만 아니라 삶의 궤적까지 들어 있다. 박물관에서 낸 월간지를 보니 미국 캔자스시 넬슨미술관에 있는 심주의 그림을 소개해 놓았는데, 하나같이 마음을 끈다. 그 중 「청려장 짚고 멀리 바라보다(杖藜遠眺)」라는 작품이다.

허리띠 같은 흰 구름 산허리를 둘렀고 白雲如帶束山腰

허공으로 튀어나간 돌벼랑 오솔길 아스라하네 石磴飛空細路遙

홀로 청려장 짚고 멀리 바라보노라니 獨倚杖藜舒眺望

계곡 물 소리에 휘파람으로 응답하고 싶어라 欲因鳴澗答吹簫

많은 문인화 작품이 그렇듯이 심주(沈周)의 작품에도 늘 산수를 배경으로 그곳을 노인이 천천히 지나가거나 편안히 앉아 이야기를 나누는 장면을 조그맣게 그려 놓았는데, 그것이 그림 전체에 활력을 불어넣고 있다. 이 그림에는 작가 자신으로 보이는 사람이 구름이 피어나는 높은 벼랑으로 올라가 먼 곳을 응시하고 있다. 보는 이로 하여금 가슴을 펴게 하고 세속의 잡사를 잊게 하는 힘이 있다. 심주의 지향을 잘 반영한 듯하다. 「지팡이를 짚고 가는 그림(策杖圖)」이라 이름이 붙여진 작품을 본다.

산은 고요하여 태곳적과 같고 山靜似太古

사람의 마음 역시 담담하여라 人情亦澹如

뜻대로 거닐며 세상일 잊으니 逍遙遺世慮

산수 속에서 한가롭게 지내네 泉石是安居

흰 구름은 벼랑을 지나는 객에게 손짓하고 雲白媚厓客

맑은 바람은 대와 나무 사이에서 불어오네 風淸筠木虛

삿갓에 나막신으로 자유로이 다니니 笠屐不限我

이곳저곳 산언덕을 따라가 보네 所適隨丘墟

본래 동행 없이 홀로 가나니 獨行固無伴

느긋하게 시를 읊조리네 微吟韻徐徐

그림을 보면 삿갓을 쓰고 긴 지팡이를 든 나그네가 느긋하게 바위 벼랑을 지나가고 있다. 그 주위에는 흰 구름이 자욱하고 나무들은 소산하다. 시와 그림이 일치하는 부분이다. 나그네가 나직이 흥얼거리는 시나 나무 사이에서 불어오는 바람, 산수 간을 발길 닿는 대로 소요하는 유객의 회포, 이런 것은 시를 읽어 분명히 알게 된다. 그리고 흘러가는 강물과 다리, 안개 낀 계곡, 흙이 덩이지고 벼랑이 있는 산의 모습은 그림을 봐야 알게 되니, 시와 그림을 동시에 보게 될 때 감상자는 더욱 깊은 미감을 느끼게 된다. 이런 것이 문인화의 무한한 매력 아닐까? 처음에 5, 6구가 잘 안 풀렸는데 대구의 고정 관념에서 벗어나 시상의 전개와 그림의 상황을 보면 앞 구절은 나그네 주변에 자욱이 드리운 흰 구름을, 뒤 구절은 화면에 듬성듬성 서 있는 나무를 표현하고 있음을 알게 된다. 처음엔 이런 그림이 크게 안 와 닿을지 몰라도 황공망(黃公望)이 그린 「부춘산거도(富春山居圖)」나 예찬(倪瓚)이 그린 「용슬재도(容膝齋圖)」 류의 그림처럼 참으로 고상한 격조가 드리워져 있음을 알게 된다.

예전 조선이나 명나라의 문인들 중에는 한아자적(閒雅自適)한 삶을 추구한 이들이 많았다. 일에 골몰하느라 마음이 늘 바빠 느긋하게 야외로 한 번 나가지 못하는 현대인에게 그들의 사고와 삶, 그리고 필묵과 함께 한 생애가 두드러져 보인다.

이번 4월 3일 <한시감상>에서 김홍도의 시로 추정한 한시의 작가가 밝혀져 보충합니다.

두 편의 7언 절구 중에 앞 시는 북창(北窓) 정렴(鄭磏, 1506~1549)이 지은 시로 홍만종(洪萬宗, 1643~1725)의 『소화시평(小華詩評)』에 실려 있는데, 「산거야좌(山居夜坐)」란 제목 아래 “文章驚世徒爲累, 富貴薰天亦謾勞. 何似山窓岑寂夜, 焚香獨坐聽松濤.”로 되어 있다. 결구의 한 두 글자만 출입이 있을 뿐이다. 그러나 정렴보다 시대가 앞선 중종의 둘째 아들 해안군(海安君) 이희(李晞, 1511~1573)의 시에 “문장이 세상을 덮어도 도리어 몸만 위태롭게 되고, 부귀가 하늘에 닿아도 그 역시 잠시일 뿐. 강호의 좋은 풍경 속에서, 한 동이 술에 다정한 눈빛으로 자세히 시를 논하는 것 만 하리.[文章蓋世反成危, 富貴薰天亦暫時. 何似江湖好風景, 一尊靑眼細論詩?]”라는 시가 이미 있었다. 이는 역시 종실인 이건(李健, 1614~1662)의 『규창유고(葵窓遺稿)』에 실려 있다. 또 정렴의 시 뒤에도 김만영(金萬英, 1623~1649)이 “文章盖世徒爲累, 富貴薰天亦自勞. 何似白雲明月裏, 百年無事臥江臯?”라고 한 것을 보면 이 시가 세간에 널리 알려진 것으로 보인다.

뒤의 시는 평성 양(陽)자 운통(韻統)을 써서 한 편의 시로 보이나, 앞 두 구는 조맹부(趙孟頫, 1254~1322)의 “오래된 먹을 가니 책상 가득 향기롭고, 벼루에 물 담으니 사람 얼굴 비추네. 북창에 때로 시원한 바람 이르는데, 한가롭게 황정경(黃庭經) 한두 장을 써 보네. [古墨輕磨滿几香, 硯池新浴照人光. 北北窗時有涼風至, 閒寫黄庭一兩章.]”라는 시에서 따온 것이고, 뒤 두 구는 청나라 옹정제(雍正帝, 1678~1735)가 엮은 『열심집(悅心集)』에 수록한 무명씨의 「영회시(詠懷詩)」에 “幽鳥日來非有約,野花不種自生香”라고 한 데서 인용한 것으로 보인다. 운자를 맞추어 집구한 시이다.

필자가 게을러 미리 자세히 찾아보지 못했는데, 한시감상 독자의 제보로 두 편의 시는 모두 김홍도의 시가 아님을 분명히 알 수 있었다. 다만 집구를 한 것과 두 편의 시를 통해 자신의 의사를 붙인 대목은 유의미하다고 생각한다.

제보해 주신 독자 peregrino님과 김희태 님께 감사드립니다. <김종태 04.07>

|

3088

3088 2014-04-03

2014-04-03 김종태

김종태

.gif)