⊙ 장욱진, “(나는)심플하다”

⊙ “그림 이외는 완전 무능해서 두 손에서 붓만 빼앗으면 그 자리에 앉은 채 빳빳하게 굶어 죽을 사람”

(김원용)

김형국

1942년생. 서울대 사회학과, 미국 캘리포니아대 도시계획학 박사 /

서울대 교수, 《조선일보》 비상임 논설위원, 녹색성장위원회 초대 위원장 역임 /

《우리 미학의 거리를 걷다》 저술

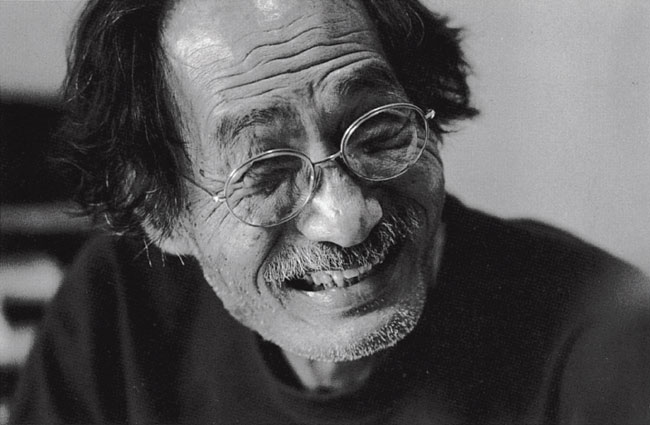

- 강운구, 〈수안보시절의 장욱진〉, 1983.

화가는 사진작가 강운구(姜運求, 1941~)의 작품을 좋아했다.- 그래서 그가 찍은 얼굴 사진이 꽤 많다.

올해는 기인(奇人)으로도 소문났던 1917년생 서양화가 장욱진(張旭鎭)의 탄생 백년이다. 그는 내가 처음 만났던 1973년, 연세를 여쭙자 “나이는 왜? 일곱 살!”이라고 단호하게 반응했던 쉰일곱의 화가였다. 사람은 어린 나이의 순진무구를 잃지 말아야 마땅한데 그러자면 나이는 먹을 게 아니라 뱉어야 한다 했다.

모든 세속인들이 받기를 바라는 것이 이름난 상이 아닌가. 예술원상 유력 후보자라는 말을 장욱진이 엿듣자마자 “그런 상, 받으면 재수 없다!”고 일축했다. 상 주는 기관에서 대상자를 엄밀히 가려서 정하는 게 아니라 그럴듯한 이에게 미리 귀띔하면 당사자가 직접 이력 자술서를 적어야 하고 거기에다 찬성 투표를 해달라고 기성 회원들에게 ‘운동’도 좀 해야 하는 관행이 대한민국 예술원도 한통속임을 알고 있었다는 말이었다.

전쟁의 참혹에서 평화를 꿈꾸던 화가

|

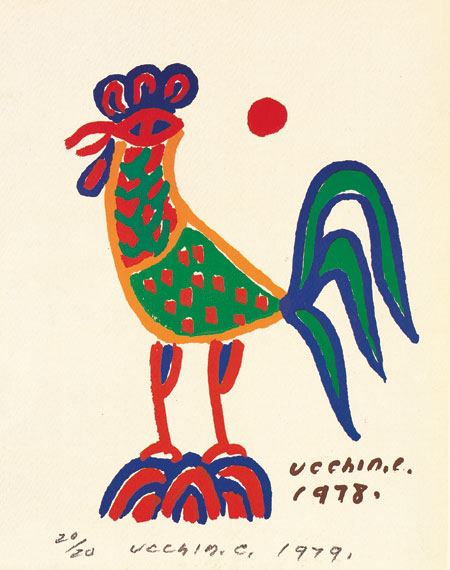

장욱진, 〈봉황〉, 1979. 공판화 No.13/20, 32 x 25cm.

|

6·25동란이 한창이던 1951년, 고향에서 몸을 숨기던 시절에 벼가 익어 가던 나락밭 사이로 영국 신사복 차림이 당신 평생의 도반이던 참새 네 마리와 개 한 마리를 이끌고 유유자적 걸어 나오던, 평화 갈구 염원의 모습을 그린, 그래서 〈나락밭〉 또는 〈자화상〉이라 알려진 그림으로 이름난 화가이기도 하다. 일제 때 도쿄로 그림 유학을 했고, 돌아와서 징용에 끌려갔다가 운좋게 살아 돌아왔다. 잠시 국립중앙박물관 전시요원으로 있다가 대학 교단으로 나갔다.

그것도 불과 6년. 창작과 교육의 병행이 어렵다며 신분보장의 철밥통인 서울대 교수 자리를 박차고 나와 야인(野人)으로 돌아왔다. 그러고는 남한강가 덕소, 이어서 충북 수안보, 경기도 용인시 마북동에다 화실을 짓고 면벽(面壁) 수도승처럼 화필을 들다가 1990년 말 ‘새처럼 푸드덕 훌쩍 떠난’ 선종(善終)이었다.

우여곡절의 그림 입문

초등학교에 들기 전부터 붓장난을 좋아했다. 당신 아버지는 아들의 습자(習字)가 좋다며 방벽에 붙여 놓고 즐겼다. 그 아버지가 전염병으로 갑자기 타계하자 지금은 세종시 한 귀퉁이가 된 옛적 충남 연기군 동면 내판들의 천석(千石)지기 종가를 떠나 일가는 서울에 살던 큰고모 슬하로 들어갔다.

경성사범부속국민학교(지금의 서울대학교 사범대학 부설 초등학교)에 들어서도 ‘그림 장난’은 계속되었다. 가족들은 그림 그리기도 어린이 놀이라 여겨 신경 쓰지 않았고, 살만한 집안의 자제인지라 그때만 해도 천형(天刑)에 다름 아니던 환쟁이 짓거리는 꿈꿀 리 없다고 가볍게 치부했다. 학교의 도화(圖畵) 성적도 갑을병 순서에서 꼬래비 병(丙)이었다.

3학년에 올랐을 때 교육발전용 실험을 계속하던 학교에 미술 전담 교사가 부임했다. 그 교사의 눈에 들었다. 도화 시간에 그려 낸 그림 한 점을 그때 교사 양성으로 일본에서 제일이던 히로시마 고등사범학교가 주최한 전국아동미술대회에, 그러니까 조선도 일본 땅이던 시절의 전국대회에 선생이 몰래 출품했다. 거기서 최고상에 뽑혀 조회 시간에 전교생이 모인 자리에서 상을 전해 받았다.

이후로 장욱진의 도화 성적은 줄곧 ‘갑상’이었다. 갑(甲)이면 오늘의 A 성적이고 거기에 상(上)이 붙었으니 요즘으로 치면 ‘A 플러스’가 자동으로 주어졌다. 미술교사가 가정방문도 왔다. 우리 전통이 환쟁이를 무척 천시한다는 사실을 알았던 교사는 장욱진 집안 어른에게 그 재능을 계속 키워야 한다고 설득하려던 발걸음이었다.

이후로 장욱진의 미술공부 환경은 어떠했는지는 속사정을 아는 사람들에게는 꽤 알려진 일화가 되었다. 중학에 들어서도 다락방에 숨어서, 또는 어른들이 잠든 사이로 그림 그리기를 계속하다가 어느 날 큰고모에게 들켰다. 그 당장에 매타작을 맞았고 후유증이 얼마나 심했던지 반년이나 충남 수덕사에서 정양을 해야 했다.

다시 양정고보에 복학했다. 그리고 스물두 살이던 1938년에 《조선일보》 주최 ‘전국학생미전’에서 최고상을 받았다. 드디어 일본 그림유학이 허락되었다.

그 사람에 그 그림

|

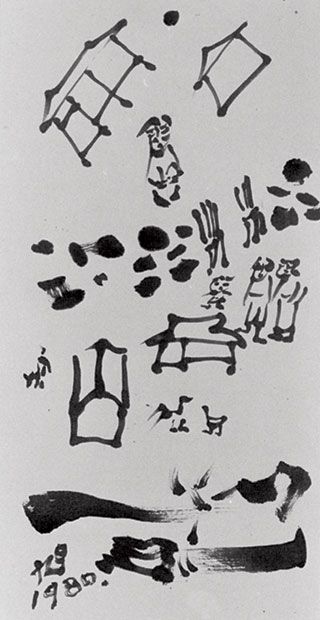

장욱진, 〈수안보화실 속 자화상〉, 1980. 한지에 먹, 60 x 32cm. 수안보의 담배 말리던 토방에 마련된 화가 집이 투시도처럼 엄밀하게 배치되어 있고, 그 집 가운데에 평소의 자세대로 화가는 무릎을 곧추세우고 앉아 있다. |

애호가들은 서화만 말하지 않고 그걸 제작한 인격도 살피곤 한다. ‘그 사람에 그 그림(其人其畵)’이란 말이 우리 풍토에서 좋게 통용되었음은 선비 취향의 문인화를 중시했던 문화전통의 일단이었다. 장욱진 일대(一代)가 바로 ‘그 인격에 그 그림’이었다.

진정한 아름다움은 누구에게도 다가갈 수 있다는 게 장욱진의 확신이었다. “미술은 가장 보편적인 언어다. 누구와도 이야기할 수 있고, 누구도 좋아할 수 있는 것이며, 누구도 나이 들어 할 수 있는 작업”이라 했다.

장욱진은 그 보편성을, “(나는)심플하다”가 화가의 ‘전매특허’ 말이 되었을 정도로, 단순함에서 찾았다. 영어의 심플(simple)은 단순함이란 뜻과 함께 순전함, 수수함, 소박함, 조촐함, 순진함, 성실함, 천진난만함을 포괄하는 다의적(多義的)인 말이다. 장욱진의 심플은 이 모두를 아우르는 말이었다.

기실, 장르에 관계없이 예술이 끝까지 가면 만나는 경지가 바로 심플인데, 영국 시인 엘리어트의 풀이도 설득력이 있다. “사람의 마음이 누그러지고 느긋해질 수 있음은 예술이 복잡하게 얽힌 사람의 삶을 단순화시켜 주기 때문이다. 그런 단순화를 통해 사람의 삶은 넉넉하고 신선해질 수 있다.”

그 인격이 그려낸 장욱진의 그림도 한마디로 고졸(古拙)하면서 단순하다. 단순함은 그림의 시작이자 끝이다. 그래서 아이들도 좋아하고 그림감상의 연조(年條)가 깊은 어른들도 애호한다.

이런 그림이 나올 수 있었음은 역시 사람이었다. 장욱진이가 자신에게 얼마나 정직하고 엄격하고 치열했던 사람인가에 대한 주변 사람들의 증언도 한결같았다. 이를테면 국립중앙박물관장도 지냈던 김원용 교수의 말인즉 “언제 보나 순진무구하고 그림 이외는 완전 무능해서 두 손에서 붓만 빼앗으면 그 자리에 앉은 채 빳빳하게 굶어 죽을 사람 같다. 타고난 예술가라고 다시 한 번 감탄한다” 했다.

사람을 알아본다면

|

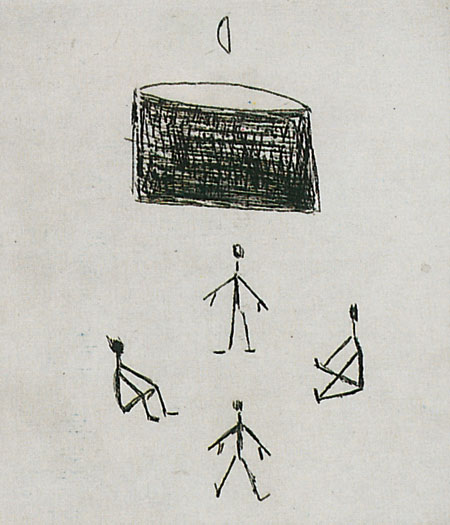

장욱진, 〈사인도〉, 1985. 동판화 2/8, 39 x 28cm. 화가가 즐겨 그렸던 참새는 항상 네 마리였다. 가족들에겐 넉 사(四)자가 마음에 걸렸던 것은 죽을 사(死)가 연상되었기 때문이었다. 참새 말고도 멍석 주위로 네 사람이 앉거나 서기도 한다. 화가가 정색으로 말해 준 연유는 “적은 숫자 중에서 가장 조형적인 변화를 기대할 수 있는 숫자가 넷”이라고. 넷은 일정 간격(****)으로 나란히 포치할 수 있고, 아니면 하나와 셋(* ***), 셋과 하나(*** *), 둘 둘(** **)로 배열할 수 있다는 것. |

장욱진 그림 일대에서 가장 극적인 사건은 일본인 미술교사가 그의 천품(天稟)을 미리 간파했음이었다. 최근 일본여행에서 들었던 일화도 그렇게 인재가 자랄 수 있겠구나 싶어 기대감으로 나 혼자 기쁜 마음으로 ‘소설을 썼다’. 일본 규슈의 깊은 시골로 함께 여행한 고향 선배의 손자 이야기였는데, 그 아이는 만나 보지 못했지만, 그 전후 사정은 듣기만 해도 감동이었다.

주인공은 지금 일본 규슈의 대도시 후쿠오카 바로 아래 구루메(久留米)시의 한 초등학교의 6학년생. 2학년 때 미술시간에 그려 낸 것을 학교 선생이 몰래 출품했는데, 초·중·고 학생들이 겨루는 ‘아오키 시게루 주니어부’ 입상으로 구루메문화연합회장 상을 받았다. 가장이 그곳 생활 8년차의 고급 오토바이 정비 기술자인 가족은 상의 내력을 몰랐다는 것. 우연히 그 수상 소식을 전해 들은 여고 미술교사가 크게 감탄하고는 “아이를 미술교육의 어떤 틀에 넣겠다는 생각은 말고, 대신 그냥 자유롭게 자라게 하다가 언제 당사자가 무언가 결정할 날이 오면 그때 지난 수상 경력을 참고하면 되겠다”고 훈수했다.

미술상이 제정된 아오키 시게루(靑木繁, 1882~1911)가 누구인가. 구루메 출신으로 희대의 천재로 소문났다가 일찍 세상을 떠나 일본 화단의 안타까움을 더했던 이다. 요절한 나이가 우연히 같다는 점에서 굳이 우리로 비유하자면 “그의 시화는 당세(當世)에 짝이 없을 뿐 아니라 상하(上下) 100년을 두고 논할 만하다” 했던, 추사 김정희 문하의 고람 전기(古藍 田琦, 1825~54)에 비견된다 할까.

아오키 신화엔 그의 자존심이 하늘을 찔렀던 점도 이야깃거리였다. 도쿄미술학교에 다닐 적에 프랑스 유학도 했던 일본 서양화의 아버지 구로다 세이키(黑田淸輝, 1866~1924)도 지도교수였다. 그림을 그리던 그에게 구로다가 다가가자 아오키는 고개를 돌리면서 그만 문을 힘차게 닫고 나갔다. ‘내 그림을 어찌 네가 이해할 수 있겠느냐’라는 뜻이었단다(나와 구네타쓰·出久根達郞, “百貌百言”, 2001). 그를 기념하는 아오키 대상(大賞)은 규수 일대 서(西)일본을 대표하는 미술상이기도 하다.

어릴 때 그림에 특장(特長)을 보인 아이가 반드시 미술 쪽으로 나아가 두각을 발휘한다고 말할 수는 없다. 학습심리학에 따르면 그림에 대한 좋은 감각은 공간지각의 발달이고, 이 재능은 수학도 잘할 수 있는 자질이라 했다.

화제의 어린이는 문재(文才)도 예사롭지 않았단다. 3학년 땐가 4학년 땐가 학교에서 지은 하이쿠(徘句)가 뽑혀서 후쿠오카의 제일 유력지 《니시니혼신분(西日本新聞)》에 게재되었다. ‘해학적이고 응축된 어휘로 인정(人情)과 사물의 기미(機微)를 재치 있게 표현’하는 일본 고유의 단시(短詩)가 하이쿠인데 그 형식은 5·7·5의 17음(音) 형식이다. 그렇게 똑 떨어지지 않지만 굳이 우리말로 옮기면 ‘여름이 온다/ 하늘가재가 온다/ 즐겁도다’가 신문에 실렸다.

나름으로 이 시를 감상해 보면 하늘가재를 보았으면 내 어린 시절은 필시 그놈을 어떻게 붙잡을까를 궁리했겠지만, 하이쿠를 지은 어린 마음은 그 벌레는 잡을 게 아닌, 더불어 놀 상대로 바라보고 있음이었다. 글이라면 좀 ‘안다(知)’고 적은 글이 대부분이고, ‘좋아해서(好)’ 적은 글은 별로 많지 않고, 더더구나 피아(彼我)가 구별되지 않은 상태에서 ‘즐기며(樂)’ 적은 글은 무척이나 드물다. 이 어린 하이쿠 작자의 시구는 벌레와 더불어 즐기는 경지에서 쓰여진 것이 여간 신통치 않다.

함께 감동하는 감정이입

|

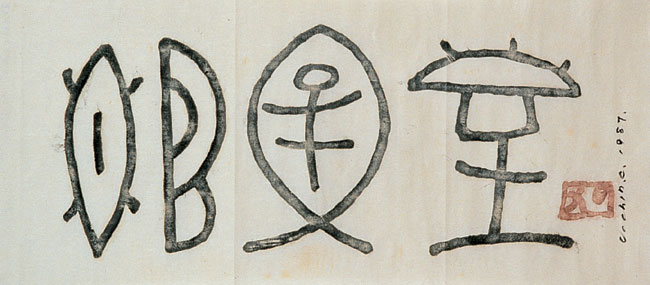

장욱진, 〈觀魚堂(관어당)〉, 1975. 나무현판 한지 탁본, 1987, 30 x 66cm. 1975년, 명륜동 양옥 뒤에 한옥 한 채도 사들였다. 마당 가운데 샘터 자리에 물이 고임을 방비하려고 연못을 팠고, 덧붙여 작은 정자도 하나 모았다. 국어학자 이희승(李熙昇, 1897~1989)이 그 정자를 보고 ‘觀魚堂(관어당)’이라 이름 지었다. 그걸 새긴 나무현판은 화가의 ‘그림글씨’였는데, ‘관(觀)’ 자는 눈과 귀로, ‘어(魚)’ 자는 물고기로, ‘당(堂)’ 자는 초가지붕의 집으로 그렸다. 이 그림글자 가운데 인상적이었던 것이 ‘관’ 자인데 눈과 함께 귀도 그렸다는 점이었다. |

소박화(素朴畵) 스타일의 그림이 아동화와 닮았다 해서 1950년대인가 《한국일보》가 주관하는 어린이 미술대회의 심사위원으로 장욱진이 초치되었다. 여느 미술대회가 그러하듯, 강당 같은 널찍한 곳에 수많은 응모작을 펴 놓으면 심사위원들이 작대기를 들고 그림 옆을 슬슬 지나가면서 찍어 내기를 반복하는 사이에 우열을 가려 낸다.

그런데 장욱진의 행동거지로 말미암아 심사를 진행할 수 없었단다. 쭉 펴 놓은 그림더미 앞에 그냥 쪼그려 앉아서는 “참 좋다!”는 감탄사를 연발하다 보니 심사가 진척될 수 없었다는 것. 짐작컨대 아이들이 붓을 들고 사물을 바라보았을 때의 ‘흥취 또는 정감이 그대로 이입(移入)’되어 장욱진도 따라서 흥겨웠기 때문이 아니었을까.

초등학교 초년에 그림과 문자에 남다른 재능을 보인 아이의 근황인데, 지금은 그림이 좀 시들해졌다 한다. 아이는 색면(色面)을 넣어 그림을 바로 그려내고 싶은데 학교 교사는 데생을 먼저 해야 한다고 ‘지도’하는 것이 마뜩잖아서라 한다. 하지만 지금도 일본 사회가 명소라고 자랑하는 곳의 도처에 흐르는 물에 노니는 흔하디 흔한 금잉어를 만나면 마치 친구를 만난 듯 거동한다.

해방 직후 박물관 직원이던 장욱진은 경복궁 안의 직원 관사 뜰에 매여 있는 염소를 ‘하염없이’ 바라보았단다. 그 시절 동료 일부가 염소를 닮았다며 장욱진의 콧수염을 흉보았다는데 지금 내가 추정해 보면 아마 화가는 또 다른 생명체인 염소와 대화를 나누던 광경이 그 아니었을까.

사람의 천진난만한 생각은 좋은 환경 속에서 그리고 한가한 마음속에서 깃들고 싹튼다. 오늘의 우리 아이들은 삭막하기 그지없는 콘크리트 정글인 아파트에 살면서 일주일 이레를 학원에 붙들려 다녀야 하는 형국에서 무슨 창의의 마음이 깃들 수 있을 것인가. 한마디로 자라는 아이들을 좀 놀릴 수 없을까가 오늘의 내 관심사다.⊙