- 기자

김홍준 기자

김홍준 기자

“산의 의미도 모르는 자들이 유람에 나서니, 금강산에 가보지 못한 사람은 부끄러워 사람 축에 끼지도 못하겠구나.”

강세황(1713~1791)은 혀를 찼다. 당시 선비들은 경쟁하듯 산으로 갔다. 불교가 쫓겨서 들어간 산에, 유교가 들어선 격이었다. 유교는 산의 이름까지 바꿨다.

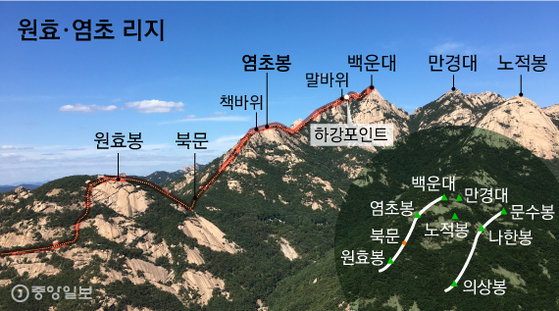

염천(炎天)의 그 날, 염초봉(廉峭峰.662m)에 있었다. 원효봉(元曉峰·505m)과 이어지는 능선은 흔히 원효·염초 리지라고 한다. 북한산 서쪽의 장쾌한 결이다. 지도상으로만 2㎞가 넘는, 이 산에서 가장 긴 암릉이다.

강세황(1713~1791)은 혀를 찼다. 당시 선비들은 경쟁하듯 산으로 갔다. 불교가 쫓겨서 들어간 산에, 유교가 들어선 격이었다. 유교는 산의 이름까지 바꿨다.

■ 염초봉

사대부들, 조선 중기 후 산으로 산으로

절 전진기지 삼고 승려들이 멘 가마 타

곳곳 불교적 이름 유교적 의미로 바꿔

북한산 염초봉도 '권력' 의해 개명 돼

가장 더웠다는 8월…37도 속 염초 리지 등반

북한산 염초봉. 염초봉 사면에도 다양한 암벽루트가 있다. 김홍준 기자

염초봉 책바위. 장비를 써야 안전하게 지나갈 수 있다. 김홍준 기자

37도까지 치솟았다. 꾀를 부렸다. 원효봉을 에둘러 갔다. 북문 앞에서 등반 장비를 챙겼다. 북문은 남루하다. 이름부터 그렇다. 대동문, 대서문, 대남문과 달리 대(大)라는 머리가지가 없다. 예부터 출입이 거의 없었기 때문이다. 대신 대성문이 북한산성 사대문의 하나가 됐다. 북문은 망루 없이 암문으로 남았다. 염초봉의 시작, 허물어진 산성을 밟고 지나가야 한다. 책바위다. 책처럼 펼쳐진 형태인 디에드르(dièdre)다. 2년 전 이곳에서 한 명이 추락사했다. 로프를 이용하지 않고 맨몸으로 내려서다가 40m 떨어졌다. 배낭에서 로프를 꺼내 신중하게 하강했다.

염초봉의 원래 이름은 영취봉(靈鷲峰)이었다. 길은 이야기를 만든다.

“선정(禪定)에 들어간 독수리가 몸에 쌓인 눈과 함께 바위로 변하니 날짐승과 들짐승이 머리를 조아렸다.”

그래서 영험한 독수리, 영취봉이다. 한국 불교에서 행해지는 주된 선정 방법이 원효가 제시한 구심주법(九心住法)이라 하니, 영취봉과 이어지는 원효봉 사이에는 연이 있는 게다.

사대부들 산 속 승려 노동력 이용해 경쟁하듯 산수 유람

남쪽 맞은편에는 나한봉이 보인다. 영취봉이란 이름은 또 다른 곳에 빚을 졌는데, 바로 석가모니가 묘법연화경 설법을 한 인도 영취산(靈鷲山)이다. 나한은 부처의 말씀을 실천해 큰 깨달음을 얻은 고승 대덕을 일컬으니 마주 보는 산 사이에는 불교의 깨달음이라는 공통점이 있다. 그런데 고려 시대까지 영취봉으로 불리던 이 봉우리는 조선 들어 개명하게 된다.

조선 중기, 사대부들의 산수 유람이 유행하고 있었다. 두 차례 호란 영향이 컸다.

조선 중기, 사대부들의 산수 유람이 유행하고 있었다. 두 차례 호란 영향이 컸다.

“오랑캐가 중원을 차지해 도가 행해질 수 없는 난세로다”

선비들은 개탄했다. 은둔을 동경했고 은둔 거사를 자처했다. 과거를 거치지 않고 중앙정치에 진출한 산림(山林)세력의 위세도 영향이 컸다. 산림세력은 은사를 지향했고 산수 자연을 받들었다.

산에 드는 사대부들을 위한 식량과 숙소가 필요했다. 절이 전초기지 역할을 했다. 또 사대부들은 노동력이 필요했다. 산길을 알려주는 지로승(指路僧)이 있었다. 사대부들은 “승려의 손끝에 의지해 가면 된다”고 했다. 가마를 메는 남여승(藍輿僧)도 생겼다. 16세기 이전에는 나귀나 말을 탔던 사대부들은 승려들이 메는 가마를 타고 산에 들어갔다. 북한산 승려들은 사대부를 맞이했다. 승려들은 사대부에 예속됐다. 하지만 승려들은 사대부들을 통해 나름대로 영향력을 높였다. 중앙과 지방정치에 민원을 넣었다. 공물 진상을 유예받았고 군역과 부역을 면했다. 유불(儒彿)의 산중 커넥션이었다.

이후 불교의 깨달음을 상징하던 영취봉은 유교 관념을 표방하는 염초봉으로 급격히 바뀌게 된다. 성능의 ‘북한지’가 결정타가 된 셈이었다.

염초봉에서 백운대로 이어지는 안부(鞍部·봉우리와 봉우리 사이의 움푹 파인 지형)에서 몸을 눕혔다. 북한산에 있던 군졸은 승군이 대부분이었다. 이들은 이동을 편하게 하기 위해 바위 곳곳을 깎아냈다. 염초봉에도 바위 곳곳에 네모반듯한 ‘계단’이 있다.

2018년 8월의 햇볕은 살벌했다. 헬멧에서 플라스틱 냄새가 배어 나왔다. 안전벨트(하네스)에는 땀이 흥건했다. 평일이라 염초봉에는 아무도 없었다. 산은 침묵했다. 바람도 없이. 새도 더위에 지쳤는지 소리를 내지 않았다. 노적봉과 백운대가 보였다.

원효봉이 보이는 염초봉 초입. 오른쪽 직벽을 안전장비 없이 오르는 등반자들도 있다. 김홍준 기자

백운대 초입 구간에 들어서는 기자. '북한지'에는 이곳을 '시자봉'이라고 했다. 김홍준 기자

“오랑캐가 중원을 차지해 도가 행해질 수 없는 난세로다”

선비들은 개탄했다. 은둔을 동경했고 은둔 거사를 자처했다. 과거를 거치지 않고 중앙정치에 진출한 산림(山林)세력의 위세도 영향이 컸다. 산림세력은 은사를 지향했고 산수 자연을 받들었다.

산에 드는 사대부들을 위한 식량과 숙소가 필요했다. 절이 전초기지 역할을 했다. 또 사대부들은 노동력이 필요했다. 산길을 알려주는 지로승(指路僧)이 있었다. 사대부들은 “승려의 손끝에 의지해 가면 된다”고 했다. 가마를 메는 남여승(藍輿僧)도 생겼다. 16세기 이전에는 나귀나 말을 탔던 사대부들은 승려들이 메는 가마를 타고 산에 들어갔다. 북한산 승려들은 사대부를 맞이했다. 승려들은 사대부에 예속됐다. 하지만 승려들은 사대부들을 통해 나름대로 영향력을 높였다. 중앙과 지방정치에 민원을 넣었다. 공물 진상을 유예받았고 군역과 부역을 면했다. 유불(儒彿)의 산중 커넥션이었다.

같은 봉우리인데…고려 땐 영취봉, 조선 들어 염초봉

이 와중에 성능(性能·생?~몰?)대사가 등장한다.

“성능을 북한산성 축성 총책임자인 팔도도총섭에 명한다.”

숙종은 성능대사를 중용했다. 성능은 260년 전 문종 때부터 축조 논의만 해오던 북한산성을 9개월 만에 완성했다. 숙종 37년인 1711년이었다.

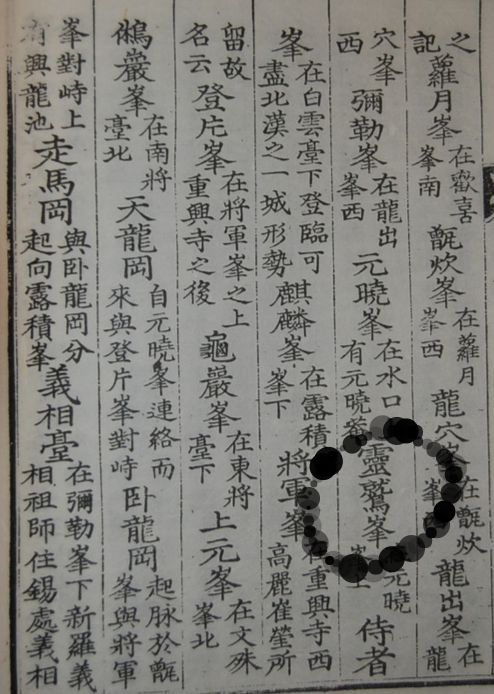

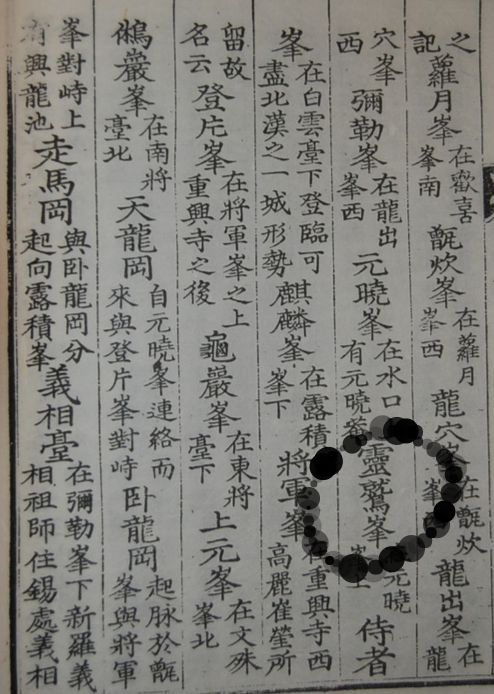

성능은 34년간 도총섭을 지낸 뒤 영조 21년(1745년)에 ‘북한지(北漢誌)’를 펴냈다. ‘영취봉’ 대신 ‘염초봉(廉峭峰)’으로 판각했다. 염초봉은 ‘날카롭다’ 염(廉)과 ‘가파르다’ 초(峭)를 쓴다. 맞다. 험한 산이다. 염이란 한자는 두루 쓰이지만 ‘날카롭다’라는 뜻으로는 생소하다. 초라는 한자 자체는 더 생소하다. 게다가 뭔가 밋밋하지 않은가. 한자 뜻으로만 봉우리 이름을 짓는다는 게.

공자가 말했다.

“옛날엔 사람에게 세 가지 병폐가 있더니 지금은 그것마저 없다… 옛날 긍지가 센 사람은 청렴하여 위엄이 있었는데 지금의 긍지가 센 사람은 화를 잘 내고 거세다…(古者民有三疾…今古之矜也廉, 今之矜也忿戾…논어 양화16)”

주희는 여기에서 ‘염(廉)’을 이렇게 해석했다.

“염은 모서리가 뾰족(峭)한 것이다. 사람의 행위가 바르고 위엄이 있다는 것이다.” 다산 정약용도 같은 해석을 했다. 염초(廉峭)는 다시 말해 ‘물리적’ 가파름과 날카로움이 아니라 ‘정신적’ 강직함과 올곧음을 말한다.

성능은 도총섭으로 있으면서 북한산을 찾은 사대부들과 교류했다. 사대부들이 산중 승려들을 부렸지만, 어느 정도까지였다. 임금의 명을 받은 성능을 함부로 대할 수 없었다. 성능은 북한지 판각 지도에는 염초봉이라고 했다, 그러나 본문에는 영취봉이라고 썼다. 승려인 그가 유교와의 절충을 택한 걸까. 알 수 없다.

염초봉과 백운대 사이 안부에서 휴식을 취하며 장비를 정리했다. 김홍준 기자

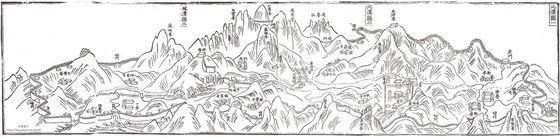

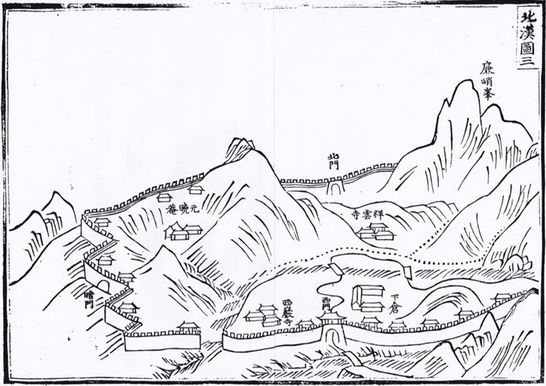

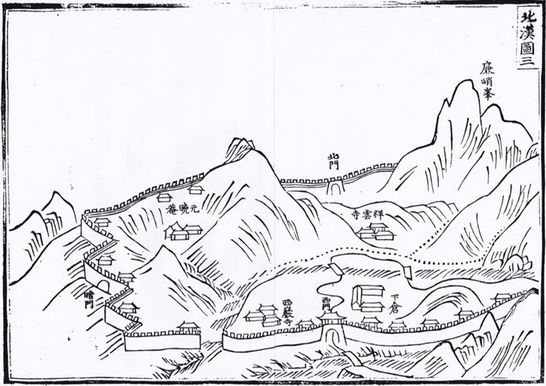

성능대사는 북한지 판각 그림에는 염초봉, 본문에는 영취봉이라고 표시했다. 중앙포토

성능대사는 '북한지'에 염초봉이라고 판각한 지도를 올렸다. 중앙포토

성능대사는 북한지 판각 그림에는 염초봉, 본문에는 영취봉이라고 표시했다. 중앙포토

이후 불교의 깨달음을 상징하던 영취봉은 유교 관념을 표방하는 염초봉으로 급격히 바뀌게 된다. 성능의 ‘북한지’가 결정타가 된 셈이었다.

염초봉에서 백운대로 이어지는 안부(鞍部·봉우리와 봉우리 사이의 움푹 파인 지형)에서 몸을 눕혔다. 북한산에 있던 군졸은 승군이 대부분이었다. 이들은 이동을 편하게 하기 위해 바위 곳곳을 깎아냈다. 염초봉에도 바위 곳곳에 네모반듯한 ‘계단’이 있다.

유교식으로 이름 바꾼 봉우리엔 적막만

염초봉과 백운대 사이 안부에서 바라본 백운대. 김홍준 기자

염초봉 말바위 크랙. 2016년 이곳에서 1명이 추락사 했다. 김홍준 기자

염초봉 말바위. 2016년 이곳에서 1명이 추락사 했다. 안전장비를 확실히 이용해야 한다. 김홍준 기자

백운대 위 태극기가 펄럭이고 있었다. 말바위다. 사고 다발 구간이다. 다시 로프를 안전벨트에 매고 조심조심 경사면을 지나 크랙(crack·바위틈)에 다가섰다. 프렌드(friend·바위틈에 설치하는 안전장비. 정식 명칭은 SLCD)를 설치했다. 잠자리 떼가 마중 나오듯 해발 800m까지 촘촘히 올라왔다.

1717년 북한산에 들어간 송상기는 이렇게 글을 남긴다.

“(대)동문에서 성벽을 따라 걸어가면 (동)장대에 도착한다. 백운대, 노적봉 등 여러 봉우리가 늘어선 모습이 한눈에 들어왔다. 경리청 별관에서 유숙했다. 이튿날 일어나 노적사를 둘러봤다 … 능선을 넘어가니 북문이 그 뒤에 있었다 … 국녕사와 원각사 두 절은 원효봉 아래에 있다 … 산영루를 거쳐 행궁을 둘러본 뒤 왔던 길을 따라 (대)남문을 통해 성을 나섰다.”

2018년 북한산 원효-염초 리지.

일명 ‘개구멍’ 하강 포인트에 도착한다. 백운대·인수봉·노적봉, 여러 봉우리가 한눈에 들어왔다. 으슥해지나 유숙할 곳은 없다. 백운대를 넘어가니 위문이 그 뒤에 있었다. 도선사는 만경대 아래에 있다. 백운산장을 거쳐 도선사 광장을 둘러본 뒤 백운대에 올랐던 외국인들과 섞여 우이동으로 내려섰다.

염초봉은 더는 보이지 않았다.

김홍준 기자 rimrim@joongang.co.kr

원효-염초리지 종착역인 백운대 정상. 등산객 대부분은 외국인이었다. 김홍준 기자

북한산 원효-염초 리지

원효-염초 리지 개념도

거의 매년 사망사고가 발생한다.

로프, 헬멧, 안전벨트, 하강기 등 안전장비를 착용해야 한다.

입구 격인 북문에서 사고 예방을 위해 통제 중이다.

북한산 국립공원 관리공단의 최길상(40)씨는 "8월에도 사망사고가 발생했다"며 "안전장비를 갖추고 최소 2인 1조로 구성돼야 등반을 허가해 준다"고 말했다.